文章体裁就是文章的表达方式,它是表达思想感情、反映客观事物的方法和手段。它是文章形式构成的重要因素。文章体裁是为写作目的和写作内容服务的,因此应根据写作目的和写作内容选择合适的文章体裁。

文章体裁的分类

通常可根据文章表达方式的不同,把文章体裁分为以下类型。

抒情为主的文章

抒情为主的文章是作者抒发在特定环境中的主观感受的文章。它是作者反映客观事物时不可缺少的一种表达方式,对增强作品感染力有十分重要的意义。

常见的抒情为主的文章有“短歌”、“俳句”、“随筆”等,有些“小説”也可以划入这一类。

- 大学に出ない日は、私は真砂町の坂をのぼって、壱岐坂の上に出た。私は、そこで立ちどまって富士をみた。その富士は図書館の上からみる富士には及ばなかったが、やはり美しい姿であった。私はしばらく富士を見つめていたが、ふと気づくと私の立ちどまった町かどに、下宿か旅館らしい立派な二階建てがあった。何気なくその看板を見ると、その看板に富士見館という屋号がかかれてあった。「一ああ、この富士見館なら、たしかに富士がみえる」私は思わずそう独りごとをつぶやいていた。そして、母が考えている私の下宿は、こんな下宿ではないかと、ふっと思った。 すると、笑いが腹の底からこみあげて来て、私は、道をとおる人が不思議そうに笑っている私をみつめるほど、声を立てて笑った。だが、笑っているうち、私の笑いは、私の頬に淋しく凍りついてしまった。

上例是采用了抒情的表达方式,通过叙事、写景,直接表露作者的情感。

抒情为主的文章的一般要求是:要真挚自然,要生动具体;不要滥用词语,不要轻浮。

记叙为主的文章

记叙为主的文章是以记人、叙事、写景、描写事物为主要职能,对社会生活中的人、事、景、物的变化和发展进行叙述和描写的一种常见的文章形式。 它反映了作者对某种生活的理解和评价。

记叙为主的文章,常见的有“新聞記事”、“紀行文”、“伝記”、“随筆”、“脚本”、“小説”等。

- 小説家、川端康成は大阪市の開業医の長男として生まれたが、幼くして両親を失い、さらに祖母と姉も失って祖父とのふたり暮らしを続けた。16歳でその祖父とも死別した。

その後、東大英文科に入学したが、のちに国文にかわり、まもなく文学界に登場するようになった。

代表作品は、「伊豆の踊子」、「雪国」、「千羽鶴」などで昭和43年にはノーベル文学賞を受賞するに至った。

上例采用了记叙的表达方式。其顺序是按照川端康成个人经历的时间顺序进行叙述。

记叙为主的文章的一般要求是要交待明白,避免读者产生疑问和误解;要头绪清楚,便于读者阅读和理解。

议论为主的文章

议论为主的文章是一种剖析事物、记述事理、发表意见、提出主张的文章。 它主要运用概念、判断、推理、证明等逻辑思维手段来论证客观真理及其规律性。

议论为主的文章,常见的有“学術論文”、“論説文”、“評論文”等。

- 現代の青年は、価値観が問題とならない限り、古い世代と和合するが、いったん価値観が問題となると、古い世代と鋭く対立する。であればこそ彼らは両親の中でも、母親とは親密な関係を続けるのであろう。もっとも彼らは、社会的な価値観を通常代表する父親とも、家庭の中にあってあまり対立することがないようである。それというのも、価値観について子供を教育しようとする父親が昨今は極めて稀になっているためであろう。これら父親たちも内心では疎外感に悩み、現代文明の危機を肌で感じている。したがって子供を教育するどころではないのであろうが、しかしその彼らも社会の中ではその属する体制なり組織を防衛する立場におかれている。そこで現代の世代間葛藤はもっぱら公の場で、体制対反体制という形で、進行することになると考えられるのである。

上例就“世代間の価値観の対立”这一论点进行了论述。 通过对“世代間の断絶は公的な場の現象で、私的な場では見られない”的分析,来论述“価値観の対立”的原因。

议论为主的文章一般都具有论点、论据和论证三要素;具有内容的说理性、语言的准确性和逻辑的严密性等特点。

说明为主的文章

说明为主的文章是用说明的表达方式来解说事物、阐明事理的文章。它通过对客观事物的性质、形态、特点、结构、作用等的解释说明,使人们对事物有明晰的、完整的了解和认识。

说明为主的文章,常见的有“解説文”、“報道文”、“説明文”等。

- 非行、通常、少年非行をさす言葉。 法律上少年とは、20歳未満の者をいい、これらの少年が社会的に逸脱した行動をとることをいう。 法律や社会秩序に対する反社会的行動と、家出·登校拒否·家庭内暴力·自殺など非社会的行動の二つにわけられる。 これらの行動は、発達要因·家庭内要因·個人と社会との要因などさまざまなからみあいの中で発生するといわれる。なお今日の非行は、低年齢化(14~16歳の年齢層が増大)・一般化(中流家庭の少年が全体の87.4%)の傾向にあることが、青少年白書により指摘されている。

上例是一段解释“非行”的说明文。

说明为主的文章的主要特征是:具有说明性、知识性、客观性。说明为主的文章的一般要求是,目的要明确、具体,解说要清楚、明白,用语要浅显、确切。

应用文

应用文是人们在生活、学习和工作中处理事务、解决问题、互通情况、交流思想时使用的具有一定格式的文体。

常见的应用文有“公用文”(通知、議案、証書、賞状、公示等)、“商用文”(広告文、契約書、案内状、見積書等)、“日常文”(手紙、電報、電子メール等)。

「東京軽印刷フェア」開催のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、本年度も恒例の「東京軽印刷フェア」を下記の通り開催することになりました。 今回は、「ネットワーク」をテーマに、最新のマシンを一堂にそろえました。

つきましては、ご多用とは存じますが、ご高覧いただきたく、ご案内申し上げます。

まずは、ご案内申し上げます。

敬具

記

(1) 開催日時 平成12年2月 15日(日) 10:00~17:00

(2)会埸 サンデーホテル7階国際会議場

(3)問い合わせ先 電話 03 (2222) 1111

以上

上例是“商用文”中的“通達文”。

应用文的主要特点是:对象确定,目的明确,格式固定,内容具体。

应用文的一般要求是:语言必须准确、朴实、简洁明了。力戒用词不当,词不达意,避免使用易于引起误解或有歧义的词语。

学术论文

学术论文是专门对社会科学和自然科学领域中的某一学术问题进行探讨、研究、分析、论证的文章。学术论文通常可以分为两大类,一类为一般学术论文,即杂志、学会所发表的论文。另一类为学位论文,即学生为取得学位所写的论文。学术论文属于议论文的范畴,其特点是学术性、创造性、科学性。

学术论文的结构特征

学术论文一般由题目、作者、摘要、前言、正文、结束语、致谢、参考文献、附录等几部分构成。

题目

它是表示论文宗旨的核心,是牵动全文的关键。 通常以最简洁、最适当的词构成的词组来反映论文的特定内容。

常用句式有:

- ......に関する研究

- ......による......の解析

- ......について

- 国立国語研究所の新聞記事を利用した研究について

- 日本語と外国語との照応現象に関する対照研究

作者

作者署名是学术论文的组成部分,通过署名,体现了作者作出的贡献,记录了作者辛勤的劳动,也表示作者对论文负责。

摘要

摘要是论文基本思想的缩影,是论文信息的简介。其作用是使读者尽快地了解论文的主要内容和结果,以补充文题的不足。摘要须简要陈述论文研究的目的和意义,研究的对象和内容,研究的方法和手段以及研究的结果。

常用句式有:

- 本研究では……を開発した。

- 本論文は ……について検討したものである。

- ……ことを明らかにした。

- 本研究では、不動点定理を用いて、漸近的に収束するアルゴリズムを考察した。

- それによって実際場面の有効性と問題点とを明らかにしようとした。

前言

前言是一篇论文的开场白,主要介绍论文的背景,相关领域的先行研究、研究现状、作者的意图与依据等。

常用句式有:

- 本論文の目的は……方法を示すことにある。

- 従来、……は必ずしも明らかではなかった。

- ……には……ことが必要である。

- 本研究の目的は、定住外国人の日本語学習においてテレビ番組を利用して、自律的に学習する方策を探ることである。

- 外国人を受け入れた日本人の心理的側面の研究は十分ではない。

正文

正文是学术论文的核心部分,占论文的绝大篇幅。内容一般包括:研究的目的、理论的分析、证明的方法、结果的讨论等。

常用句式有:

- 本章では……について述べる

- ……の定義は次のとおりである。

- ……ことから……が得られることがわかる。

- 上記考察に従って次のような実験をした。

- コンピュータシミュレーションにより理論値と実測値とがほど良い一致性を示すことを指摘する。

结束语

结束语是课题研究结果的总判断、总评价,是整篇论文的归结。内容一般包括:结论的探讨、今后研究方向的设想等。

常用句式有:

- 本論文の特徴を要約すると、次のようである。

- これについての検討が残されている。

- 今後は……の開発が必要である。

- 以上、本稿ではネットワーク理論の枠組みを用いて、ニュース報道の特徴を解明してきた。 ニュース報道は即時性·正確性が強く要求されるため、系列局間のつながりが他の番組よりも強いことがわかった。

- 今後は、事例研究を積み重ねて、さらに研究を深めていきたい。

致谢

致谢是对本研究提供主要指导和大力帮助的人员致以谢意。 它可独立成章,也可放在结束语后面。

常用句式有:

- 本文をまとめる際にしてご指導をいただいた……に厚くお礼申し上げる。

- 終わりに、本研究に対して種々ご指導いただいた……に感謝いたします。

- 本研究を行うにあたって、ご指導を賜わった……に対し、深く感謝の意を表したい。

- 本研究にあたり、ハワイ大学のJ.D.Brown先生にたくさんの貴重なご教示をいただいた。ここに改めて感謝の意を深く表したい。

- 最後に、本研究にあたり、指導教授としてご指導くださった南山大学の鈴木·実先生にこの場をお借りして御礼申し上げる。

参考文献

参考文献是论文的重要附件。它向读者提供论文中有关引用资料的出处。著录格式主要有以下形式。

A 著作

- (番号)著者名.『書名』.発行所.発行年

- (1)宮島達夫,『専門語の諸問題』.秀英出版.1981

B 论文

- (番号)著者名.「論文題目」.『雜誌名」.卷(号).発行年

- (1)青木直子.「コミュニカティブ·アプローチの教育観」.『日本語教育』.73.日本教育学会.1991

学术论文的语言特征

学术论文属于论说为主的文章体裁。在语言表达上,具有不同于其他文章体裁的较显著的语言特征,这些特征与学术论文本身的特点密切相关。其语言特征主要表现如下:

词汇方面

(1)从词源上看,汉字音读词、外来语、混合词较多,日语固有词较少;

(2)从词性上看,体言类(名词、代名词、数词)词汇多、动词类(动词)、修饰词类(形容词、形容动词、连体词以及情态副词、程度副词)、其它类(接续词、感叹词、陈述副词)词汇少;

(3)从构词上看,复合词多,单纯词少;

(4)从意义上看,表示客观事物的词汇多,表示主观感情的词汇少;

(5)学术论文的词汇中含有相当数量的专业术语。

语法方面

(1)从句子种类上看,复合句多,简单句少;

(2)从谓语类型上看,判断句、叙述句多,描写句少;

(3)从语态上看,被动句相对多一些;

(4)从句子成分上看,无主句多;

(5)从时态上看,用非过去时表示超时态的句子多;

(6)从惯用型的使用上看,常用惯用形复现率很高。

文体方面

学术论文使用的是书面语言的简体(である体),但有许多论文在致谢部分改用敬体(です·ます体)。

科技报告

科技报告是研究、考察、试验的科学记录,是研究人员向社会公布科学试验成果报告。 科技报告的特点在于科学性、确证性和记实性。 以下仅以科技实验报告为例说的文字形式。 科技报告大致可分为两大类,一类为科技实验报告,另一类为科技考察明科技报告的特征。

科技报告的结构特征

科技报告通常由目的、实验方法、结果、考察、讨论、参考文献和附录等几部分构成。

目的

主要介绍研究的目的、背景、对研究对象进行说明、定义等。

常用句式有:

- これは……ために……重要である。

- 本実験では……を検討する。

- ……とは……のことを言う。

- これは不純物の濃度を知るために重要である。

- 本報告では人工血管の抗血栓性の解析法について考察する。

实验方法

主要说明其原理,介绍实验材料,描述实验过程。

常用句式有:

- ……は……を使用し、……を求めるものである。

- ……は以下の手順で行った。

- 実験に用いた……を図に示す。

- 高周波数電流は低インピーダンスの電流通計を用いて測定した。

- 減衰率の測定手順は次の通りである。

结果

主要提示结果,说明特征。

常用句式有:

- ……結果は ……ようになった。

- ……につれて、……は……ことがわかる。

- ……より……を求めた。

- 各溶液の凝固点降下を求めた結果、表1のようになった。

- 流線の観察から、管路の入り口で渦が生じていることがわかった。

考察

讨论影响试验参数的因素,分析试验的结果并对实验进行综合的判断。

常用句式有:

- ……に基づき、……考察を行う。

- ……には……が認められる。

- この原因は……ためと考えられる。

- エネルギー保存則の成立を前提として考察する。

- 図により、出力には素子面温度の影響が認められる。

结论

归纳总结试验的结果、指出遗留的问题。

常用句式有:

- ……結果を要約すれば、……次の通りである。

- ……について、今後さらに以下の検討が必要である。

- ……から、次のことがわかった。

- 振子の周期を測定した結果、次のことがわかった。

- ただし、振子の長さの影響については、確認できなかった。

参考文献

提供报告中有关引用资料的出处。其著录格式如下:

A 著作

- (番号)著者名.『書名』.発行所.発行年.始めページー終わりページ.

- (1)岡村道雄.『OPアンプの回路設計』.CQ出版.1978.221.

B 论文

- (番号)著者名.「論文題目」.『雑誌名』.卷(号).発行年.始めページー終わりページ.

- (2)平林義彰·高山茂樹·大塚保治·「ポリビニルアルコールーアクリロニトリルーメタラリル酸2ーヒドロキシエチル系ラテックス膜の透水性の改良」.『高分子論文集』.38(2).1981.119-125

科技报告的语言特征

科技报告是属于说明为主的文章体裁,其语言表达形式也必然会受到科技报告这一特定内容的制约,科技报告的语言特征主要表现如下:

词汇方面

(1)从词源上看,与抒情文、记叙文等文章体裁相比,科技报告大量使用汉字音读词和外来词。这一点与学术论文的词汇特征相同。

(2)从词性上看,体言类词汇很多,但不使用人称代词。例如“我々の実験結果を彼らの結果と比較すれば……”、“この原因を私は次のように考えた”等不是科技报告的表达方式。在科技报告中,通常用如下方式表达:

- 本実験結果を文献2の結果と比較すれば……

- 本実験結果を田中(1994)の結果と比較すれば……

- この原因は次のように考えられる。

- この原因を本研究では次のように考えた。

科技报告对叙述的要求条理清晰、层次分明,因此某些接续词语的复现率很高,例如“また”、“さらに”、“したがって”、“このため”、“一方”、“この結果”等。

(3)从构词上看,复合词的比例很高。 例如“可変抵抗器”、“放射性崩壞”、“反転增幅回路”、“平行線間距離”、“ガウス分布”、“エックス線”等。

(4)大量使用专业术语。例如“電離度”、“剛性率”、“単位ベクトル”、“イオン化”等。

语法方面

(1)从句子成分上看,无主句很多。它体现了科技报告的客观性和简洁性。

- 変位と荷重の関係を(1)式で表す。

- 試験機の使用については付録を参照されたい。

- グラフを数値化し、コンピュータに入力する。

(2)从语态上看,被动语态相对多一些。被动语态主要用来强调事物本身,具有鲜明的客观性。

- 結合の極性は、双極子モーメントの向きで定義される。

- 原子は陽子と中性子、および電子で構成される。

- 振動数を変える途中で高次震度モードが観察された。

(3)从谓语类型上看,判断句、叙述句多,描写句的使用仅限于比较、评价等表达方式,常使用的形容词、形容动词有“高い”、“低い”、“大きい”、“小さい”、“多い”、“少ない”、“良好だ”、“必要だ”等。

(4)从惯用型的使用上看,某些惯用型的复现率很高。例如“について”、“による”、“として”、“に基づいて”、“につれて”等。

文体方面

科技报告使用的是书面语的简体(である体)。

实验报告例文

凝固点降下

(i) 目 的

溶液の凝固温度は一般に純溶媒の凝固温度よりも低い。この現象は凝固点降下と呼ばれ、沸点上昇等とともに多成分系の相平衡の解析に重要である。このため本実験では、凝固点降下の現象がどのように起こるか観察する。

また、実験によって得られた凝固点降下△Tから水のモル凝固点降下を求め、その値を文献値と比較検討する。さらに、水中における塩化ナトリウムとエチレングリコールの溶存状態を推論する。

(ii) 材料と方法

上皿電子天秤でエチレングリコールを0.906g、0.635g、0.293g秤り、乾いている中試験管に入れ、ホールビペットで5mlの水を加えて溶解させ、それぞれを溶液1、2、3、とした。 別の試験管に塩化ナトリウム0.520gを秤り、5mlの水を加え、溶液4とした。

氷約300gと寒剤用食塩100gを少量ずつポり容器に交互に入れ、薬さじでよく混合し、温度計で-15°Cになったことを確認し、これを寒剤とした。 寒剤中に大試験管を固定し、試料を調製した中試験管を口の部分にろ紙片を巻いてをの中に固定した。

この試料中にかき混ぜにも用いられる0.2℃目盛の特製の温度計を入れ、最初の温度を0.1℃の精度で読んだ。続いて温度計を一定速度で上下に動かし、かき混ぜながら温度を20秒間隔で測定した。データは測定後ただちにグラフ用紙にプロットし、過冷却状態が過ぎ、温度の時間変化が一定になって約3分後に測定を中止した。

続いて、溶液2、3、4および純水について同様の測定をし、同一方眼紙に冷却曲線を作成した。

(iii))結果

冷却曲線とモル凝固点降下

各溶液および純水の冷却曲線を図1に示す。エチレングリコールの場合は、質量が大きくなるにつれて凝固温度が低下する傾向が見られた。純水の場合は過冷却状態が観察されなかった。純水の凝固点は理論的には0℃であるが、実験では0.2℃になった。これは用いた温度計に0.2℃の誤差が含まれていたと考えるのが合理的で、この誤差を考慮して各溶液の凝固点降下△Tを求めた結果、表1のようになった。(表 1 略)

重量モル濃度と凝固点降下の関係

溶液1~3の重要モル濃度と凝固点降下△Tの関係を図2に示す。原点を通る直線が得られた。(表2略)

(iv) 考察

モル凝固点降下について

表1より溶液1~3のモル凝固点降下の実験値は、溶液1、溶液2、溶液3の順に小さくなることがわかる。その平均値は1.90であり、水のモル凝固点降下1.86に近い値となった。数値にはパラツキがあるが、そのパラツキも誤羞の範囲内と考えられる。誤差として考えられることは主として以下の2点である。

①かき混ぜ方の不均一

② グラフ上の処理の誤差

溶存状態

図2より重量モル濃度と△Tの関係は、原点を通り比例関係にあることがわかる。

ΔT= KC

ここで「Kはモル凝固点降下と呼ばれる定数で、その値は溶質の種類には関係せず、溶媒のみによって定まる」という実験書の解説に基づいて、溶液4の濃度と△Tの関係を図2にプロットすれば図2の直線付近の点になることが予想される。しかし、結果は、図2中のX点の位置になった。これは明らかに誤差の範囲を逸脱している。また、溶液4のK=2.94の値を見てもわかる。溶液4の重量モル濃度と△T関係を表す点が、図2の直線付近になると予想したのは、エチレングリコールと塩化ナトリウムの水中での溶液状態が同一という前提のもとである。 したがって、両者の水中での溶存状態は異なっていると推測できる。 この原因の一つとして塩化ナトリウムの水中での解離があげられる。実験値より塩化ナトリウムの解離度を計算するとα=0.80と求まる。塩化ナナトリウムのようにモル凝固点降下Kが1.86よりはるかに大きくなったのは,水中での塩化ナトリウムの解離による粒子数の増加によると考えられる。

モル濃度(mol/l)を用いず,重量モル濃度(mol/kg)を使用するのは,モル濃度では温度により体積が変化してしまい、不適当なためである。

(v) 結 論

凝固点降下の実験から以下の結論を得た。

(1)溶液の凝固温度は純溶煤の凝固温度よりも低い。

(2)溶液の凝固点降下温度△Tは溶質の重量モル濃度に比例する。

(3)塩化ナトリウムは水中でナトリウムイオンと塩化物イオンに解離しており,解離度は約 0.8 である。

参考文献

1)Pauling,L.(関集三千原秀昭,桐山良一訳).“一般化学下”.東京.岩波書店.1974.462.

2) 慶応義塾大学理工学部化学実验室編.“化学実験”.東京.学術図書館出版社.1990.211.

(山崎壽夫等《科学技術日本語案内》 創拓社 1992)

信函

信函是人们传递信息、研究问题、商讨事务的一种文字形式。 信函可分为公函、私函两种。 平行机关或隶属的机关之间在询问、答复问题、联系业务时使用的信函为公函。 个人在交流信息、联络感情时使用的信函为私函。 通常信函具有结构单一、格式固定、语言简洁、内容实用等特点。

信函可根据内容和目的分类为:问候信(あいさつ状)、祝贺信(祝賀状)、慰问信(見舞状)、邀请信(案内状、招聘状)、通知信(通知状)、请托信(依頼状)、询问信(照会状)、催促信(督促状)、抗议信(抗議状)、谢绝信(謝絶状)、感谢信(謝礼状)、道歉信(詫び状)等。 以下仅就公函的语言特征加以介绍。

信函的结构特征

公函通常主要有文件名、开头语、正文、结束语等几部分构成。

文件名(件名)

即事由,它是信函的主旨,相当于信函的标题,因此需用精炼的语言概括出全信的要点。

常用句式有:

- ……についてのご案内

- ……のお知らせ

- ……のお祝い

- 日中比較文化シンポジウムの開催についてのご案内

- 見積書の送付のご依頼

开头语(前文)

即书信的开头部分,一般由寒暄、问候、致谢等套语构成。

A 开头语

去信时——“拝啓”、“謹啓”

紧急时——“急啓”、“取り急ぎ申し上げます”

省略时——“前略”、“冠省”

回信时——“拝復”、“謹復”

B 时令寒暄

陽春のみぎり

盛夏の候

日増しに涼しくなってまいりました。

若省略时令寒暄时,可使用“時下”。

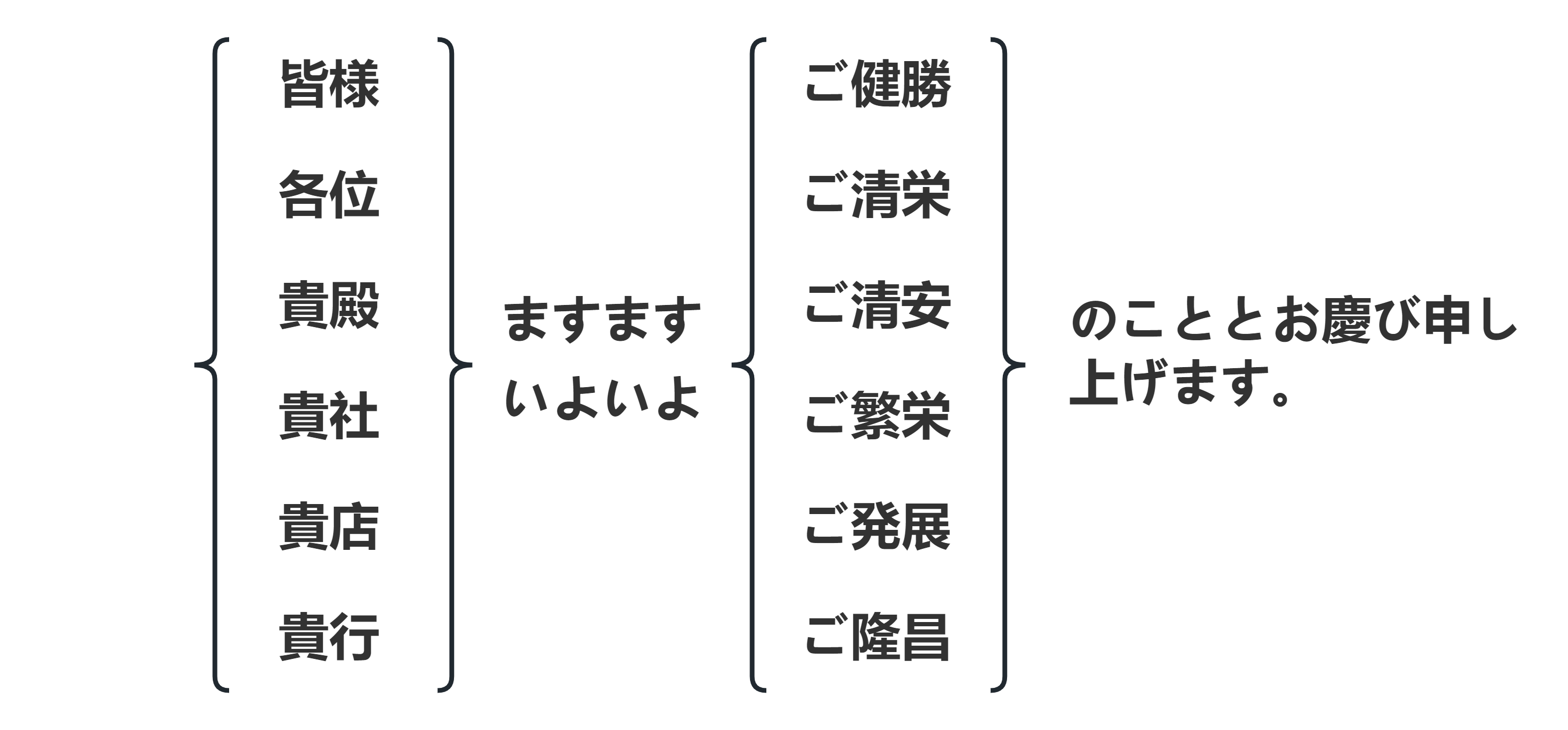

C 问安

常用句式是:

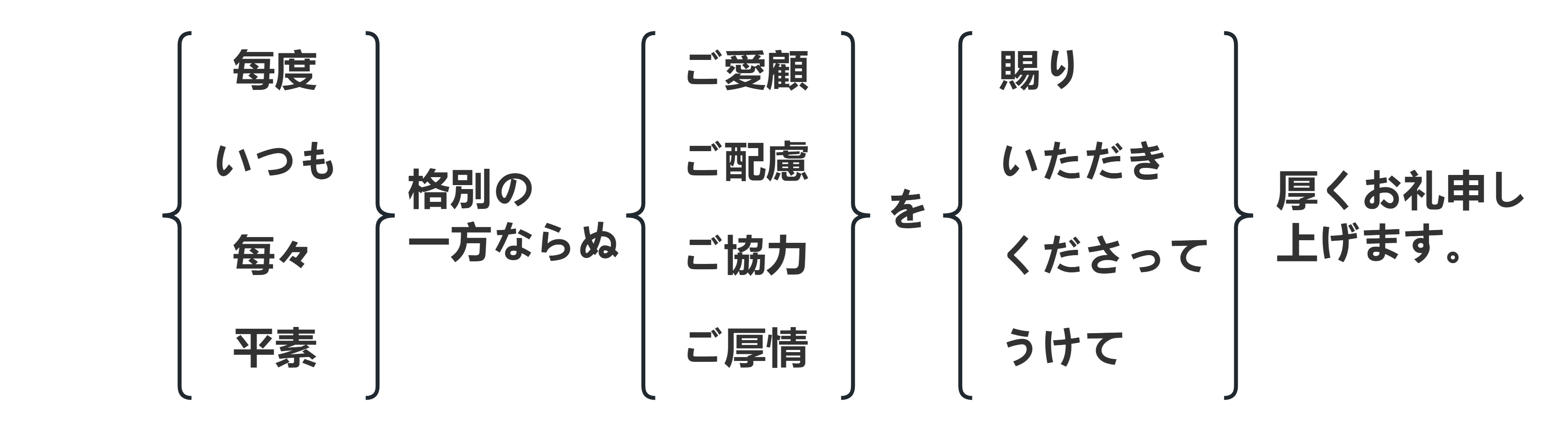

D 感谢

常用句式是:

正文(主文)

即信函的主要部分。主要阐明发函者的意见,说明情况,提出要求,讲明道理。

A 正文的起承

常用句式有:

- さて、このたびは……

- さて、早速ながら……

- さて、実は……

- さて、2月1日付のお手紙を拝見いたしました。

- さて、このたびは、早速に会社概況書をお送りくださいまして、誠にありがとうございました。

B 正文

常用句式有:

- このたびは……

- つきましては……

- なお

- つきましては、「新社屋落成記念パーティー」を開催いたしますので、万障お繰り合わせのうえ、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

- なお、この手紙と行き違いにご発送の節は、なにとぞご了承くださいますようお願い申し上げます。

结尾(末文)

即信函的结尾部分。 通过简练的语言重述信函要旨或提出其它要求。 结尾是画龙点睛之笔,有突出主旨的作用。

A 终结寒暄

常用句式有:

- 以上、とりあえず......申し上げます。

- まずは、取り急ぎ……まで。

- 以上、簡略ながら……まで。

- 以上、用件のみにて失礼いたします。

- まずは、お礼まで。

B 结束语

结束语应同开头语相对应,如:

- 拝啓·拝復——敬具·拝具

- 謹啓·粛啓——敬具·敬白·謙具

- 前略·冠省·急啓——草々·匆々·不一

信函的语言特征

信函属于一种应用文。通常信函要求用词准确、语言简练、语气委婉,主旨突出、条理清晰,因此信函具有不同于其它文章体裁的语言特征,其主要表现如下:

词汇方面

(1)信函中大量使用书面用语,例如:

拝啓、謹啓、前略、冠省、敬具、敬白、草々、追伸、二伸、まずは、取り急ぎ、折り返し等

(2)信函中大量使用习惯用语,例如:

さて、ついては、つきましては、なお、…のほど、ところで等

(3)信函中大量使用敬谦词语,尤其是带汉字前缀的派生词:

御:御地、御社、御宅

高:高配、高覧、高見

貴:貴社、貴店、貴下

小:小社、小生、小著

芳:芳書、芳情、芳志

弊:弊家、弊社、弊信

愚:愚考、愚書、愚状

粗:粗品、粗酒、粗菓

语法方面

(1)信函中大量使用敬语,其表达方式除了敬语动词以外,通常还有以下种类:

お+动词连用形+ください

ご+サ变动词词干+ください

お+动词连用形+になる

ご+サ变动词词干+になる

お+动词连用形+いただく

ご+サ变动词词干+いただく

お+动词连用形+申し上げる

ご+サ变动词词干+申し上げる

(2)从句型上看,信函中大量使用某些套语和常用句式。

- ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

- 毎々格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。

- 折り返しお返事をお待ちしております。

文体方面

信函使用的是敬体(です·ます体),并大量出现最敬体(ございます体)。

信函例文

(i)问候信

新年のごあいさつ

あけましておめでとうございます。

元旦早々にご丁寧な新年のごあいさつ状をいただき、誠にありがとうございました。旧年中は、いろいろお世話さまになり心から感謝いたしております。本年もあいかわらずよろしくご協力のほど切にお願い申し上げます。

まずは、新年のごあいさつまで。

敬具

(ii) 慰问信

暑中お見舞い

暑中お見舞い申し上げます。

平素は格別のお引立を賜り厚くお礼申し上げます。

格別の暑さがつづく今日この頃、ご一同様にはお障りもなくお過ごしでございましょうか。私どもも幸い変わりなく暮らしておりますので、なにとぞご安心ください。暑さはまだまだこれから、くれぐれもお身体を御大切にとお祈り申し上げます。

まずは署中お見舞いまで。

敬具

(iii)邀请信

ショールーム開設のご案内

拝啓 御社ますますご発展のことと心からお慶び申し上げます。

毎々格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、このたび創立20周年を記念して、4月1日より当社ビルの4階に『ショールーム」を開設いたすことになりましたので、ご案内申し上げます。

ぜひ、お近いうちに、ご参観くださいますよう心からお待ち申し上げております。

まずは、ショールーム開設のご案内まで。

敬具

(iv)通知信

電話番号変更のお知らせ

拝啓 御社ますますご発展のことと心からお慶び申し上げます。

毎々格別のお引立に預かりありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、このたび電話番号を下記の通り変更いたしましたので,お知らせ申し上げます。

記

※ 新電話番号......721-5151~5(代表)

※ 変更日……10月1日

まずは、電話番号変更のお知らせまで。

敬具

(v)请托信

カタログ送付のご依頼

拝啓 御社いよいよご発展のことと心からお慶び申し上げます。

突然お手紙をさしあげ失礼いたします。実は取引先で貴社の製品×××を拝見いたしました。当社でも貴社製品に非常に興味をもっておりますので、お忙しいところまことに恐縮ですが、カタログをご送付くださいますようお願い申し上げます。

まずは、取り急ぎお願いまで。

敬具

(vi)询问信

拝復 留学お受け入れくださるとのご返事ありがとうございました。

早速ながら規定の通り、履歴書、大学の推薦状を同封いたしますので、よろしくご検討のうえ、留学ご許可くださいますようお願い申し上げます。 出国パスポートは只今手続き中で、まもなく交付されることと思いますが、日本大使館へのビザ申請には貴大学の入学許可証が必要ですので、よろしくお願い申し上げます。

なお、留学が実現した場合のことですが、学生寮のような宿泊設備はございますでしょうか、ない場合、あるいはあっても満員の場合には宿泊場所を斡旋していただけますでしょうか。 その場合の費用は如何ほどか、お手数ながら重ねておうかがい申し上げます。

まずは、用件のみにて失礼いたします。

敬具

(vii)感谢信

開業祝いの御礼

拝復 快い涼風の吹く今日このごろ、ますますご健勝のことと心からお喜び申し上げます。

さて、このたび当社創立に際しましては、さっそくにご丁重なお祝いのことば並びにお祝いの品を頂戴いたし、ご芳情のほど深く感謝いたしております。

何と申しましても、まだまだ経験も浅く、微力なものでございますので、今後とも何卒よろしくご指導のほど切にお願い申し上げます。

私としましても、誠心誠意、最善を尽して頑張り、ご期待にお副いできるよう努力したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

まずは、とり急ぎお礼まで。

敬具

(『手紙の書き方』大島正裕 日本書院 1987.

『最新日文商業書信』矢野義憲 文笙書局 1978)

文章摘要

文章摘要是以简明扼要的文字来概括一篇文献的主要内容,是系统地报道、检索有关文献的重要工具。日本的文章摘要主要有“文献速報”和“論文概要”两种。文章摘要的特点为,高度浓缩,忠实原文,内容完整。以下仅就“文献速報”的特征加以介绍。

“文献速報”的结构特征

“文献速報”由著录项目和文献摘要两部分构成。著录项目有分类号、文摘号、主标题、文献类型符号、著者姓名、单位、资料编号、发行国家、卷数、页数、出版年著份等项目。

文献摘要通常由研究目的、研究范围、研究方法、研究结果等4部分构成。

研究目的

常用句式有:

- ……ことを目的としている。

- ……を提案する。

- 電気計測の進歩や普及がめざましいが、同時に、計測器の較正の精度向上と時間短縮が重要な課題になっている。

- 故障判別推論システムは武器システム設計に最新の自動化技術を適用して、システムの利用性を増し、修理費の削減を図ることを目的としている。

研究范围

常用句式有:

- ……について記述。

- ……に関して検討する。

- 較正基準に関する考え方、精度と仕様の関係について考察した。

- 複雑な工場運営の環境下で意志決定するオペレータと生産管理者を助けるため、専門家情報を提供するコンピュータ支持の知識ベースシステムについて記述。

研究方法

常用句式有:

- ……実験を行った。

- ……方法を用いた。

- マルチメータを対象とする較正技術の事例を紹介。

- これらの目的や特徴を達成するために、人工知能推論技法を採用した。

研究结果

常用句式有:

- ……を明らかにする。

- ……が得られる。

- 水平偏波射パターンの測定結果を示し、所用の結果が得られたことを明らかにした。

- 例題を用いて、証明システムの適用性を示す。

“文献速報”的语言特征

“文献速報”是属于说明为主的文章体裁。其篇幅短小、逻辑性强,有着不同于其它文章体裁的显著特点。“文献速報”的语言特征主要表现为:

词汇方面

A 从词源上看,汉字音读词、外来词较多,日语固有词较少。

B 从词性上看,修饰词类、其它词汇很少,某些动词的复现率很高,主要有以下意义的词。

论述(述べる、説明する、紹介する、記述する)

研究(検討する、研究する、考察する、調べる)

使用(使用する、用いる、使う、利用する)

及与(与える、示す、及ぼす)

进行(行う、する)

以上动词的大量重复出现与“文献速報”的编写要求(目的、范围、方法、结果)密切相关。

C 从构词上看,复合词多,单纯词少。

语法方面

A 从语法上看,使“文献速報”短小化的语言手段有两点:省去不必要的主语等已知或可以理解的句子成分;采用名词结句。

- (作者は)(本文では)フランスのマイクロ出版業界のペテランの立場からフランスのマイクロ出版の歴史を述べ、現状を論じた。

- SAR アンテナ研究モデルの基本構造と構造特性について報告。

- 電力用アモルファス太陽電池の今後の課題について記述。

B 从惯用型上看,其数量有限,但非常集中,有的复现率极高,如“による”、"について"、"として"、"に対して”等,这也是与文献速报的編写要求密切相关的。

文体方面

文献速报使用的是书面语言的简体(である体)。

文献速报例文

(i)

環境教育の実践にむけて

環境問題を住民、企業人、行政人ともに自分たちの問題として受けとめ、具体業的な行動やシステムづくりに結びつけていく環境教育のありかたについて検討した。 知識や関心を与えるだけでなく循環型社会システム、環境共生型、適応型技術の生活者としての意識改革や自律的生活を組み立てる主体性を育てるための環境教育の基本的な視点、方策について解説した。

(ii)

囲碁対局システムの研究

囲碁対局システムを実現するために行われているいくつかの研究の概要を紹介した。まず、人間の思考方法の模倣を基本方針として、局面認識・局面評価·着眼·着手選択の各フェーズに分けたモデルについて述べた。さらに、棋譜·定石データベースの構築、勢力場による局面評価、知識記述言語の実現、「形」知識の収集·評価、局所的な先読みの研究の概要について報告した。

(iii)

大阪市における環境教育 環境科学研究所の立場から

標記研究所が行っている事業·研究の紹介及び研究所での環境教育取組の限界てなどについて報告した。 研究費100万円/年で各課からの自由意志参加者からなる研究テーマで大気汚染ガスの簡易測定法、室内空気の汚染、ごみの減量化、水質汚濁の防止等、環境問題に関する研究を行っている。 教育現場との接触が少なく体系化された教育を考えることは難しい。

(iv)

みなまた湾とその周辺の海城における魚の水銀汚染

みなまた湾、八代海、徳山湾において、たい積物と魚と水を採取してHg含有量を分析し、魚がHgに汚染されるまでの経路を考察。 八代海において最も一般的にみられるイシモチは、定着している魚のHg汚染を知るのに適した指標である。Hg含有量はイシモチとたい積物間、イシモチと動物プランクトン間、動物プランクトンと懸濁粒状物質間にそれぞれ良い相関があった。従って、Hgは懸濁粒状物質と動物プランクとを経て、たい積物から魚に移動すると推定。

(v)

設計履歴の表現

設計履歴の表現するための問題について論じ、統合設計情報システム(IDIS)を提案した、IDISは設計の選択肢の調査、設計の決定の理由、設計上の制約の三つの異なるアスペクトの提示を支援する。IDISのコンポーネントの一つである、問題ペース表現について、プロセスエンジニアリングの例を用いて検証した。

(vi)

健康と組み込まれた環境

建築技術者は、地球環境の保護と屋内環境の性能確保の両面の課題を課されている、前者においては、消費エネルギーの低減と使用燃料による建物近傍を含む外界汚染を考慮した設計が要求される。 後者については、照明·室温·換気·騒音の点で顧客の満足を図らねばならない。 そのためにこれらの動向について知識を持つべきである。

(vii)

人間の認識のシミュレーション

人間の認識に関する我々の知識は断片的であるが、人間の認識をシミュレートするための技術という観点から、それらを検証する必要がある。 本論では、認識の可能性を超えた技術は実現できないこと、認識の限界が技術の限界となること、などについて述べた。

(「科学技術文献速報」JICST 1995)