连体词

连体词的特点

连体词是无活用的内容词,只能用来修饰体言,即在句子中只能作定语。连体词一般都是日语固有词,即“和语”。

连体词这个术语的使用始于 20 世纪 20 年代,得到比较普遍的承认仅有 50 年左右的历史。 这是由于能属于这一类的词数量有限,而在文语中这些词又无需另成一类。 正因为研究的历史短,所以连体词都有哪些特征,连体词中包括哪些词,各家说法并不相同。

连体词的来源、用例

连体词几乎都是由其他品词转来的。常见的连体词的来源有:

(1)ある日 さる政治家 来たる文化の日 明くる朝 去る5月 かかる事態

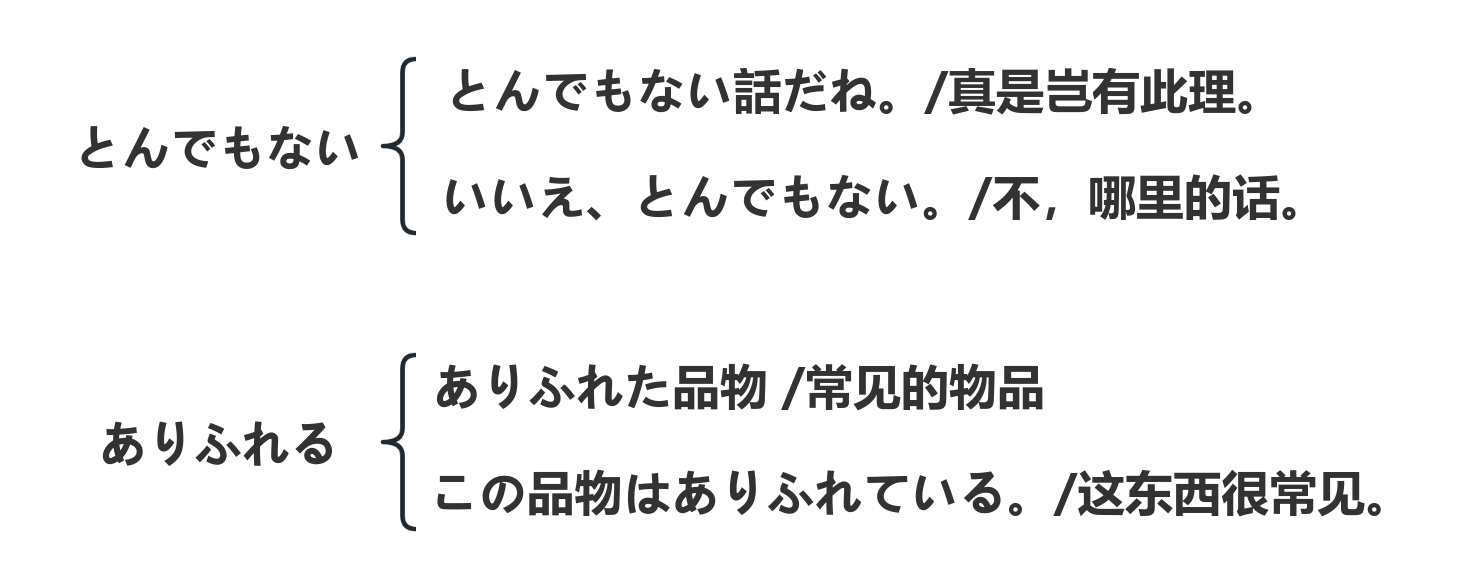

(2)いわゆる志士 あらゆる方面 大した発明 とんだ災難

(3)この道 その人 あの店 どの建物 わが家

(4)こんなふう そんなもの あんな奴 どんなぐあい 大きな問題 小さな進歩

おかしな事件

以上,第1 类是由动词转来,以最后一个假名是“る”为其特点;第2类是由“动词+ 助动词”转来,其最后一个假名为“る”或“た”;第3类是由“体言+助词”转来,其最后一个假名为“の”或“が”;第4类是由形容动词转来,最后一个假名都是“な”。

由动词转来的连体词,都是来自于文语动词的连体形。如ある←あり,さる←さり(さ+あり),きたる←きたり,明くる←明く,去る←去る,かかる←かかり(かく+あり)。

由“动词+助动词”转来的连体词中,"いわゆる"、“あらゆる”分别由文语动词"いふ"、“あり”的未然形后续文语助动词“ゆ"的连体形“ゆる”构成,对于“大した"、"とんだ”的语源有不同说法,一说“大した”由“大" +"する" 的连用形+ “た”构成,“とんだ”由“とぶ”的连用音变形+ “た”构成。

由“体言+助词”转来的连体词中,“この"、“その”、"あの"、“どの”、“わが”在文言中由代词“こ”、“そ”、“あ”、“ど、“わ”后续助词“の”、“が”构成。“ほんの”由名词“ほん”后续助词“の”构成。

由形容动词转来的连体词中,有几种不同的情况:

(1) “こんなだ”、“そんなだ”、“あんなだ”可看作活用不完备的形容动词。 这些词与体言相接时,不使用连体形,而是直接使用词干。 换句话说,也可以认为这些词没有连体形,即由词干“こんな”、“そんな”、“あんな”、“どんな”来起连体的作用,并转成了连体词。

(2) “大きな”、“小さな”、“おかしな”可看作以形容词“大きい”、“小さい”、“おかしい”的词干“大き”、“小さ”、"おかし”作为词干构成的形容动词的连体形,并从而转成了连体词。

“この”、“その”、“あの"、“どの"可以后续助动词“ようだ”,这似乎与连体词的定义相矛盾。 其实“ようだ”是在“よう“(“様”的汉字音读)的后面附加上“助動詞だ”构成的,而这个"よう”原本是名词,所以“この"、“その"、"あの"、“どの"能与它连在一起。

连体词的范围

对于连体词中包括哪些词的问题,各家看法并不一致,有的划得宽,有的划得窄。 在是否划归连体词上,常见的有争议的几类词是:

(1)接在汉字音读词(漢語)的前缀

各選手 某記者 当事務所 本議案 翌三日 明四日

(2)修饰表示时间、数量、方位的体言的程度副词

かなり昔のこと やや東 もっとも南 すぐそば つい先ごろ ちょうど12時

ずっと下

(3)经常用来连接体言构成定语成分,但并非仅能作定语的词

以上这些词,严格来讲不视为连体词

在界定连体词时,“大きな”、“小さな”是否算作连体词,是最常提出的问题之一。主张视之为连体词,基于它们只能修饰体言构成定语。主张不视之为连体词,是因为它们可以构成定语从句的谓语,即具有叙述性。如:

- 影響の大きな問題/影响大的问题

- 目の小さな人 /眼睛小的人

句中的“大きな”、“小さな”无异于形容词“大きい”、“小さい”。因而有些学者主张把“大きな”、“小さな”看成只具有连体形的活用不完整的形容动词。

其实把“大きな”、“小さな”看成活用不完整的形容动词、看成连体词都并无不可。 看成形容动词时,要强调它们只有连体形,看成连体词时,要注意它们毕竟来自形容动词,因而残存着叙述性,以至于存在着构成定语从句之谓语的这种特殊的用法。

副词

副词的特点

副词是无活用的内容词,能单独地直接构成状语。其中多数起修饰用言或谓语的作用。

副词可作状语,但状语未必都由副词构成,时间名词、量数词、形容词、形容动语词的连用形、动词连用形(尤其是再接上某些功能词后)都可构成状语。

副词的分类

根据副词所修饰的对象,即被修饰语的意义,可将副词分为3类:情态副词、程度副词、陈述副词。

情态副词

情态副词本身能表示事物的属性状态,主要用来修饰动词的动作状态。如“ざあざあ降る”、“のんびり休む”、“すぐ出かける”。

情态副词可细分为以下 4 类:

A 模拟声音、状态的

- 車ががらがらと通る。/车轰轰隆隆地通过。

- だれかがドアをトントンたたいている。/有人在砰砰地敲门。

- 名前を呼んだのに山田さんはずんずん行ってしまった。 /叫了山田了,可他还是噌噌地走了。

- コマがくるくる(と)回っている。/陀螺滴溜溜地转。

B 修饰行为动作的

- こっそりと持って逃げた。/偷偷地拿跑了。

- ご飯はゆっくり食べなさい。/要慢慢地吃饭。

- しんみりと話を聞く。/静静地倾听。

- わざと聞こえないふりをした。/故意装作听不见。

从时间、数量等角度起修饰限定作用的

- かつてどこかで会ったことのある人。 /曾在什么地方见过面的人。

- 着いたら、すぐ(に)手紙を書いてくれ。/到达后马上给我来信。

- 彼女はまだ寝ている。/她还在睡觉。

- 問題はすべて解決した。/问题全部解决了。

- すっかり食べてしまった。/全吃光了。

用指代的方式予以修饰限定的

- こう暑くてたまらない。/这么热可受不了。

- そう言って彼は部屋を出て行った。/说着,他走出了房间。

- いつもああだから困ってしまう。/(他)老是那样子,真没办法。

- どうしたらいいだろう。/怎么办オ好呢?

程度副词

程度副词本身不表示事物的属性、状态,只表示事物属性、状态的程度。用来修饰、限定用言(尤其是形容词、形容动词)及情态副词。

- 今日は少し寒いでしょう。/今天稍有点冷吧。

- きわめて正確だ。/非常正确。

- 私は大変満足だ。/我很满意。

- 昨日はずいぶん歩いた。/昨天走了相当远的路。

- もっとゆっくり話してください。/请再慢点说。

- たいそうはっきり見える。/看得非常清楚。

陈述副词

陈述副词是表示说话人的态度、语气的副词。

- 病気になるのは決して怖いことではない。/得病并不可怕。

- 姑さんとの関係はどうもうまくいっていないらしい。/与婆婆的关系,好像处得不太好。

- いったい何が起きたのか。/究竟发生了什么事?

- どうぞいつでも遊びに来てください。/请随时来玩儿。

陈述副词在语法性质上与情态副词、程度副词不同,它不是修饰单个用言的,它所导出或限定的是一个谓语、或一个谓语部分(即包括宾语、补语等)、或一个句子,它与谓语的陈述方式一起表示说话人的态度、语气。 试比较:

- よくわからない。/不很懂。

- ぜんぜんわからない。/完全不懂。

两个句子的结构一样,句式一样,意义却不相同,这是因为“よく”和“ぜんぜん”性质完全不同的缘故。前者是程度副词,后者是陈述副词,前者修饰限定“わかる”的实际意义,后者限定“~ない”这种否定的陈述方式。如果图解上述两例,则是:

(よく+わかる)+ない

ぜんぜん+(わかる+ない)

副词的用法

情态副词的用法

A 作状语,主要用来修饰动词的动作、作用、发展、变化

- 私はずっと教室にいました。/我一直在教室里。

- 雨はますます激しくなりました。/雨越来越大了。

B 有的情态副词可后续“だ(です)”作谓语

- 入学試験はいよいよです。/升学考试已经迫近。

- この服はぴったりだ。/这件衣裳正合适。

- あなたの意見はどうですか。/你的意见怎么样?

C 有的情态副词后续“する”后可当作サ变动词使用

- このごろ、私はのんびりしている。/这些天来我挺逍遥自在。

- そこにじっとしていなさい。/在那儿呆着別动。

D 有的情态副词可加“の”作定语

- たくさんの本を読みました。/读了很多书。

- ぴったりの服はなかなか見つからない。/合身的衣服,不大容易找得着。

E 情态副词可以接受程度副词的修饰,但它本身不能修饰别的副词

- もっとゆっくり答えてください。/请再慢一点回答。

程度副词的用法

A 修饰形容词、形容动词、情态副词及表示性质状态的副词

- この絵はかなりよく描けている。 /这张画儿画得相当好。

- 雨がまだ降っているが、風は幾分おさまった。/雨还在下着,而风多少小了一些。

- もっとたくさん飲みたい。/想再多喝些。

B 作定语,修饰表示时间、数量、方位等的体言

- ずっと昔の話だ。/老早老早以前的事。

- もうひとつ下さい。/再给一个。

- もっと東だ。/再东边一点。

C 有的程度副词可加“の”作定语

- 今日はかなりの寒さです。/今天也相当的冷。

- 一層の努力を望む。/希望更加努力。

D 有的程度副词可加“だ”作谓语

- もうビスケットの残りはちょっとだ。/剩下的饼干只有一点点。

- わずかですが……/只有很少的一点(请笑纳)。

陈述副词的用法

由于陈述副词不是用来修饰某一词语的,所以它不能像情态副词、程度副词那样构成某一词语的状语,同时,它也不能像情态副词、程度副词那样后续“の”作定语、后续“だ”作谓语,也不能后续“する”构成サ变动词。

按照与之呼应的谓语的陈述方式,陈述副词的用法可分为如下7类:

A 与肯定的、积极的陈述方式相呼应

- 十時に必ず来ます。/10点钟肯定来。

- あすはきっと雨が降る。/明天一定下雨。

- ぜひとも言わねばならない。/无论如何必须说。

B 与否定的、消极的陈述方式相呼应

- 決して許しません。/决不原谅。

- ちっとも見えない。/一点儿也看不见。

- すこしもできません。/一点儿也不会。

C 与祈使的陈述方式相呼应

- どうぞごらんください。/请看。

- どうかよろしくお願いします。/请多关照。

- ぜひ一度お寄りください。/务请来一次。

D 与推测的陈述方式相呼应

- 来るなとと言っても彼女はおそらく来るだろう。 /虽然跟她说别来,恐怕她还是会来的。

- これはたぶん計算のまちがいでしょう。/这也许是计算的错误。

- たった一人で外国で病気になって、さぞ心細かったことだろう。 /一个人在国外生病,肯定会觉得无依无靠吧。

- 靴がないからきっと帰ったのだろう。/鞋不在了,准是回去了吧。

E 与疑问的陈述方式相呼应

- どうして行かないか。/怎么不去呢?

- なぜ来ないのだろう。/为什么不来呢?

- なにゆえに欠席したのか。/是因何缺席的呢?

- いかがお過ごしでしょうか。/您过得怎么样?

F 与假定的陈述方式相呼应

- もし雨だったら、やめます。 /如果下雨,就停下来。

- かりに私が田中さんだとすれば、どうすればいいか。/假定我是田中,怎么办好呢?

- 万一病気になったらどうするのか。/万一得了病怎么办呢?

G 与比喻的陈述方式相呼应

- まるで息をしていないように、眠っていた。 /睡得简直像停止了呼吸似的。

- さくらが散るのがちょうど雪のようだ。/櫻花散落宛如降雪。

- あたかも昼のように明るい。/恰似白昼一般明亮。

接续词

接续词的特点

接续词是一种无活用的内容词,它主要是在词与词、句素与句素之间,从句、句子、语段乃至段落之间起连接前后的作用。

- 日本語あるいは英語を勉強したいと思っている。 /想学日语或者是英语。

- 奈良及び京都は二大古都である。/奈良和京都都是两大古都。

- あの人は医者であり、また文学者でもある。/那个人是医生,也是文学 家。

- 絵も上手だし、また書もうまい。/画儿画得好,字也写得好。

- 頭のいい学生だ。しかし欠席が多い。/是个聪明的学生,不过缺课多。

- 発言は自由だ。 しかし個人攻撃はこまる。 /发言是自由的,但是人身攻击是不行的。

接续词的用法

用于句素之内词与词间、句素与句素间的接续词

此时接续词起的作用相当于一个助词,一般是相当于并列助词。这种用例主要见于书面语言或庄重的演说,在口头语言中则多用助词。

- 京都、大阪および神戸を総称して、京阪神という。/把京都、大阪和神户合称“京阪神”。

- 万年筆またはボールペンで書いてください。/请用钢笔或者圆珠笔写。

- 欠席の場合は文書もしくは口頭で届け出ること。 /不能出席时,需用书面或く口头形式提出报告。

- 水泳をしたり、あるいは釣りをしたりする。/游泳或者钓鱼。

- 水泳をしたり、そして釣りをしたりする。/游游泳然后钓钓鱼。

- そこは静かで、そのうえ家賃が安いです。/那里安静而且房租便宜。

用于连接从句与主句、分句与分句的接续词

- 電流計は内部抵抗の小さい計器であるが、それでも内部抵抗がゼロではない。 /电流计是一种内阻很小的仪表,不过,它的内阻也并不是零。

- 工業製品は安かったが、しかし、食料はそれほど安くなかった。/工业品便宜,可是食品不那么便宜。

- よく晴れて雲もなく、そして風のおだやかな朝だった。/这是个晴朗无云、并且和风轻抚的早晨。

- 狼をうち殺すか、または反対に食われてしまうか。/或者把狼打死,或者反过来被狼吃掉。

在句子、语段、段落之间起接续作用的接续词

这种接续词一般放在后句的句首、后段的段首。

- 来週の日曜日は運動会だ。しかし、雨天なら、中止する。/下星期天开运动会,但是如果下雨则取消。

- がまんできなくなった。それで、退出しようと思った。/我不能忍受了,因此想退出。

- 当地へお越しの節はお立ち寄りください。なお、住居表示がかわりましたので、書きそえておきます。/前往当地之时,请就便光临。另,住址写法已有变化,附注于此。

- 中国の留学生に、日本へ来て一番びっくりしたのはなにかを尋ねたことがある。そして、その答えには、私たち日本人の側がびっくりさせられた。/我曾经问过中国留学生,来日本后什么事最让你吃惊?而他的回答却让我们日本人大吃一惊。

- では、ただ今から総会を開きます。/那么,全体大会现在开始。

- さて、この辺でお開きにしましょう。/那么,就到这里结束吧。

接续词的意义

根据意义的不同,接续词可分为3类7种。

用于表述两个事物之间的逻辑关系

表示顺接

常用的接续词有:だから、それで、そこで、したがって、それから、すると、それゆえ(に)、かくて、こうして等。

- 外が暗くなった。そこで電気をつけた。/外面黑了,所以打开了灯。

- 「明日は都合が悪いんです。」「それならあさってどうですか。」/“明天没有空。”“那么后天怎么样?”

表示逆接

常见的有:しかし、けれども、だが、それなのに、それでも、それにしても、ところが等。

- 彼は丈夫そうに見える。けれどもよく病気をする。/他看着结实,但是经常生病。

- 彼は必ず電話する、と言った。 だが、電話はかかってこなかった。 /他说了一定来电话,但是电话一直没来。

用来分别表述两个(或两个以上的)事物

表示添加

常见的有:そして、そうして、そのうえ、それに、また、ならびに、しかも、ついで、つぎに、かつ、なお等。

- ニュースは正確に、かつ、速く報道されなければならない。/新闻必须正确而且迅速地作出报道。

- このテストは難しい。しかも問題の量も多い。/这次考试难,而且题量大。

表示对比、选择

常见的有:それとも、あるいは、または、もしくは、そのかわり、むしろ、まして、一方等。

- 電話または電報で連絡します。/用电话或者是电报联系。

- ボールペン、もしくは、万年筆で記入してください。/请用圆珠笔或者是钢笔填写。

表示转换

常见的有:ところで、ときに、さて、それでは、では等。

- 寒くなりましたね。ところで、お父さんの具合はいかがですか。/天气冷了。您父亲身体情况如何?

- みなさん集まりましたね。それでは、集めましょう。/大家到齐了吧。那么,集合吧。

用来表示一个事物的扩充

表示同位、详说或概说

常见的有:すなわち、つまり、要するに等。

- 日本は四季、すなわち春、夏、秋、冬がはっきりしている。/日本的四季,即春夏秋冬界线分明。

表示补充说明

常见的有:なぜなら、というのは、ただし、もっとも、なお等。

毎日5時まで会社で働いている。 もっとも土曜、日曜は休みだが。 /毎天在公司干到5点。 不过,星期六、星期天休息。

感叹词

感叹词的特点

感叹词是表示感叹、招呼、应答等的无活用的内容词。 它可置于句首,作句子的独立语成分,也可单独构成独词句。

感叹词的分类

从意义上可将感叹词分为如下3类:

表示惊讶、感动、咏叹、喜悦、困惑等各种心情的感叹词

- ああ、おもしろい。/啊!真有趣。

- まあ、おどろいた。/哎呀,真让人吃惊!

- あっ、すてき。/呀!真漂亮!

- あら、たいへんだ。/唉呀,可不得了!

- さあ、どうしようかな。/呀,怎么办啊。

- しまった、傘を持ってくるのを忘れた。/糟了,忘了把伞带来了。

- おやっ、へんだぞ。/哎呀!真奇怪!

这一类的感叹词还有“おや”、“おやおや”、“まあまあ”、“やれ”、“ほう”、“やあ”等。

表示招呼、建议、制止、提醒等意义的感叹词

- もしもし、田中ですが。/(打电话时)喂!我是田中。

- おい、ちょっと待って。/喂,稍等一下。

- あれ、始めよう。/来啊,开始吧。

- これ、どこへ行く。/喂,往哪儿去?

- ほら、あそこに飛行機が見えるよ。/瞧,那里有架飞机。

这一类的感叹词还有“やあ”、“あのね”、“ね(ねぇ)”等。

表示应答意义的感叹词

- はい、よくわかりました。/是的,我明白了。

- いいえ、違います。/不,不对。

- ええ、そうかもしれません。/嗯,也许是那样。

- おう、ここにいるぞ。 /哎! (我)在这儿!

这一类的感叹词还有“いや”、“うん”等。

感叹词的用法

置于句首,在句中作独立语成分

- ほう、これはよくできたね。/嗬,这可做得真好啊!

- ねえ、あした、父の日だよ。おとうちゃんに何か買ってあげないの。/喂、明天是父亲节,不给爸爸买点什么吗?

单独构成独词句

A:出席を取ります。藤原さん!/现在开始点名,藤原同学!

B:はい。/到(有)!

A:君は田中さんですね。/你是田中吧?

B:いいえ。/不是。

感叹词的用法看似简单,但因感情内涵的丰富,使用时须根据语言环境、与听话人的身份、听话人的关系等注意选择,例如同是应答的“はい"、“へえ"、"ははぁ"、"ほほう"、"ほう"、"うん"、"ふん"等,有的正式,有的随便、有的谦恭,有的傲慢,如选用不当会给人以失礼的感觉。