主要起语法作用的功能词,分为助动词和助词两类。从形态上看,助动词有形态变化,助词没有形态变化;从语法功能上看,助动词主要接在用言后,表示时、态以及种种陈述方式,助词主要接在体言后,表示体言等与其他词语之间的结构关系等。

助动词的性质、特点及分类

助动词的性质和特点

助动词是有形态变化的功能词。这类词不能单独使用,主要接在以动词为主的用言后(有时也接在体言后),从时、态等方面对用言予以补充,或增添各种表示陈述方式等的意义,故名助动词。

- わたしたちは時々先生にほめられる。 /我们不时受到老师的表扬。

- 彼女はいつも冗談を言ってみんなを笑わせる。/她总是说笑话逗大家笑。

- ゆうべやっと手紙を書き終えました。/昨晩终于把信写完了。

- 大昔、このあたり一帯は都市ではなかった。/很久以前,这附近一带不是城市。

- そういうことは言わないほうがいい。/那种事不说为妙。

- 信号がもうすぐ赤に変わりそうだから、早く渡ろう。/马上要变成红灯了,赶快过去吧。

- 雪の多い所だそうで、冬はたいへんらしいです。/听说是一个多雪的地方,冬天好像很难过。

以上各句中划线的部分是助动词。助动词的特点及语法功能如下:

(1)助动词是功能词的一种,不能单独构成句素。在构成句素时,助动词只是关系语义成分。

(2)除“う/よう”、“まい”外,助动词都有形态变化。

(3)助动词接在以用言为主的词语后,对谓语部分起补助作用,或者构成时、态,或是表示种种陈述方式。

(4)必要时,助动词可以重叠使用。

助动词的分类

助动词除具有上述共同特点外,每个助动词的接续方法、活用类型,尤其是语法意义和功能等,都有很大差别。

对助动词可从以下几种角度予以分类:

根据接续方法分类

助动词大多接在活用词后,也有可以接在无活用的词语后的。

接在活用词后

(1)接在未然形后的有:れる/られる、せる/させる(しめる)、ない、ぬ、う/よう、まい

(2)接在连用形后的有:たい、たがる、た、ます、そうだ(样态)

(3)接在终止形后的有:(です)、らしい、そうだ(传闻)

(4)接在连体形后的有:ようだ、みたいだ

接在无活用的词语后

(1)主要接在无活用的词语后的有:だ、である、です

(2)也可以接在无活用的词语后的有:みたいだ、らしい

根据形态变化的类型分类

助动词属于有形态变化的功能词,它们的形态变化有5个类型。助动词形态变化的意义同用言一样,主要是为了后续其他助动词或助词。助动词的活用有时不像用言那样完全。

(1)动词型活用的有:れる/られる、せる/させる(しめる)、たがる、である

(2)形容词型活用的有:たい、ない、らしい

(3)形容动词型活用的有:そうだ(样态)、ようだ、みたいだ、だ、そうだ(传闻)

(4)特殊型活用的有:ます、です、た、ぬ(ん)

(5)词形不变型的有:う/よう、まい

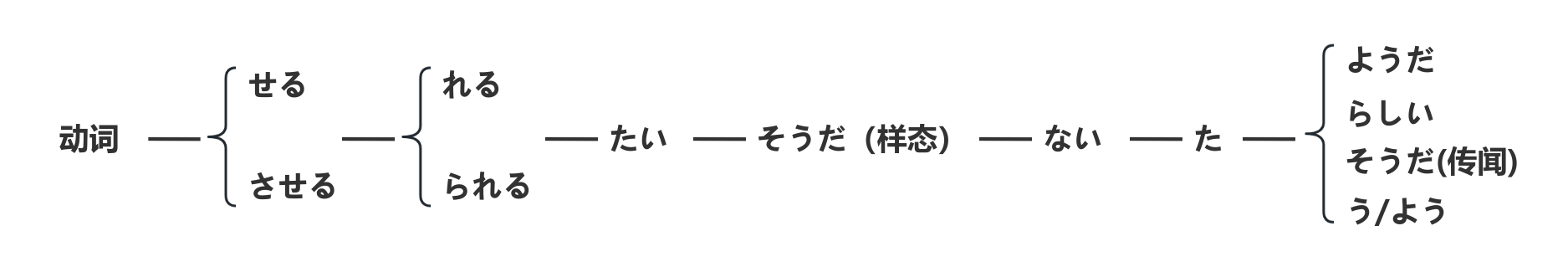

根据相互承接的顺序分类

助动词可以重叠使用,其相互承接的顺序是有一定规律的。这个规律就是,陈述性愈强的愈出现在后边,与说话人主观判断越是有关的越出现在后边。反之,陈述性愈弱的、愈是与客观事实有关的愈出现在前边。

如果以“ない”、“た”这两个既包含客观事实叙述、又包含主观判断陈述的助动词为分界点,可将助动词分为3大类:

(1)第一类(前类):せる/させる、れる/られる、たい、たがる、ます、です、だ、(ない)、そうだ(样态)

(2)第二类(基准类):ない、た

(3)第三类(后类):ようだ、みたいだ、らしい、そうだ(传闻)、う/よう、まい

以“ない、た”为基准部分出的第一类和第三类决不可能颠倒次序,但作为基准的“ない”、“た”有一定的灵活性。各类内部也有一定的顺序,但并不一定全部同时出现,一般情况下可呈现出这样的相互承接顺序:

- どうも太郎は少年時代に作文を書かせられたくなかったらしい。 /看来太郎在少年时代是不愿意被逼着写作文的。

根据助动词的功能分类

助动词承担的语法功能涉及时、态、陈述方式,甚至文体的各个方面,从不同的功能出发,可把助动词分为5类:

接于动词后表示态的助动词

(1)改变格关系的有:

a.被动助动词れる/られる

b.使动助动词せる/させる(しめる)

(2)可以不改变格关系的有:

a.可能助动词れる/られる

b. 自然发生助动词れる/られる

接于各种活用词后主要表示时的助动词

过去、完了助动词た

构成郑重语、尊敬语的助动词

(1)接于动词及动词型活用的助动词后的敬体助动词ます

(2)接于形容词及形容词型助动词后的敬体助动词です

(3)顶替“だ、である”的敬体断定助动词です

(4)敬语助动词れる/られる

接于体言等无活用的词语后使之具有陈述作用的助动词

断定助动词だ、である

表示各种陈述方式的助动词

(1)表示愿望的愿望助动词たい、たがる

(2)表示否定的否定助动词ない、ぬ(ん)

(3)表示推测、意志等的推测助动词う/よう

(4) 表示否定推测、否定意志的否定推测助动词まい

(5)表示样态、推测等的样态助动词そうだ

(6)表示比喻等的比喻助动词ようだ、みたいだ

(7)表示推测性判断的推测助动词らしい

(8)表示传闻的传闻助动词そうだ

桥本进吉从意义、活用、接续三方面对助动词进行了分类。这种做法后来成为“学校语法”的基本思路而得以普及。

根据接续方法分类,能判断形同义不同或形同功能不同的助动词之间、助动词与其他词语之间的区别。例如样态助动词“そうだ”与传闻助动词“そうだ”。助动词"らしい”与后缀“らしい”,助动词"ない”与补助形容词“ない”等。还可以根据接续重新认识某些词语的性质,如"だろう、でしょう"如果仅作为"だ、です"的推测表达方式,本不可以接在动词、形容词的终止形后,但如果把它们看做独立的助动词,则可以解释以下例句的合理性:

- 父は出かけさせるだろう。/我爸大概会让我出去吧。

- 出発は早いだろう。/出发很早吧。

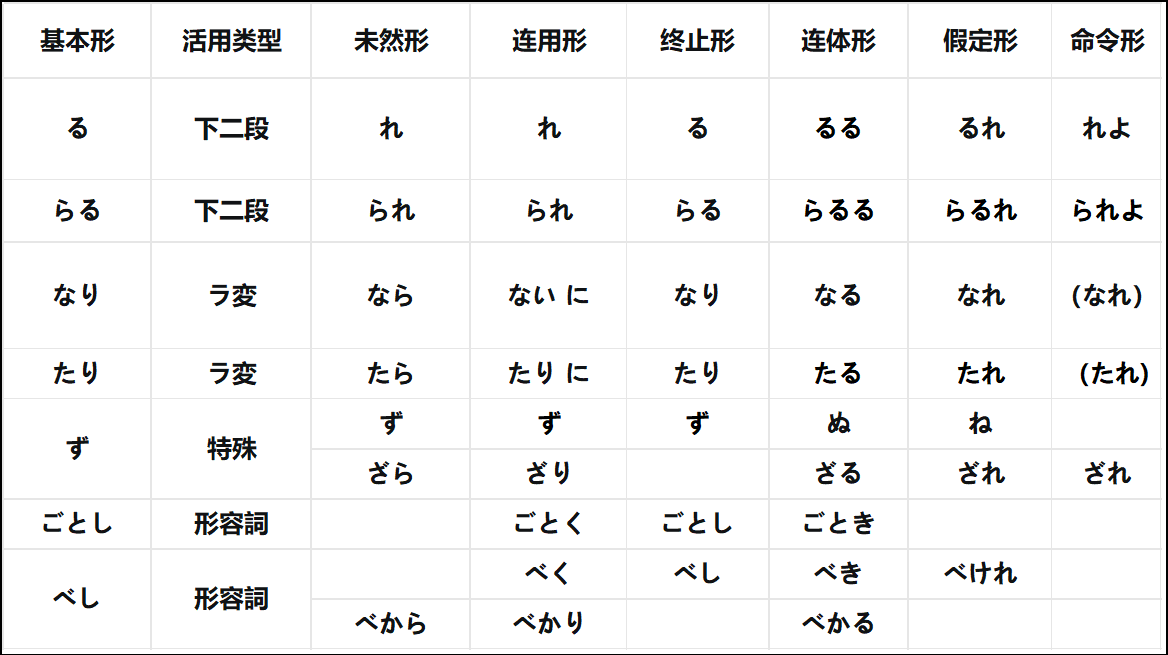

助动词的使用遵循一定的顺序,这反映了日本人的思维方式。 以文语助动词为例,把助动词分成四大类。 据此、可以把现代日语的助动词以及相关词语整理成下表:

第一类 せる/させる

れる/られる活用形完整 使动、被动、尊敬、

自发、可能第二类 なさる

申し上げる

ます活用形完整 尊敬、谦让、郑重 第三类 ちまう

たい

ない(ん)

た

らしい活用形不太完整 确定、希望、否定、

完了第四类 ようだ

そうだ

だろう(でしょう)

う/よう活用形不完整 比喻、推测、传闻 许多语法学者都是根据助动词的意义进行助动词分类的,下面举出常见的分类法及各助动词的名称:

(1)被动、可能、自发助动词:れる/られる

(2) 使役助动词:せる/させる(しめる)

(3)尊敬助动词:れる/られる

(4) 否定助动词:ない、ぬ(ん)

(5)推量助动词:う/よう(だろう)、らしい

(6)意志、劝诱助动词: う/よう

(7)否定意志、否定推量助动词:まい

(8)愿望助动词:たい

(9) 过去、完了助动词:た

(10)断定助动词:だ、です

(11)郑重助动词:ます、です

(12)样态助动词:そうだ

(13)传闻助动词:そうだ

(14) 比况助动词:ようだ

接动词后表示态的助动词

动词后续表示态的助动词,可构成动词的各种态(ヴォイス),动词的态仍具有动词的性质,但往往会改变动词的自他属性,导致格关系的改变。

被动助动词れる/られる

被动助动词(受身の助動詞)“れる/られる”接在动词未然形后构成动词的被动态。

接续

“れる”接于五段活用动词的未然形①后,“られる”接于一段动词、力变动词、サ变动词的未然形②后。其中,サ变动词会发生约音。

せられる 一 される 発見せられる 一 発見される

意义

动词未然形后接被动助动词"れる/られる”表示承受者承接施事者的动作行为。

表示动作对象受到动作主体的影响,受到不良影响是典型的

- 子供が母親にしかられる。/孩子被母亲训斥。

- 帰ってくる途中、雨に降られてしまった。/回来的途中挨雨淋了。

- バスを待っている人たちは、やってきた車に泥水をかけられた。/等公共汽车的人们被开过来的汽车溅着了泥水。

突出动作对象、结果,隐藏动作主体;或者说明事物的性质

- これは1840年に英国で発行された世界最初の切手です。/这是1840年在英国发行的世界最早的邮票。

- 出発日が日曜日と決められた。/出发日期定在了星期天。

- この作家は自然を題材にした詩や小説などで知られている。/这个作家以写自然题材的诗和小说闻名。

活用及各活用形的用法

活用

“れる/られる”属于下一段动词型活用。

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| れる | れ | れ | れる | れる | れれ | れろ れよ |

| られる | られ | られ | られる | られる | られれ | られろ られよ |

各活用形的用法

被动助动词原则上具有完整的活用形,但是命令形用法比较少见。

A れる

- 残念ながら代表に選ばれなかった。/很遗憾,没被选为代表。(未然形)

- 子供にめがねをこわされた。/被孩子把眼镜弄坏了。(连用形)

- 必要に応じて適切な処置がとられる。/根据需要采取适当的措施。(终止形)

- そんなことを言って笑われるでしょう。/说那样的话,会被人家笑话吧。(终止形)

- 実験の結果はあさって発表される予定です。/实验结果预定后天发表。(连体形)

- 彼は頼まれれば、いやといえない人だ。/他是个有求必应的人。(假定形)

B られる

- あの男は誰からも信頼されない。/那个男人不为人们所信赖。(未然形)

- 非交戦国の財産の安全は保障されねばならない。/非交战国的财产安全必须得到保障。(未然形)

- 台所においたさかなを猫に食べられてしまった。/放在厨房的鱼被猫吃了。(连用形)

- この2年で多くの人と出会い、学び、助けられ、そして成長させてもらった。/这两年我遇到了很多人,向他们学习,得到大家的帮助,于是逐渐成长起来了。(连用形)

- 生徒定員600名と定められる。/学生定员为600名。(终止形)

- 注文してから約1週間で届けられるだろう。/订货之后,大约一周货就会送到吧。(终止形)

- 挑戦されれば、応じるまでだ。/假如向我们挑战,应战就是了。(假定形)

- ほれるよりほれられろ。/与其迷上别人,不如叫人迷上你。(命令形)

一般认为,日语的被动态的基本意义在于“受影响”,因此,并非所有动词都有被动态。有些动词对其他事物产生影响,可以构成被动态,而有些动词则不能构成被动态,不构成被动态的动词主要是状态动词和非意志动词。

“れる/られる”还可以接在动词型助动词“せる/させる"、"たがる”的后面。

- なんともいえぬ親切さを感じさせられる。/我不由得感到说不出的亲切。

- 子供たちに海に行きたがられて困った。/孩子们缠着要去海边,真让人头疼。

被动句的谓语以“~と言われている"、“~と見られている"、“~とされている”、“~と伝えられている”等形式结句时,多出现在新闻报导、广播和一些科技文章中,多是表示人们的看法或者传闻,被动的意义虚化,成为固定的句型。

- 日中貿易はこれから更に拡大すると見られている。/看来日中贸易今后将进一步扩大。

- 戦開は空港附近で展開されたと伝えられている。 /据传战斗已在机场附近打响。

使动助动词せる/させる、しめる

使动助动词(使役の助動詞)“せる/させる、しめる”接在动词未然形后构成动词的使动态。现代日语中,主要使用“せる/させる”来表示使动; “しめる”主要出现在书面语色彩较浓的文章中,而且用法比较有限。

接续

“せる”接在五段动词未然形①后:“させる”接于一段动词、力变动词、サ变动词的未然形②后:“しめる”接在各类动词的未然形后,接续方法与“せる/させる”相同,此外,还可以接在动词“ある”的未然形“あら”后,文语助动词“たり”、“なり”的未然形“たら”、“なら”后。

サ变动词的使动态会发生约音:

せさせる — させる 発展せさせる — 発展させる

意义

表示使动,即强制、支使别人做某种动作、行为,或容许、听任别人做某事

A 强制、支使别人做某事

- 父がぼくに手紙を書かせた。/父亲叫我写信。

- 学生に一度にたくさんの単語を覚えさせるのは無理だ。/一下子让学生记住很多单词,难以做到。

B 表示容许、放任、间接的责任

- 子供を好きなだけ遊ばせた。/孩子爱怎么玩就让他怎么玩。

- 留学したいと言うので、試験をうけさせた。/因为说想留学,便让他参加了考试。

- 彼女はちょっとした不注意で子供を死なせた。/由于她一时疏忽,造成了孩子的死亡。

C 主语是人以外的东西,构成原因,通过使动表示引出某种结果

- わたしたちの訪問は彼を喜ばせた。/我们的访问让他感到高兴。

- そのけがが彼に野球をやめさせた。/这伤使他结束了棒球生涯。

使动与被动连用,表示被迫或引发的行为

A 表示被迫的行为

- 寄付金を出させられる。/不得不捐款。

- 子供の頃、よく読書感想文を書かせられた。 /儿时常被要求写读书感想。

- その日はあまりお酒を飲みたくなかったのだが、上役につき合わされて飲まされた。/那天我本不太想喝酒,但为勉强应付上司不得不喝。

B 表示引发行为

- 彼の好意に、まったく感激させられた。/对他的好意我实在感动极了。

- あの報告を聞いて、ぼくはすっかり考えさせられてしまった。/听了那个报告我不由得陷入了深思。

活用及各活用形的用法

活用

“せる/させる”属于下一段动词活用形。

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| せる | せ | せ | せる | せる | せれ | せろ せよ |

| させる | させ | させ | させる | させる | させれ | させろ させよ |

| しめる | しめ | しめ | しめる | しめる | しめれ | しめろ しめよ |

各活用形的用法

A せる

- 未成年にはお酒を飲ませないで下さい。/不要让未成年人喝酒。(未然形)

- 風邪のため太郎に一日学校を休ませた。/因为感冒,让太郎休息了一天没去上学。(连用形)

- 食事の後、子どもに食器を運ばせる。/吃完饭后,让孩子收拾餐具。(終止形)

- 夫が休んで妻を働かせるとは日本では考えられない。/丈夫不工作而让妻子工作,这在日本无法想象。(终止形)

- 難しい仕事は人にやらせるよりも、自分がやるほうがいい。/难干的工作与其让别人干还不如自己干好。(连体形)

- 私に書かせればトップ賞だったに違いない。/如果让我写的话,肯定能得头等奖。(假定形)

- おれにも一言言わせろ。/也让我说一句。(命令形)

B させる

- ごみを誰かに捨てさせよう。/让人把垃圾倒掉吧。(未然形)

- 実験に使う材料を家から持ってこさせた。/让他们从家里拿来了实验用的材料。(连用形)

- ボールをできるだけ遠くへ投げさせる。/尽可能让他把球扔到远处。(终止形)

- ダム建設をやめさせるべきだ。/应该让他们停止建设水坝。(终止形)

- 金融不安が、日本の経済状態を悪化させる原因となっている。/金融状况不稳定成为使日本经济恶化的原因。(连体形)

- 彼に調べさせれば、すぐ分かる。/如果让他调査一下,马上就清楚了。(假定形)

- 本人をここに来させろ。/让本人到这儿来!(命令形)

C しめる

用“しめる”表示使动的用法,仅见于有文言色彩的惯用表达方式中。

- 聞く人を倦ましめない。/不使听者感到厌倦。(未然形)

- 何が大学を大学たらしめているのか。/是什么使大学成其为大学呢?(连用形)

- 水は魚に泳ぐという行為を、大気は烏に飛ぶという行為を、地面は人間に歩くという行為を可能ならしめる。/水能够使鱼类游泳,大气能够使鸟类飞翔,地面能够使人类行走。(终止形)

- 判決を効力あらしめるための強制執行が機能していない。/使判决生效的强制执行机制没有发挥作用。(连体形)

- 速やかに人々に知らしめよ。/望火速告诉众人。(命令形)

“させる”接ザ行的サ变动词如“信ずる”、“重んずる”、“感ずる”、“論ずる”等,一般不说“信ぜさせる”等,而说成“信じさせる”等。由此可见,这些动词已经演变为上一段活用。

信じさせる 重んじさせる 感じさせる

“せる/させる”的活用方式存在一定的不稳性。在“~させていただく”等句型中有时变为“~さしていただく"等。但是这种用法并不普遍,并带有一定的地域性。

- またあらためてうかがわさしていただきます。/改天我再拜访您。

- 私でよければ参加さしてください。/如果我可以的话,请让我参加。

近来,在“~させていただく”的句型中,五段动词的未然形后加上“させる”的所谓误用用法在年轻人中也时有所见,这就是所谓的“さ入れ言葉”。

- じっくり読まさせていただきます。/好好地拜读一下。

- 本当に今日は楽しい番組で、私も気持ちよくやらさせていただきまして、たいへん乗っておりました。 /今天的节目十分有趣,我也有幸商兴地参加了,而且非常尽兴。

自动词的使动态作谓语时,自动词使动态的使动对象的格有“を”格和“に”格两种,其意义也有所不同。除此之外,当句中有表示移动场所或离开场所而用有“を”时,为了避免连续出现“~を~を~”的状况,使动对象也用格助词“に”。

- 息子に大学を卒業させる。/让儿子大学毕业。

- 子供に歩道橋を渡らせる。/让小孩过过街天桥。

“しめる”一般用在演说、文章或习惯用法中,语感比较郑重、严肃。

- 事業を成功せしめるのは彼の努力であった。 /成就了事业是他努力的结果。

- 相手チームの戦意を失わしめるに十分な速攻の成果だった。/是为使对方队失去斗志而充分快攻的结果。

五段活用动词“ある”不能后接“せる”使用,但可以后续“しめる”,构成“あらしめる”,这是文语残留现象。其中的“あら”是文语动词“あり”的未然形。

- 効果あらしめる。/使有成效。

可能助动词れる/られる

可能助动词(可能の助動詞)“れる/られる”接在动词未然形后构成动词的可能态。

接续

与被动助动词“れる/られる”的接续方式相同,即:“れる”接于五段动词未然形①后,“られる”接于一段动词、力变动词、サ变动词的未然形②后。同样,サ变动词会发生约音现象。

せられる — される 変更せられる — 変更される

意义

表示能力

表示人先天具有的,或通过学习、练习获得的体力、技术、技巧等方面的某种能力。

- 子どもには、こんな重い扉が開けられない。/小孩子打不开这么重的门。

- 一日に新しい単語を20ぐらい覚えられます。 /一天能记住20个左右的新单词。

表示种种可能性

指客观条件允许而产生的可能性、动作对象所具有的属性所产生的可能性,以及动作对象所具有的能力、价值、效用所产生的可能性等。

- 国際電話は簡単にかけられるようになった。/打国际长途电话变得简单了。

- この店では珍しい果物が食べられる。/在那家店里可以吃到稀罕的水果。

- あの人だけは信じられる。 /只有他可以信赖。

- とても食べられるようなしなものではない。/这东西简直不能吃。

活用及各活用形的用法

活用

可能助动词“れる/られる”与被动助动词“れる/られる”一样,属于下一段动词型活用,但没有命令形。

各活用形的用法

A れる

现代日语中,很少使用五段动词的可能态形式。

- 愛がなければ、とても生きては行かれない。/没有爱,就活不下去。(未然形)

- うっかりこんなところへ来てしまって、いつ帰られるかも分からない。/一不小心来到这种地方,什么时候能回去都不知道。(终止形)

- 子供でも登られる山だ。/是座连小孩都能爬上去的山。(连体形)

B られる

- この本は面白くて読みはじめたらやめられない。/这本书非常有意思,一读起来就放不下来。(未然形)

- ぼくの家では、新鮮な魚と野菜がいつでも食べられます。/在我们家,随时可以吃到新鲜的鱼和蔬菜。(连用形)

- 人間は百二十五歳まで生きられるそうだ。 /据说人能活到 125岁。(终止形)

- 山田さんはやっと散歩に出られるようになったそうです。/听说山田好容易能出来散步了。(连体形)

- それだけ覚えられれば、十分だ。/能记住这些就足够了。(假定形)

五段动词的可能态与可能动词的关系:

由于五段动词有对应的可能动词形式,因此实际生活中五段动词的可能态目前已经很少使用了。 在较早的文献、或者书面语色彩浓厚的文体中可以看到五段动词可能态的用法,上文“れる”活用形用法的用例多出自早期的文学作品。

可能态的约音问题:

サ变动词未然形“せ”接“られる”,约音为“される”、但“される”既不常用,也不被看做独立的可能动词。与“する”相对应的表示可能的动词是“できる,复合サ变动词也同样可以用“词干+できる”的形式来表示可能。

- 学齢に達した児童はすべて入学できる。/学龄儿童都可以入学。

- 人は言葉だけでは信用できないとよく言われる。/人常说不能只信其言。

力变动词、一段动词的可能态,本应在未然形后接续助动词“られる”,但是也有像五段动词那样接续“れる”的用例,这种现象在音节较少的一段动词中比较常见。即所谓的“ラ抜き言葉”。

来る 一 来られる 一 来れる 見る 一 見られる 一 見れる

寝る 一 寝られる 一 寝れる 起きる 一 起きられる 一 起きれる

- これ、賞味期限切れているけど、食べれる?/这个已经过了保质期,还能吃吗?

这种变化作为语言现象有逐渐增加的趋势,但尚未得到规范语法的承认。

“~ことができる”与“~れる、~られる”一样、都可以表示可能或能力、意义基本相同,但是两者之间略有差别:

“~ことができる”多表示在外在条件制约下的可能性,表示客观原因形成的能力,而“れる/られる”多表示由于自身内在的原因而形成的能力或可能性。

- 原子はたいへん小さいので、顕微鏡でも見ることができない。 /因为原子太小,所以即使用显微镜也看不见。

- この汽船は、100人の客が乗せられる。 /这种轮船能载100 名乘客。

- 11 時になっても寝られない。/ 到了11点也睡不着。

可能态所表示的只是状态,不是动作,本身相当于一个状态动词,所以不能后接“ている"。 但是动词的持续体“~ている"可以变成可能态“~ていられる"、以表示这种持续体能否保持。

- 日曜日は、いつまでも寝ていられる。/星期天(一直)睡到什么时候都行。

自然发生助动词れる/られる

自然发生助动词(自発の助動詞)“れる/られる”接在动词的未然形后构成动词的自然发生态。

接续

“れる”接于五段动词未然形①后;“られる”接于一段动词、力变动词、サ变动词的未然形②后。大部分サ变动词会发生约音现象。

せられる 一 される 想像せられる 一 想像される

意义

动词未然形后接自然发生助动词“れる/られる”表示动作、作用等是不受人为的影响,自然而然发生的。

- 故郷の母の顔が思い出される。/不由得想起故乡的母亲的面容。

- 年月がたてば忘れられる。 /岁月过去自然也就淡忘了。

- 今後は徐々に人口が減少していくものと思われる。/我以为今后人口将逐渐减少。

活用及活用形的用法

活用

自然发生助动词“れる/られる”属于下一段动词型活用、但无命令形。未然形与假定形用法也很少见。

各活用形的用法

A れる

- 雪だるまといえば、故郷のことが懐かしく思い出されます。/说起雪人,就想起了故乡。(连用形)

- 一日も早い失業問題の解決が望まれる。/希望早一天解决失业问题。(终止形)

- これは彼の生前の一徹さがしのばれる作品だ。/这是一部令人追忆他生前执著品性的作品。(连体形)

B られる

- 僕には母のことが心配されてならない。/我不由得十分担心起母亲的事来。(连用形)

- 友の身の上が案ぜられる。/朋友之身世令人担忧。(终止形)

- 自然の移り変わりに季節を感じられることは、とても幸せかもしれない。/从自然的变化中体会到季节的变化也许是很幸福的。(连体形)

表示自然发生的助动词“れる/られる”主要接在表示心理活动及感觉的动词后。

为避免主观判断之嫌而委婉地表达主张时,常常采用自发态来表达,这在新闻报道、评论等文章中比较多见。

- 首相の総裁四選はほぼ確実と見られる。 /看来首相第4次当选总裁一事基本确定。

- 步みよりが期待される。/可望做出让步。

自然发生态无论在意义、结构上都与被动态、可能态有相似之处。 在一些句子义中,既可以看做自然发生,又可以看做被动或者可能。 例如:

- 桜にひかれる日本人の心/①被樱花所吸引的日本人的心。 ②为樱花所吸引的日本人的心。

- 町の中でも、ここだけはセミの声が聞かれる。 /①城中也只有这里可以听到蝉鸣。 ②城中也只有这里听得见蝉鸣。

接于各种活用词后表示时的助动词

过去、完了助动词(過去·完了の助動詞)“た”接于各种活用词后,主要用来构成过去时,表示动作、状态已经过去,或表示动作等已经完成。

接续

“た”接在用言连用形以及除了“ぬ”、“う/よう”、“まい”、“そうだ”(传闻)以外的助动词的连用形后。接在ア(ワ)、カ、ガ、タ、ナ、バ、マ、ラ行的五段动词连用形的音便形后(与ガ、ナ、バ、マ行的五段动词连接时, “た”浊化为“だ");接在形容词连用形②、形容动词连用形②后。

意义

接在各种活用词后,表示过去,有时带有回忆的色彩

- 私は去年の四月に日本へ来ました。/去年4月我来到了日本。

- 当時わたしはある出版社につとめていた。/当时我在一个出版社工作。

- 昨日は風がなくて、海は静かだった。/昨天没风,海上很平静。

- どうして宿題をやらなかったの。/为什么没做作业?

- 夏休みには旅行がしたかったが、忙しくてどこへも行けなかった。/暑假想去旅行,但是因为太忙哪儿也没去成。

- 若いころは、島まで30分で泳いだ。/年轻时,用30分钟就游到了岛上。

接在动态动词后,表示完了

- レポートはもう書き上げた。/报告已经写成了。

- 子供を生んだ女なら誰でも知っているはずだ。/凡是生过孩子的女人都应该知道这一点。

- やけどをした子は火を恐れる。/烫伤过的孩子怕火。

接在表示心理作用的动词后,表示当前的心理,带有感叹色彩

- こりゃ、おどろいた。/哇,吓我一跳。

- あなたに会えてよかった。/能见到你太好了。

表示确认、强调等

- 今度の会は木曜日でしたっけ?/下次的聚会是星期四吧?

- あなたはだれでした?/你是谁呀?

表示发现

- 財布はここにあった。/钱包在这儿哪。

- バスがきた、きた。/公共汽车来了,公共汽车来了!

表示轻微的命令

- さっさと歩いた、歩いた。/快点走!快点走!

活用及各活用形的用法

活用

“た”属于特殊活用

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| た | たろ | た | た | たら |

各活用形的用法

- 先週の試合はおもしろかったろう。/上周的比赛有趣吧。(未然形)

- 趙さんはもう東京についたろう。/小赵已抵达东京了吧。(未然形)

- 先生がゆっくり読んでくださったから、みなよくわかりました。/老师读得很慢,所以都听懂了。(终止形)

- あなたはあした休むんでしたね。/你是明天休息啊。(终止形)

- 母がきのう出した速達が、今朝ついた。/母亲昨天寄出的快件,今天早上就到了。(连体形)

- こんな山の中で、冷やしたビールが買えるとはおどろいた。/在这样的深山中能买到冰镇啤酒真叫人感到意外。(连体形)

- 値段が安かったら、買いましょう。/如果价钱便宜就买。(假定形)

- 田中君にあったら、よろしく伝えてください。/见到田中的话,请代我向他问好。(假定形)

过去、完了助动词“た”的意义、用法多样,主要是构成过去时,形成与非过去时的对立。“た”所表示的基本用法“过去”和“完了”是两个相互关联的概念,其中“过去”强调的是“时”,即表述说话时刻以前的事态,“完了”侧重于“体”,即表达某一事态已经实现或形成。

未然形后续“う”构成的“たろう”的用法比较少见,现在多使用“~ただろう”的形式。

- 私の秘密は、一体何人の人に知られただろう。/我的秘密究竟有多少人知道了呢?

连体形“た”体现了“た”的多种意义,除了表示“过去、完了”之外,还表示“存续”或“单纯状态”的意义。在下列句子中,连体形"た”的意义相当于“ている”或“てある”。

- めがねをかけた人。/带眼镜的人。(=ている)

- 異なった意見を述べた。/发表了不同意见。(=ている)

- 大きな皿に、焼いた魚が並べてある。/大盘子里放着煎好的鱼。(=てある)

- 赤く塗ったお盆が壁に飾られている。/涂成红色的盘子被装饰在墙上。(=てある)

某些动词后续“た”可构成类似连体词的词语。

- ああしたやり方/那种做法

- 政治に関した話/政治方面的话题

- 遅刻欠勤といった事例/迟到缺勤之类的事例

- れっきとした日本人/正儿八经(地地道道)的日本人

“たら”不但可以表示假定条件,还可以表示确定的事实。

- 読んだら、大変おもしろかった。/读了觉得很有趣。

- 探したら、すぐ見つかった。/一找马上就找到了。

事实上,“たら”的用法已经相当独立,现在一般倾向于把“たら”看作独立的接续助词。

“た”的假定形“たら”后接接续助词“ば”的用法也是有的,但非常少见。

- 行けど言うから行ってみたらば、誰もいなかった。/说让去看就去了,可谁也不在。

构成郑重语、尊敬语的助动词

本节中的助动词都与敬语有关,包括两类:一类是构成郑重语的助动词,即接于动词及动词型助动词后的敬体助动词“ます”,接于形容词及形容词型助动词后的敬体助动词“です”和顶替“だ、である”的敬体助动词“です”;另一类是构成尊敬语的助动词,即接于动词后构成尊敬动词的“れる/られる”。

动词后续“ます”以及体言等后续“です”结句的文体,叫做“です·ます体”,也叫“敬体”。与之相对,体言等后续“だ”、“である”、用言等直接以终止形结句的文体叫做“だ·である体”,也叫“简体”。

接于动词及动词型助动词后的敬体助动词ます

敬体助动词(丁寧の助動詞)“ます”可以把动词、动词型助动词变为敬体。

接续

“ます”接在动词和动词型助动词“れる/られる”、“せる/させる”、“たがる”的连用形后面。

意义

敬语助动词“ます”用来表达说话者和作者的一种郑重的心情,表示对听者和读者的一种尊敬。从文体的角度看,郑重语构成敬体。“ます”广泛用于谈话中,也用于广播、电视、演讲以及信函和小说之中。

- 雨が降っています。/下着雨。

- その本はまだ読んでいません。/那本书还没看。

- 明日お伺いいたしましょう。/明天去拜访您吧。

- 買いたいと思いましたが、高くて買えませんでした。/我想买,可是太贵了没买成。

- まだ時間もありますし、もうすこし研究してみましょう。 /还有时间,再稍微研究一下吧。

活用及各活用形的用法

活用

“ます”属于特殊活用。

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| ます | ませ ましょ | まし | ます | ます | ますれ | ませ まし |

各活用形的用法

- 暗くて何も見えませんでした。/很黑,什么也看不见。(未然形)

- 当日はわたしも参りましょう。/那一天我也去吧。(未然形)

- みんなもう帰りました。/大家都已经回去了。(连用形)

- 九時に集合しまして、すぐ出発いたします。/9点集合,然后立刻出发。(连用形)

- その果物は皮ごと食べられます。/那个水果可以带皮吃。(终止形)

- 朝早く行きますから、あなたもおいでください。/一早就走,你也去吧。(终止形)

- あなたとはもうこれでお目にかかれますまい。/恐怕从此再也见不到您了。(终止形)

- 出発しますときにはお知らせいたします。/出发的时候我再通知您。(连体形)

- あそこに見えますのが郵便局です。/那儿看到的就是邮局。(连体形)

- 私が致しますのでおかまいなく。/我来办,您就別客气了。(连体形)

- 大雨が降っていますのに、外出しました。/下着大雨却出去了。(连体形)

- 来年になりますれば時間的にも多少余裕ができますものと期待しております。/希望到了明年在时间方面能多少有些宽裕。(假定形)

- いらっしゃいませ。/欢迎光临。(命令形)

- おはやくおかえりなさいませ。/请您早回吧。(命令形)

- お体にお気をつけくださいませ。/请注意身体。(命令形)

“ます”主要用于句末。当句中接续助词为“から"、“が"、“けれども”时,其前的从句使用“ます”也还自然。如使用“ましたら、ますので”等则使人感到特别郑重。

“ます”的未然形“ませ”只用于后续否定助动词“ぬ(ん)",也就是现代日语中常用的“~ません”。

“ます”的未然形“ましょ"后续推测助动词"う",用于第一人称时,表示白己的决心,更多地用于建议第二人称与说话人一起做某事。原则上说也可以表示推测,但实际生活中使用得较少。

- ? 午後から雨が降りましょう。/下午恐怕要下雨。

- 午後から雨が降るでしょう。/下午恐怕要下雨。

- 日本企業が成長機会を求めて海外進出していくのは、不可避的な流れと言えましょう。/可以说,日本企业为了寻求发展机会而到拓展到海外,是不可避免的潮流。

- 統一性が没個性を生み出していると言えるでしょう。 /可以说是统一性造成了缺乏个性。

相对而言、“降る”这样的动态动词已经基本上不使用“~ましょう”表示推测,而改用"~でしょう”的形式来表示推测: "言える”这样的状态动词还可以用“~ましょう”的形式表示推测。当然,比起“~でしょう”来,“~ましょう”的书面语色彩较浓。

连体形“ます”使用得比较有限,一般多用于后续接续助词“ので”、“のに”的场合。后续体言、助动词时,则显得格外郑重。

- こういう例でおわかりになりますように、……/由此例可知,......

假定形“ますれ”是比较生硬的说法,口语中很少使用,表示假定条件等时、常用“~ましたら”的形式。

- 明日雨が降りましたら運動会は延期になるでしょう。 /如果明天下雨的话,运动会就延期吧。

命令形“ませ”是比“まし”更标准的说法。命令形一般也较少用,多接于“いらっしゃる、おっしゃる、くださる、なさる、遊ばす、召す”等敬语动词之后、几乎不接一般动词。

接于形容词及形容词型助动词后的敬体助动词です

敬体助动词“です”(丁寧の助動詞)仅接在形容词、形容词型助动词后,它与断定助动词不同,并不增加语法意义,只是使形容词变为郑重语的一个手段。

接续

敬体助动词“です”接在形容词、补助形容词“ない”及形容词型助动词“たい”、“らしい”的终止形以及上述词语加过去助动词“た”的终止形后。

意义

敬体助动词“です”用来表示说话者和作者对听话者和读者的一种尊敬。从文体的角度看只是为了表示郑重,构成敬体。

- ガラスは熱に強いです。/玻璃耐熱。

- おもしろい本が読みたいです。/我想看有趣的书。

- 日本人はよほど騒音を嫌う国民らしいです。/看来日本人是十分讨厌噪音的。

活用及各活用形的用法

活用

敬体助动词“です”属于特殊活用,且活用形不全,一般只使用其未然形和终止形。

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| です | でしょ | (でし) | です | (です) |

各活用形的用法

- 冷やして食べるともっとおいしいでしょう。 /冰镇一下吃可能更好吃吧。 (未然形)。

- この新しい靴をはいたら足の指が痛いです。/穿上这双新鞋脚指头疼。(终止形)

- 発想は素晴らしいですが、理論をどう組み立てていくかがむずかしい問題でしょうね。/想法很不错,可是如何建立起理论体系来却是个难题。(终止形)

- やっぱり「人生の教師である」という言い方がすわりがいいですね。/还是“人生的老师”这个说法更妥当。(终止形)

以前“です”不直接接在形容词后,而是形容词后续“の”再接“です”。 如“寒いのです”。 但当“です”后续有语气助词“か、よ、ね"、等时,可以将“の”省略掉,如“寒いですか”。 1952 年4 月,日本国语审议会承认了以形容词直接接“です”。 来结句的形式为标准说法。 即形容词的结句形式,包括肯定、否定、过去等,如下表所示:

肯定 否定 非过去 寒いです 寒くないです 过去 寒かったです 寒くなかったです

绝大多数语法参考书上都把形容词后面的"です”与体言后面的“です”看作同一助动词,这里将两者区别开来、作为两个不同的助动词。 其理由有三:

(1)接续方法不同。

(2)语法意义不同。接在体言等后的“です”具有断定意义、具有陈述作用、缺之则句子不完整;接在形容词后的“です”不具有断定意义,也没有陈述作用只是增添郑重语气,构成敬体,不用它句子仍然完整。

(3)活用方式略有不同。体言后的“です”的连用形“でし”很常用,可后续过去助动词“た”表示过去、如“湖でした”;形容词后的“です”连用形的用法几乎没有,如表示过去,是在简体过去式后加“です”,说“面白かったです",而不说“面白いでした"。

“です”作为“だ、である”的郑重说法,在接续、意义、用法上与“だ”基本一致,只是文体上增添郑重语气。 “である”的郑重说法还可以使用“であります”,一般用于讲演等场合。

阪田雪子在《日本语教育事典》中指出:"です”主要用于句末。 如果在分句中使用,一般当接续助词为“から”、“が”、“けれども”时使用比较自然。 句中使用“ですのに”、“でしたら”等感觉过于郑重。

“です”不能接于助动词“ます”之后,但其过去式“でした”可以接在“ます”的否定形式“ません"后,构成动词的敬体过去否定式。这时“でした"并没有断定的意义,仅仅起文体作用。

- 昨日は掃除しませんでした。/昨天没有打扫。

顶替“だ、である”的敬体断定助动词です

与形容词后的单纯敬体助动词不同,顶替“だ、である”的敬体断定助动词“です”(丁寧断定の助動詞),除增加郑重语气外,本身还具有判断的语法意义。

接续

敬体断定助动词“です”接在体言、一部分副词和助词“の"、“から”、“まで”、“だけ”、“ぐらい”、“ばかり”、“など”等的后面。

意义

表示对事物或状态的判断、肯定的一种郑重的说法

- 彼は医者の息子です。/他是医生的儿子。

- 音楽は魔法のようなものです。/音乐就像魔术一样。

- 生命力とはなんでしょうか。/生命力是什么?

- この仕事はもうちょっとです。/这个工作还有一点就干完了。

- 嬉しくてしばらくは話もできないくらいです。/高兴得竟半天说不出话来。

- ただ何事も言えなかったのです。/只是什么也没说出来。

代替上文提到的或可以想见的其他词语

- 「中間発表はいつ行われますか。」「来週火曜日です。」/“中期报告什么时候进行?”“下周二。”(=来週火曜日に行われます)

- 「山田さんは今日来なかったんですか。」「もう大阪ですよ。」/“山田今天没来吗? ” “他已经去大阪了。”(=もう大阪に行っていますよ)

- 花は桜です。/要说花,还得数樱花。(=花は桜がいちばんいいです)

以“お(ご)~です”的形式构成动词的尊敬语

- 奥様はどちらへお出かけですか。/夫人您去哪里?

- わたくしの先生の山田先生をご存じですか。/您认识我的老师山田先生吗?

活用及各活用形的用法

活用

“です”属于特殊活用

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| です | でしょ | でし | です | (です) |

各活用形的用法

- 王さんは、スポーツマンでしょう。/小王是运动员吧。(未然形)

- 昨日は一日中大雨でした。/昨天下了一整天的大雨。(连用形)

- あの人が山田さんで、その隣が鈴木さんですよ。/那位就是山田先生,他旁边那位是铃木先生。(终止形)

- 初めてですけど、うまくできました。/虽然是第一次,可是做得很好。(终止形)

- 女に泣かれるのは、これが最初ですので、驚きました。/头一回碰见女人哭,我有点惊慌失措。(连体形)

敬语助动词れる/られる

敬语助动词(尊敬の助動詞)“れる/られる”接在动词后构成尊敬动词。

接续

“れる”接于五段动词未然形①后,"られる”接于一段动词、力变动词未然形、サ变动词未然形②后。

意义

对话题中所提到的人物的动作表示尊敬。

- 先生は連休にどこかへ行かれましたか。 /老师,您在连休的几天里去什么地方了吗?

- ご両親の言われることは、まちがいはないと思います。/我认为,你父母说的不会错。

活用及各活用形的用法

活用

敬语助动词“れる/られる”属于下一段动词型活用,但是没有命令形。

各活用形的用法

A れる

- 主任はまだ帰られないそうです。/听说主任还不回去。(未然形)

- 先日ご両親のところへ引っ越されたそうです。/听说前几天搬回父母家去了。(连用形)

- 王先生は歴史を教えておられるそうです。/据说王老师在教历史。(终止形)

- 先生の言われるところは、ためになるからしっかり覚えなさい。/老师所说的,都很有用,请记好。(连体形)

- 状況を把握するには、本人が行かれればいいと思います。/要想掌握情况,还是本人亲自去好。(假定形)

B られる

- 昨晩、田中先生が来られなかった。/昨晩田中老师没来。(未然形)

- 選挙結果について、みなさんはどう考えられますか。/对选举结果,大家是怎么想的?(连用形)

- 良い作品かどうかは読者が判断されるでしょう。/是不是一部好作品,读者自会判断。(终止形)

- 朝早く起きられる方にはこの番組をおすすめします。/我向早上早起的人士推荐这个节目。(连体形)

- 一日も早くご健康を回復されれば、みんなの幸せですが。/您早日康复就是大家的幸福。(假定形)

后续“れる/られる”表示尊敬的形式,较之其他敬语形式多见于公文、论文、新闻报道等文章中。

动词“いる(居る)”的尊他形式,不能通过后续敬语助动词“られる”来实现,而是要通过同义词“おる”后续敬语助动词“れる”,即“おられる”来表示。 也可以使用尊敬动词“いらっしゃる"。

- 奥さまはこのごろこの電車に乗っていらっしゃいます。/夫人近来乘坐这路电车。

作为补助动词的“いる”也是如此。

- そのことなら、田中先生が知っておられます。/那件事,田中老师知道。

动词加上“れる/られる"后再后续“ている"时,所表达的不是尊敬,而是被动。 例如:

- 中国の成語は、日常会話の中でよく使われています。/中国的成语,常在日常会话当中使用。

“~ている”中的“いる”加上“られる”所形成的"~ていられる”既不表示尊他,也不表示被动,而是表示可能。

- 日曜日なら、いつまでも寝ていられる。 /若是星期天、那么睡到什么时候都行。

“れる/られる”除表示尊敬外,还可以表示被动、可能、自然发生。一般在上下文中它们的区别比较容易判断,而有时也有可能有歧义。

- 王さんは来られますか。/①王先生来吗?(尊敬) ②老王能来吗?(可能)

- そんなに言われると、私も北京へ行ってみたくなりました。/①您这么一说、我 也想去北京了。(尊敬) ②听你这么一说,我也想去北京了。(被动)

为避免误解,表示尊敬时可使用相应的尊敬动词,如“来る”说成“いらっしゃる”或“おいでになる",“言う”说成“おっしゃる"等。还可根据句中人物后的格助词来判断。

- 王さんが……言われる。/(尊敬)

- 王さんに……言われる。/(被动)

接在无活用词语后使之具有陈述作用的助动词

断定助动词(断定の助動詞)“だ”、“である”表示断定性判断。

接续

“だ”、“である”接在体言、相当于体言的词语、部分副词、部分助词后。

意义

表示对事物或状态的断定、判断

- これが、彼の終生の信条である。/这是他一生的信条。

- そろそろ出発の時間だ。車内に入ろう。/马上就到出发时间了,上车吧!

- クジラは魚ではない。/鲸不是鱼。

- すぐみんなに知らせるべきであった。/应该立刻通知大家的。

- 何とかごまかそうとするのがまちがいなのだ。/想方设法蒙混过关是不对的。

- いまさら弁解する必要はないのである。/到了现在也用不着辩解了。

代替上文提到的或可以想见的其他词语

- 「私はてんぷらにします。」「ぼくはうなぎだ。」/“我要油炸虾。”“我要鰻鱼。”(=ぼくはうなぎにする)

- 「山田さんは早稲田に合格した。林さんは。」「彼女は慶応だ。」/“山田考上了早稻田,小林呢?”“她考上了庆应。”(=彼女は慶応に合格した)

- 野球はやっぱり甲子園だ。/棒球还得是甲子园。(=野球はやっぱり甲子園でやるのが一番すばらしい)

活用及各活用形的用法

活用

“だ”属于形容动词型活用,“である”属于五段动词型活用。

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| だ | だろ | で だっ | だ | な | なら | |

| である | であろ | であり であっ | である | である | であれ | であれ |

各活用形的用法

A だ

- それは梅の花だろう。/那是梅花吧。(未然形)

- 姉は医者で、妹は大学生だ。/姐姐是医生,妹妹是大学生。(连用形)

- これは私の本ではない。/这不是我的书。(连用形)

- わたしが北京へ行ったのは去年の秋のころだった。/我去北京是去年秋天的事。(连用形)

- 子供ばかりだとバカにされる。/如果光是孩子,会受欺负的。(终止形)

- こんなことをしたのははじめてだよ。/干这种事可是头一次呀!(终止形)

- あしたは試験なので、授業はない。/因为明天考试,所以没课。(连体形)

- 日曜日なら暇だ。/如果是星期天的话我有时间。(假定形)(一般在“なら”后不再需要加接续助词“ば”)

B である

- 破傷風は、果たして破傷風菌そのものの直接の作用によって起こる病気なのであろうか。/破伤风果真是由破伤风菌直接作用而引起的病吗? (未然形)

- 本籍は北京であり、住まいは西安である。/原籍是北京,家住在西安。(连用形)

- 11月16日のことであった。/那是11月16日的事了。(连用形)

- 観光は九州にとって重要な産業である。/旅游对九州来说是重要的产业。(终止形)

- 管理職である人々は、組合に加入できない。/公司的管理人员不能参加工会。(连体形)

- 判断力も決断力も弱い人であれば、何をやってもよくやれないであろう。/缺乏判断力和决断力的人,干什么事情都干不好。(假定形)

- ニンジンであれ、ホウレンソウであれ食べる。/胡萝卜也好,菠菜也好,都吃。(命令形)

有些学者不认为“である”是一个助动词。他们认为“である”是助动词“だ”的连用形“で”加上动词“ある”而来。时枝诚记认为“ある”是“指定の助動詞”,“である”是助动词“だ”和助动词“ある”相结合而成的。

使用“だ”的文体被称作“だ体”或“だ調”,使用"である”的文体被称作“である体”或“である調”。“だ体”和“である体”被合称为“简体(常体)”、“だ体”是“口頭語的な文体”,“である体”是“文章語的な文体”。

"ぼくはうなぎだ”这一类型的句子说明,在实际使用上,"Aが(は)Bだ”的句子并不完全意味着“A=B"。

时枝诚记认为“だろう”在接续上不同于“だ”,它可接在动词、形容词、某些助动词后,因此不能简单地将其视为“助动词だ的未然形だろ+助动词う”,而应将其视为一个独立的助动词。 目前持这种看法的学者较多。

连体形"な”不能直接修饰体言,它后面只能接形式名词"の"或接续助词"ので"、"のに”等。

- 彼女はまだ子供なのだ。/她还是个孩子。

- 日曜日なので、道がすいている。/因为是星期天,所以路上车辆行人很少。

- 吹雪なのに出かけていった。/外面是暴风雪,却出去了。

表示各种陈述方式的助动词

助动词除可以从时、态等方面对用言予以补充外,许多主要是起表示各种陈述方式的作用。 表示陈述方式的助动词有:

たい たがる ない ぬ(ん) よう まい

そうだ(样态) ようだ みたいだ らしい そうだ(传闻)

随着“モダリティ”研究的深入,近来普遍认为,助动词的最典型的功能就是表示说话人在叙述、表达事实时所持的态度。 也就是说,表示陈述方式的助动词才是日语中最典型的助动词,尤其是那些经常出现在句末的助动词,如“だろう”、“らしい”、“ようだ”、“そうだ”等。

表示愿望的愿望助动词たい、たがる

愿望助动词(希望の助動詞)“たい、たがる”表示愿望、希望。

接续

“たい、たがる”接在动词、助动词“れる/られる”、“せる/させる”的连用形后。

意义

“たい”表示说话人内心的愿望、希望,通常用于第一人称;“たがる”表示显露于言形的愿望、希望,多用于第三人称。

- つめたいビールが飲みたいなあ。/想喝冰啤酒啊!

- 高校に行きたくても行けない人もいるのだ。 /也有的人想上高中而上不成。

- 熱があるのに遊びに出たがってしようがない。/发着焼还想出去玩,真没办法。

- 代表に選ばれたいなら優勝しなくてはだめだ。/要想被选为代表,非取得冠军不行。

- 母がピアノを習わせたがったのですが。/是妈妈想让我学钢琴的。

活用及各活用形的用法

活用

“たい”属于形容词型活用,“たがる”属于五段动词型活用。

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| たい | たかろ | たく たかっ | たい | たい | たけれ | |

| たがる | たがら たがろ | たがり たがっ | たがる | たがる | たがれ |

各活用形的用法

A たい

- はやく帰りたかろう。/想早点回去吧。(未然形)

- 母に早く会いたくてしようがない。/很想早日见到母亲。(连用形)

- 食べたくなかったら、無理に食べなくていいよ。/不想吃的话,不要勉强吃。(连用形)

- わたしもあの映画を見たかった。/我也想看那部电影。(连用形)

- どうせ買うなら長持ちするものを買いたいね。/反正终归要买,就想买个用得久的。(终止形)

- 買いたい品が手に入らない。/想买的东西买不到。(连体形)

- 使いたければ、いつでもどうぞ。/什么时候想用,你就用吧。(假定形)

B たがる

- 映画を見に行きたがらぬ子も、たまにいる。/偶尔也有不愿意去看电影的孩子。(未然形)

- おもちゃを買いたがり、親を困らせた。/非要买玩具,让父母很为难。(连用形)

- 若いころは医者になりたがっていた。/年轻时想当医生。(连用形)

- この子はすぐにいたずらをしたがる。/这孩子动不动就想恶作剧。(终止形)

- 子供は甘い物を食べたがるものだ。/小孩子总是愛吃甜食的。(连体形)

- ひどく帰りたがれば、帰してやるほうがいい。/他如果特別想回去的话、还ば是让他回去的好。(假定形)

“たがる”的未然形“たがろ”基本不用,如“子供たちはこんどの映画を見たがろう”的句子,一般都用“~たがるだろう”、假定形“たがれ”也不常用,表示假定条件时,通常使用“~たがるなら"。

表示否定的助动词ない和ぬ(ん)

否定助动词(否定の助動詞)“ない”、“ぬ(ん)”表示否定。

接续

“ない”和“ぬ(ん)”接于动词(五段动词“ある”除外)、动词型活用助动词的未然形后;“ない”接于サ变动词的未然形“し”后;“ぬ”接于サ变动词未然形“せ”后;“ぬ”还可接于助动词“ます”的未然形“ませ”后。

意义

表示对动作、作用、状态、属性的否定。

- 今日は誰も来ない。/今天谁也不来。

- わたしはなにも知らぬ(ん)。/我一无所知。

- 押して開かなければ、引いてごらん。/要是推不开的话,试着拉拉看。

- 法を無視することは許されぬ。/无视法律不可原谅。

- 先生のご恩を忘れたりはいたしません。/老师您的恩情,我決不忘记。

活用及各活用形的用法

活用

否定助动词“ない”属于形容词型活用;“ぬ”属于特殊型活用,而且词形变化不完全。

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| ない | なかろ | なく なかっ | ない | ない | なけれ | |

| ぬ | ず | ぬ(ん) | ぬ(ん) | ね |

各活用形的用法

A ない

- 寮には誰もいなかろう。/宿舍里一个人也没有吧。(未然形)

- 明日行けなくて残念だ。/明天不能去很遗憾。(连用形)

- 学校を休んでばかりいると、だんだん講義がわからなくなりますよ。/老是不去上课,渐渐地课就听不懂了呀。(连用形)

- もし雨が降らなかったら、遊びに行きましょう。/如果不下雨的话、咱们就去玩吧。(连用形)

- 君も手伝ってくれないか。/你能不能也帮帮我?(终止形)

- 信じられない力です。/这是一种难以置信的力量。(连体形)

- 雨も降っていないのに傘をさす人がいる。/没下雨有人却打着伞。(连体形)

- 早く来られなければ間に合わない。/不能早点来的话就来不及了。(假定形)

- 金もいらなければ、名もいらぬ。/既不为利又不为名。(假定形)

B ぬ

- 文句を言わず、さっさと仕事をしろ。/别发牢骚,赶快干活。(连用形)

- あの人は雨が降っているのに傘もささずに歩いている。/下着雨,他却不打伞在雨中走。(连用形)

- 金もいらなければ、名もいらぬ。/既不为利又不为名。(终止形)

- 私にはとてもできません。/我实在干不了。(终止形)

- ちょっと見ぬ間に、すっかり大きくなった。/几天不见就长这么大了。(连体形)

- わたしがあいさつをしたのに、彼は知らん顔をして行ってしまいました。/我打了招呼,而他却装作不认识的样子走开了。(连体形)

- 君にわからんはずはない。/你不会不知道。(连体形)

- 私が自分でやらねばなるまい。/恐怕得我自己干了。(假定形)

存在动词“ある”没有未然形的用法,它的否定形式使用形容词“ない”,作为文语残留,有“文语动词あり未然形あら+ぬ”的用法,但不普遍。

- あらぬ疑いを受けた。/受到了莫须有的怀疑。

接在形容词、形容动词后表示否定的“ない”不是助动词,而是补助形容词。助动词“ない”与补助形容词"ない”的区别如下:

(1)助动词“ない”接在活用词的未然形后,补助形容词接在活用词的连用形后。

(2)在活用词与“ない”之间可插入提示助词“は、も”等的是补助形容词,不能插入的是助动词。

(3)助动词“ない”可以用“ぬ”替换,补助形容词“ない”不能用“ぬ”替换。

助动词“ぬ”后接“で”、“でも”时使用“ん”的形式。

- 無理なことを言わんでくれ。/不要说办不到的事。

- 急いで行かんでもいい。/不用急着去。

用“ない”、“ぬ”构成的惯用型数量较多。

(1)"~てはならない”、“~てはいけない”、“~てはならぬ”、“~てはいかん”等表示禁止。

- 子供は見てはならない(てはならぬ)。/孩子不许看。

- 夜ふかしをしてはいけない(てはいかん)。/不许熬夜。

(2)“なければならない”、“なくてはいけない”、“ないといけない”、“ねばならぬ”、“なくてはいかん”等表示必须、必要、义务。

- 9時までには帰宅しなければならない(ねばならぬ)。/9点之前必须回家。

- 法を守らなくてはいけない(てはいかん)。/必须遵守法律。

(3)“なくてもいい”、“ないでいい”表示容许、许可。

- 言いたくないことは言わなくてもいい。 /不愿说的事可以不说。

- 君はむりに参加しないでいい。/你不用勉强参加。

表示推测、意志等的推测助动词う/よう

推测助动词(推量の助動詞)“う/よう”表示推测、意志。

接续

“う”接在五段动词、形容词、形容动词及助动词“たい”、“ない”、“だ”、“です”、“ます”、“た”等的未然形后; “よう”接在上一段、下一段、力变动词未然形,サ变动词未然形“し”及助动词“せる/させる”、“れる/られる”的未然形后。

意义

表示推测

- さぞや痛かろうと思う。/我想那大概很痛吧!

- この点に誤りがあるのではなかろうか。 /在这一点上是不是有错误呢?

- このことは次のようにも考えられよう。/这件事情也可以作如下考虑吧。

- 私が聞かれたとしても、同じように答えたろうと思う。 /假如人家问我,我可能也会做同样的回答吧!

表示意志、决心

- 夕方までに宿題をやってしまおう。/傍晩前要把作业做完。

- 明日は朝が早いから、今夜は早く寝ようと思う。/因为明天要早起,今晩我想要早点睡。

- 彼は一度は大学進学をあきらめようと思ったそうだ。/据说他一度断了上大学的念头。

- いくら注意してもやめようとしない。/再怎么提醒,也不肯罢手。

表示劝诱、邀请、提议、号召

- さあ、みんなで一緒に行こう。/嗨,大家一起去吧。

- もう一度よく考えてみよう。/(咱们)再好好想一想吧。

- 電車に乗ったら、お年寄りに席を譲りましょう。/乘车时请给老年人让座。

用“~う(よう)とする”的形式表示即将发生或即将出现的某种事态、情况

- バスに乗ろうとして、財布のないのに気が付いた。 /正要上公共汽车时,发现没带钱包。

- 花はいっせいに開こうとする気配である。/鲜花正要一齐开放。

活用及各活用形的用法

“う/よう”的活用属于无变化型活用

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| う よう | う よう | う よう |

各活用形的用法

A う

- どうだい、そろそろ帰ろうか。/怎么样,这就回去吧!(终止形)

- これから大いに頑張ろうじゃないか。/今后可要加油干呀!(终止形)

- かれがどこにいるかわたしが知ろうはずがない。/他在哪儿我可不知道。(连体形)

- 上手だなどと言おうものなら、何曲でも歌う。/一夸唱得好,他就唱个没完。(连体形)

B よう

- あしたはすこし早めに出かけさせよう。/明天让(他)稍微早点出去。(终止形)

- あの筆不精から手紙が来ようわけがない。/那么懒于动笔的人不可能来信。(连体形)

现代日语中,要表示说话人对于客观事实的推测,一般已经很少使用动词未然形接续“う/よう”的形式,只有少数情况下使用。

“う/よう”在表示意志、决心时,有人称限制。 直接用在句末,表示说话人当时的意志;用“~うくよう》と思う”、“~う(よう)と考える”等可表示第二人称、第三人称的意志(作谓语时,通常要采取“~う(よう)と思っている”的形式),或者将第一人称抱有的意志加以客观描述。

- 今日こそ両親に手紙を書こう。/今天可要给父母写信。(第一人称说话时的意志)

- よろしい。私が引き受けましょう。/好!由我来干吧!(第一人称说话时的意志)

- それはだれにあげようと思って買ったのですか。/你买那个是想送给谁呀?(第二人称)

- 山田君は会社を辞めようと考えているらしい。/山田好像想着要辞职。(第三人称)

- 私はいくら苦しくても、最後までやり抜こうと決心した。/我决心再怎么艰苦,也要干到最后。(第一人称意志的客观化)

“う/よう”的连体形只能后接“もの"、“はず”、“わけ”等形式名词、且一般仅出现在一些惯用说法中。

- 海が荒れようものなら手紙も来ない島だ。/一旦海上起了风浪连信也寄不到的小岛。

- 一言わびてもよかろうところだ。/道一声歉不就没事了。

由“~う(よう)+接续助词が(と)~う(よう)+が(と) "构成的惯用型表示无条件、无例外。

- 風が吹こうが、雨が降ろうが、出かけます。/不管刮风还是下雨都要出去。

- 勝とうが負けようが、いい試合をしたい。/不管是胜还是负,都想赛好。

- 息けようと休もうと誰もしかりません。/不管是偷懒,还是不去,都没人批评。

表示否定推测、否定意志的否定推测助动词まい

否定推测助动词(否定推量の助動詞)“まい”表示否定推测、否定意志。

接续

“まい”接在五段动词、助动词“ます”、“たがる”的终止形后,接在一段动词、サ变动词、力变动词及助动词“れる/られる”、“せる/させる”的未然形后。

意义

表示否定的推测

- 彼は今日行きますまい。/他今天大概不去吧。

- 明日はたぶん雨は降るまい。/明天大概不会下雨吧。

- 問題は複雑だから、そんなに簡単には解決できまい。/问题复杂,不会那么容易解决吧。

- 試験はそれほど難しくあるまい。/考试不会多难吧。

表示否定的意志

- わたしはもう、あなたに何も言いますまい。/我不会再对你说什么了。

- 彼も今更親には頼るまいと覚悟を決めたようだ。/好像他也下定决心现在再也不能依靠父母了。

- 夫や息子を戦争に行かせまい。/决不让丈夫、儿子去参战。

活用及各活用形的用法

活用

“まい”属于无变化型助动词

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| まい | まい | まい |

各活用形的用法

- そんな重い荷物は子供にはとても持てまい。/那么重的行李,小孩子很难拿得动吧。(终止形)

- 学生の間に多少の不満は残るのではあるまいか。/在学生中间是不是多少有些不满情绪呢?(终止形)

- 行くまいものでもない。/不见得不去。(连体形)

上面所讲的接续被视为规范的连接,但不管是哪一类动词,均在其终止形后加“まい”的用法也很常见。カ变、サ变动词,除在未然形后可接“まい”外,还有以下接续法:“きまい”、“くるまい”、“すまい”、“するまい”。

行く → 行くまい

考えます → 考えますまい

見る → 見まい、見るまい

来る → 来るまい、こまい、きまい

する → するまい、しまい、すまい

“まい”不能直接接于形容词、形容动词后。 如要表示形容词、形容动词的否定推測,可以通过“~く(は)あるまい”、“~で(は)あるまい”的方式表达。

- もう4月だから、北海道もそれほど寒くはあるまい。/已经4月了,北海道也没那么冷了吧。

- ここは水不足ではあるまいし、水利施設をつくりさえすれば二期作を大いにひろめることができると思う。 /这儿并不缺水,我认为只要搞起水利设施,就可以大力推广种植两季作物。

“まい”的连体形的用法很有限,主要后续"こと"、“もの”等形式名词,出现在一些惯用说法中。

- あろうことかあるまいことか。/可能有的事,可能没有的事。

- 行くまいものでもない。/不见得不去。

由“まい”构成的惯用形“~う(よう)が(と)~まいが(と)"表示“不论情况如何”的意思。

- あなたが信じようが信じまいが、これは実際にあったことです。/不管你相信与否,这可确有其事。

- 他人が心配しようとすまいと、私に関係がない。/別人担心也好,不担心也好,都与我无关。

表示样态、推测等的样态助动词そうだ

样态助动词(様熊の助動詞)“そうだ”用来表示说话人推断某种事项有可能呈现某种状态。

接续

“そうだ”接在动词、助动词“れる/られる”、“せる/させる”、“たがる”的连用形后;接在形容词、形容动词、助动词“ない、たい”的词干后。接形容词“ない”、“よい”时要用“なさそうだ”、“よさそうだ”的形式。

意义

表示说话人根据事物表现出的样子、迹象,推测、判断某种情况即将出现或某事物很可能具有某种性质、状态。

表示通过对事物外表的观察,来对某种事项所呈现的状态做出判断

- このりんごはおいしそうだ。/这个苹果看起来很好吃。

- 田中君はあまり行く気がなさそうな返事をした。/田中回了信,似乎不太想去。

- 彼はいかにも健康そうに見えた。/他看上去的确好像很健康。

表示某种情况眼看就要发生

- もうすぐ夜があけそうだ。/天快要亮了。

- あっ、テーブルから花瓶が落ちそうだ。/哎呀,花瓶要从桌子上掉下来。

- 横波を受けて、ボートが転覆しそうになる。/受到波浪的冲击,小船就要翻了。

表示根据某些情况或经验等,做出主观上的推测

- この調子では今日は聴衆が3千人を超えそうだ。/看样子今天听众要超过3000人。

- 少し熱があるから、おふろには入らないほうがよさそうだ。 /有点儿发烧,看来还是不洗澡为好。

- どこの店でも売っていそうなのに、いざ探すとなかなか見つからない。/好像哪个商店都有卖的,然而一旦要找的时候却又很难找到。

活用及各活用形的用法

活用

“そうだ”属于形容动词型活用,“そうだ”的敬体是“そうです”。

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| そうだ | そうだろ | そうだっ そうで そうに | そうだ | そうな | そうなら | |

| そうです | そうでしょ | そうでし | そうです |

各活用形的用法

- どうだい、おいしそうだろう。/怎么样,看上去味道不错吧。(未然形)

- 日焼けしてみんな丈夫そうでしょう。/晒黑了大家显得都很健壮吧。(未然形)

- 旅行は延びそうだった。/旅行好像要延期了。(连用形)

- 気が弱そうで、頼りない。/好像很懦弱,靠不住。(连用形)

- 子供が食べたそうに見ている。/孩子眼馋地看着。(连用形)

- 花がいまにも咲きそうです。/花马上要开了。(终止形)

- 聞いたところでは、そんなに昔のことでもなさそうだ。/听起来,也不像很久以前的事情。(终止形)

- 彼は嬉しそうな顔つきをしている。/他脸上露出喜悦的神情。(连体形)

- その魚がよさそうなら、晩ご飯のおかずに少し買ってきなさいとお母さんが言った。/母亲说,要是那鱼看上去好的话,就买点儿,晚饭做菜吃。(假定形)

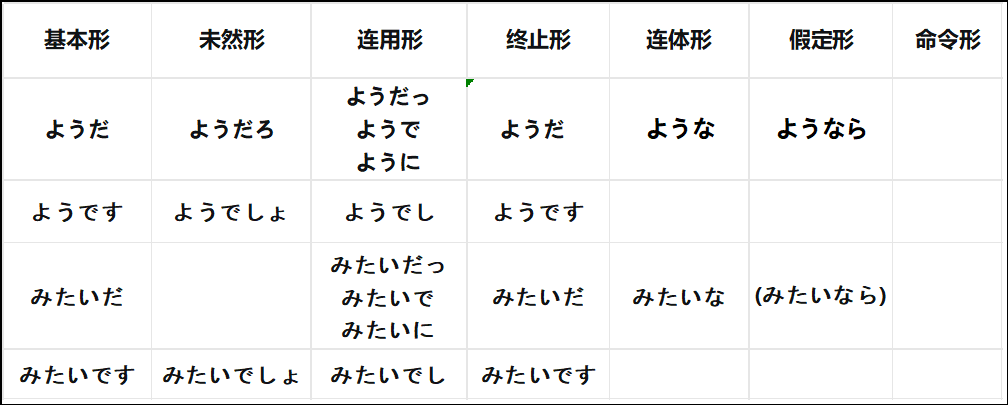

表示比喻等的比喻助动词ようだ、みたいだ

比喻助动词(比況の助動詞)“ようだ”、“みたいだ”用来表示说话人的比喻、示例以及根据某种情况进行的判断。

接续

“ようだ”接在用言、助动词“れる/られる”、“せる/させる”、“たい”、“たがる”、“ない”、“た”的连体形后,还可接在“体言+の”以及指示连体词之后。

“みたいだ”接在体言、形容动词词干,以及动词、形容词、助动词“れる/られる”、“せる/させる”、“たい”、“たがる”、“ない”、“た”的连体形之后。

意义

“ようだ”的意义

A 表示比喻

以某种事物或某种状态作比喻,形容另一事物。

- まるで夢のようだ。/宛如做梦。

- 満員電車の車内は、まるで蒸し風呂のような暑さだ。/挤满了人的电车里,热得简直像蒸笼似的。

- 彼は日本人のように上手に日本語を話す。/他的日语讲得像日本人一样好。

B 表示例示

提出一个事例,以概括其他。

- サッカーやラグビーのような激しい運動がすきだ。/我喜欢足球、橄榄球之类的剧烈运动。

- 大学生は数学、英語、コンピュータのようなものを習う。 /大学生学习数学、英语、电子计算机之类的课程。

- ここでは米のような農産物が取れる。/这里出产大米一类的农产品。

C 表示等同

提出某种事项,表示和其他等同。

- 今日はいつものように7時に会社へ行った。 /今天同往常一样7点钟去了公司。

- この点については、第1表に示したような結果が得られた。/关于这一点,得出了表 1 所示的结果。

- 国々によってことばが違うように、衣食住もその国の気候、風俗、習慣などによってそれぞれ違う。/国家不同而语言各异,与此相同,衣食住也因其国家的气候、风俗、习惯而各不相同。

D 表示委婉的断定

表示根据某种情况进行不确定的推测或委婉的断定。

- 図書室にはだれもいないようです。/图书室似乎一个人也没有。

- 今日は疲れていらっしゃるようですね。/今天您好像是累了啊。

- だいぶ熱いようですね。クーラーを入れましょうか。/好像很热呀、打开空调吧。

E 表示目的

以“~ように”的形式,表示行为的基准、目标、目的。这种用法可视为“~ようにするために”的省略形式。

- 風がよく通るように、窓を開けなさい。/把窗子打开通风。

- 事故が起こらないように交通規則をよく守らなければならない。/必须严守交通规则,以免发生交通事故。

- 更に具体的に研究できるように、詳細をお知らせください。/请告知详细内容,以便进一步具体研究。

F 表示愿望

以“~ように”的形式,表示愿望、请求、劝诱、要求以及委婉的命令。

- 一日も早く全快なさいますように、お祈りしております。/祝您早日康复。

- もっと大きな声で返事をするように。/请再大点声回答。

- 集合時間に遅れないように。/请不要误了集合时间。

“みたいだ”的意义

“みたいだ”的意义基本上与“ようだ”的A、B、D相同。口头语中使用较多。

- 明るくで昼みたいだ。 /亮如白昼。

- コーヒーみたいな刺激の強いものは、寝る前には飲まないほうがいい。/咖啡之类的刺激性强的饮料,睡觉前最好不要喝。

- 今年みたいに暑い夏は初めてだ。/像今年这么热的夏天还是第一次。

- あの人とても困っているみたいだ。/那个人像是很为难。

活用及各种活用形的用法

活用

“ようだ、“みたいだ”属于形容动词型活用,“ようだ”、“みたいだ”的敬体分别是“ようです”、“みたいです”。

各活用形的用法

A ようだ

- 景色は絵のようだろう。/风景如画吧。(未然形)

- 海は鏡のようで、波一つなかった。/海面如镜,没有一丝波浪。(连用形)

- 一度会ったことがあるようです。/似乎见过一次。(终止形)

- 最近は山田君もよく勉強しているみたいです。/最近山田好像也在努力学习。(终止形)

- 彼に投資するのは、お金をどぶにすてるようなものです。/给他投资就等于把钱白扔了一样。(连体形)

- どうしてもだめなようなら、早くあきらめなさい。/要是实在不行的话,那就早点死了心吧。(假定形)

B みたいだ

- ただみたいに安いですね。/便宜得像白给似的。(连用形)

- ロボットみたいで、自分の意見を言わない。/像个机器人、不发表自己的意见。(连用形)

- あそこの畑は野原みたいだ。/那边的田地好像原野一样。(終止形)

- あの人はおこっているみたいな顔をしている。/他好像一脸生气的样子。(连体形)

- このプールが海みたいならすばらしいな。如果这个游泳池像大海一样的话那就太好了。(假定形)

表示推测性判断的推测助动词らしい

推测助动词(推量の助動詞)"らしい"表示说话人以客观事实为依据来推测某种状况。

接续

“らしい”接在动词、形容词、以及助动词“れる/られる”、“せる/させる”、“ない”、“たい”、“た”、“ぬ”等的终止形后,还可以接在体言、形容动词词干、部分副词、助词之后。

意义

推测助动词“らしい”表示说话人根据有相当把握的客观情况,对某个事项做出估量、推测及委婉的断定。

- 夏休みは彼は北京へ行かないらしい。/暑假他好像不去北京。

- 噂によると、あの人は仕事をやめたいらしい。/传说他好像想辞职。

- 太郎は不合格らしい。/太郎似乎没及格。

- においでわかったのだが、包みの中味は食べ物らしかった。/从香味闻得出,包里的东西好像是食物。

活用及各种活用形的用法

活用

“らしい”属于形容词型活用,但是活用形不完全。

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| らしい | らしく らしかっ | らしい | らしい |

各活用形的用法

- 急ぐらしくすぐに帰った。/好像很着急,马上就回去了。(连用形)

- 夜中に雨が降ったらしく、地面がぬれている。/半夜像是下了雨,地面都淋湿了。(连用形)

- 花子は急いでいるらしかったので、わたしは彼女になにも言いませんでした。/花子好像很急,所以我什么也没有对她说。(连用形)

- これはどうも佐藤さんが書いた文章らしいです。/总觉得这是佐藤先生写的文章。(终止形)

- 外は雪は降っているらしい。/外边好像下着雪。(终止形)

- 電車の中で山田さんらしい人を見かけた。/在电车里看到了一个像是山田的人。(连体形)

助动词“そうだ”、“ようだ”、“らしい”的区别:

三者都有根据某种情况进行推测判断的意义。有些情况下,三者甚至可以互换。

- 隣の部屋に誰かいそうだ。/隔壁屋子像是有人。

- 隣の部屋に誰かいるようだ。/隔壁屋子好像有人。

- 隣の部屋に誰かいるらしい。/隔壁屋子好像有人。

但是三者进行判断的依据有所不同。

(1)“そうだ”的意义可分为三方面:

A 建立在视觉的基础上,表明事物的外貌给人的感觉。

- 汗びっしょりの顔、見ていても暑そうだ。

B 表示动作将要发生。

- 雨が降りそうだ。

- もう少しで転びそうだった。

C 表示依据情况判断,判断的依据是说话人的直觉。 即说话人在说话时的主观猜测。 这时,它的意思是对现状做出猜测,或对尚未出现的情况作出预测,因此一般不用于过去。

- 人が見ていそうだ。

- そこに誰かいそうだ。

与“ようだ”、“らしい”相比,“そうだ”可以用于疑问句。

- レボートは提出期限に書けそうか。

- X レポートは提出期限に書けるようか。

- X レポートは提出期限に書けるらしいか。

(2)“ようだ”的判断依据是说话人的感觉。即说话人通过五官等获得了某种感觉,在这种感觉的基础上,做出推测判断。这一点,“みたいだ”与“ようだ”基本类似。

- どうも風邪を引いたようだ。

- 雨が降っているようだ。

- まだ原因が分からないみたいだ。

这种感觉必须是说话人本人的,并且是已经获得的。因此从他人那里听到的传闻,以及尚未体验的感觉,不能成为“ようだ”的判断依据。

- X 郵便局に問い合わせたところ、速達で出せばあした中に届くようだ。(传闻)

- X 見た目には美味しいようだ。(视覚、尚未感觉)

(3)“らしい”的判断依据是从外部得来的信息。

- 田中さんはもう帰ってしまったらしい。机の上のカバンがなくなっている。

- ラベルに書いてあるけど、この薬を飲むと、体が軽くなるらしい。

对于只能依靠自己的感觉做出判断的场合,使用“らしい”不自然。

- X どうも熱があるらしいです。先に帰らせてください。(只能凭自己的感覚判断)

此外,使用“らしい”做出判断时,带有判断责任不在自己的意思,因此要表明是自己负有责任地做出判断的时候,用“らしい”也不合适。

- X 賛成が多いらしいので、この議案は可決された。

- 賛成が多いようなので、この議案は可決された。

表示传闻的传闻助动词そうだ

传闻助动词(伝聞の助動詞)“そうだ”用来表示向对方转述从别处得到的消息。

接续

“そうだ”接在用言、助动词“れる/られる"、“せる/させる、しめる”、“たい、たがる”、“ない”、“た”、“だ”的终止形后。

意义

“そうだ”表示说话人转述从别人那里得到的情况。

- 大きな事故にならなかったそうです。/据说没造成重大事故。

- 山田さんは写真を撮るのが上手だそうですが、ほんとうですか。/听说山田很会照相,是真的吗?

- 天気予報によると、明日は雨が降るそうだ。/据天气预报说,明天会下雨。

- 留守中にお越しくださったそうで、失礼しました。/听说我不在家的时候您来过了,实在对不起。

活用及各活用形用法

活用

“そうだ”属于形容动词活用,“そうだ”的敬体是“そうです”。

| 基本形 | 未然形 | 连用形 | 终止形 | 连体形 | 假定形 | 命令形 |

| そうだ | そうだ | そうだ | ||||

| そうです | そうでし | そうです |

各活用形的用法

- ご結婚なさったそうで、おめでとうございます。/听说您结婚了、恭喜您。(连用形)

- 雪の多い所だそうでして、冬はたいへんらしいです。/听说是一个下雪多的地方,冬天好像很不好过。(连用形)

- 夜は雨が降るそうだから、傘を持っていらっしゃい。/说是晚上有雨,带上伞去吧。(终止形)

- ここは夜はたいへん静かだそうです。/听说这里晩上很安静。(终止形)

- 母の話では、昔、家の生活はとても貧しかったそうだ。/听母亲说,从前家里生活很贫寒。(终止形)

文语助动词的残留

日语的文语助动词数量较多,其中大多数目前已经不使用了。少数文语助动词仍然在现代日语中有残留用法。

助动词的文语残留有两种情况。

一种情况是文语助动词的活用方式发生改变,演变成了现代日语的助动词,但是其原有的文语活用方式仍然有所残留,这类情况主要是指动词型活用的、表示态的助动词“る/らる”、“す/さす”。

另一种情况则是词形完全不同的文语助动词的残留(其中也有的演变成了现代日语的助动词,但是由于演变的情况较为复杂,活用方式发生了较大变化,有的甚至意义也有所变化,这里把它当作不同的词看待),它们有的可能与现代日语的某些助动词意义大体相同或者意义比较接近,这类助动词主要有断定助动词“なり”、“たり”、过去完了助动词“し”、“り”等、否定助动词“ず”、比喻助动词“如し”、推测助动词“べし”等。

与用言的文语残留现象一样,助动词的文语残留也限于谚语、格言、法律条文、标题、习惯用法、以及文语色彩浓厚的书面语中。

助动词“る”、“らる”

被动助动词"る”、"らる”在文语中属于下二段动词活用,它们的终止形、连体形时有所见。

- 人類体内に含有せらるる血液の化学成分に関する研究 /关于人体内所含血液的化学成分的研究(被动助动词“らる”的连体形)

- 国籍により差別せらるることなし。/不因国籍不同而受歧视。(被动助动词“らる”的连体形)

- それらも読まるべきであろうが、… /那些书也应该得到阅读吧,... (被动助动词“る”的终止形)

过去、完了助动词

文语表示过去和完了的助动词共有6个:き、けり、つ、ぬ、たり、り。其中“たり”逐渐演变为现代日语中的过去完了助动词“た”。其它的几个,也只有“き”和“り”的用法有所残留:

A き

助动词“き”接在活用词连用形(サ变动词可以是未然形)后,属特殊型活用。表示过去、多伴有回忆往事的色彩。现代日语中可以见到它的连体形“し”的用法。

- 過ぎ去りし日々を思って、物思いにふける。/想起逝去的日子,陷入沉思。

- 解剖してみると昆虫のはねとトリやコウモリのつばさとの間には、一致せし点がない。 /解剖后发现昆虫的翅和鸟或蝙蝠的翅膀之间并没有共同之处。

B り

助动词“リ”接在活用词的已然形后,属ラ变型活用。表示动作已经完成,所形成的状态还保留着。

- 帰還せるもの半数にたりない。/返回的人不足一半。

- 現代における神話は、科学がつくりだす。/当代神话,由科学来创造。

断定助动词在现代日语中的残留

文语判断助动词有两个:なり、たり。

在现代日语中较常用的是“なり”的连体形“なる”和“たり”的连体形“たる”。“なる”、“たる”表示“という”、“にある”、“にいる”、“である”等意思。

- 北京の西郊外なる頤和園はわが国の名勝の一つです。/北京西郊的颐和园是我国的名胜之一。(“なり”的连体形)

- 一般に電子素子なるものは単独に使われて、機能を発揮する場合はまれである。/一般说来单独使用电子元件来发挥其效能的情况是很少的。(“なり”的连体形)

- そう考えるならば、人間の人間たるゆえんは手と指にあるとも言えるでしょう。/如果那样考虑的话,也可以说人之所以为人在于有手和手指吧。(“たり”的连体形)

否定助动词ず

“ず”接在活用词的未然形后,表示否定。

“ず”在接续上的特点

与现代日语的否定助动词“ない”、“ぬ”不同,文语助动词“ず”既可以接在动词或动词型助动词的未然形后,也可以接在形容词、形容动词及形容词、形容动词型助动词的未然形后。

A 动词及动词型助动词

立たず 起きず られず

B 形容词、形容动词及形容词、形容动词型助动词

強からず 静かならず べからず ならず

“ず”在现代日语中的残留用法

A 可以构成一些副词

相変わらず/仍旧 知らず知らず/不知不觉地

思わず/不由得 少なからず/不少

絶えず/不断地 遠からず/不久

取りあえず/首先

- 先生には少なからずお世話になりました。/承蒙老师多方照顾。

- 遠からず成功するだろう。/不久就会成功的吧。

B 可以构成名词或词组

物知らず/不学无术 恥知らず/厚脸皮

食わずぎらい/报有成见 わからずや/不懂事的人

見ず知らずの他人/素不相识的人

食うや食わずの貧しい暮し/有上顿没下顿的贫困生活

C 在某些惯用型、文章标题等中使用

- 彼のためなら、その仕事を受けざるを得ない。/若是为了他,只得接受那项工作。(惯用型)

- 当面値上げせずと明言/声明暂不涨价(标题)

- ローマは一日にして成らず。/罗马不是一天建成的。(成语)

比喻助动词“ごとし”

文语比喻助动词“ごとし”在现代日语中仍有残留,其接续、意义基本上与比喻助动词“ようだ”相同。在口语中常用的只有它的连用形“ごとく”和连体形“ごとき”。

- 前に述べたごとく、これは多くの問題を含んでいる。/如前所述,这里包含着许多问题。(连用形)

- A図のごとき建物を設計した。/设计了如图 A 那样的建筑物。(连体形)

- 山のごとき大波に小船は木の葉のごとく揺れていた。/小船好似一片树叶一样在大如山的波涛中飘摇。(连体形、连用形)

推测助动词“べし”

文语推测助动词“べし”,虽然在文语中有表示推测的意义,但是在现代日语中,主要是用以表示对某一事项应采取某种行动或态度。它接在动词、助动词“れる/られる”、“せる/させる、しめる”的终止形后。接续サ变动词时,可以是“すべし”,也可以用“するべし”。

“べし”的未然形“べから”、连用形“べく”、终止形“べし”、连体形“べき”,都可以出现在现代日语中,其中连体形的用法比较多见,多以“~べきだ”“~べきではない”的形式表示提出义务、或者劝告。

- それは許すべからざる過失だ。/这是不可宽恕的过失。(未然形)

- 無用の者、入るべからず。/闲人免进。(未然形)

- それは言うべくして行われない。/那件事只能说说,不会实行。(连用形)

- 明日8時、全員集合すべし。/明天 8 点,全体人员集合。(终止形)

- 研究すべき問題は多少あると思います。/值得研究的问题多少有一些。(连体形)

- こんなことがないように、今後は十分に注意するべきだね。/今后必须充分注意,不要再发生此类事情。(连体形)

- 社会保障のレベルを落とすべきではない。/不应该降低社会保障的水平。(连体形)

文语助动词的活用表