助词(助詞)也是起语法作用的功能词,但是与助动词不同,助词没有形态变化,它主要接在体言后,表示体言等与其他词语之间的结构关系。

助词的特点与分类

助词的定义、用法及功能

助词(助詞)是没有形态变化的功能词。 它不具有具体的、实质性的词汇意义,不能单独地构成句子成分。 助词粘附在内容词、词组或句子之后,表明内容词、词组、句子等相互之间的关系,或增添一定的意义、语感。

助词也曾被称作“てにをは"、“助語"、“助辞"、“静助辞"、“静辞"等,现在一般使用“助詞”这一名称。

近代日语语法具有代表性的三大学派——山田语法、桥本语法、时枝语法对助词的定义分别是:

山田孝雄 — 独立しては使われず、体言·用言·副詞につき、それを助ける働きをするもの;

桥本进吉 — 独立できぬ語で、常に他の語について、それと一緒になって文節を構成する語のうち、活用のないもの;

时枝诚记 — 概念過程を経ぬ形式のうち、活用のないもの。

这些定义在理论上虽然有所不同,但他们都把“没有形态变化,不能独立使用”的这一类词归入助词这一点是一致的。

助词的分类

- 毎年、夏休みには観光客がたくさん来る。/毎年暑假,都有很多游客来。

- この論文は、一回や二回読んだだけでは、さっぱりわからない。/这篇论文、只读一两遍的话,一点儿也看不懂。

- あなたぐらいせっかちな人も少ないですよ。/像你这么急性子的人也少见呀。

- 行きたければ、つれていってあげよう。/如果想去的话,就带你去吧。

在上面的例句中,划线部分的词都是助词。例1中的“に”、“が”分别接在“夏休み”、“観光客”的后面,表示这两个词与“来る”的关系。 即表明“夏休み”是“来る”这个动作发生的时间,“観光客”是“来る”这个动作的发生者,是行为的主体。例2中的“や”,表示“一回”、“二回”这两个词存在示例性并列关系。 例4中的“ば”表示条件,表明前后两个句子间存在条件与结果的关系。 这些助词都起着表明内容词、词组、句子等相互之间关系的作用。 例2中的“だけ”表示限定,例3中的“ぐらい”表示程度,例 1 例2中的“は”、例3中的“も”,表示它们所提示(附着)的词,是后面的谓语着重叙述的对象。 例3中句末的“よ”表示说话人提起对方注意的态度。 总而言之,这些助词都起着增添一定意义、语感的作用。

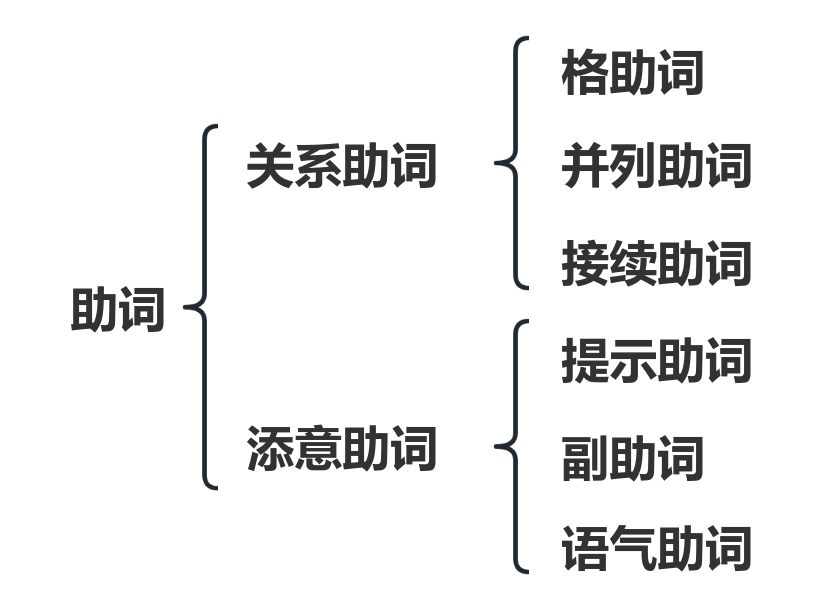

助词按其所起的作用的不同,可以分为两大类:一类是表示内容词、词组、句子等相互之间关系的,可称为“关系助词”,这一类还可分为三小类:格助词、并列助词和接续助词;另一类是增添某种意义的,可称为“添意助词”,这一类也可分成三小类:提示助词、副助词和语气助词。

在助词的分类上,3种语法体系也有所不同:

山田语法 — 按照助词在句中的语法功能(附着于其它词后的使用状态及所表达的词与词之间的关系),将助词分为6类:“格助詞、副助詞、接続助詞、係助詞、終助詞、間投助詞”。

桥本语法 — 按照助词的用法(承接、接续关系)及其所附着词类,将助词分为9类:“副助詞、準体助詞、接続助詞、並立助詞、準副体助詞、格助詞、係助詞、終助詞、間投助詞"。

时枝语法 — 按照助词“表达说话者对于客观事物所采取的立场”的根本意义将助词分为4类:“格を表す助詞、限定を表す助詞、接続を表す助詞、感情を表す助詞”。

在日语教育语法中,通常将助词分为 4 类:“格助詞、並列助詞、終助詞、とりたて助詞”。 “とりたて助詞”包括上述山田、桥本语法分类中的“副助詞”和“係助し詞”、和时枝语法中的“限定を表す助詞”大致相当。 上述分类中的“接統助詞”没有包括在内,教育语法认为“て、たり”等不能与动词的活用形分开单独考虑,而“映画館に行ったけれど閉まっていた”中的“けれど”是一种接续形式。

有一些学者将“について、において、にとって、によって、に当たって、に関して、をもって、として、たところ、だけあって、といえば、となると”称作“複合格助詞”,也列入助词中。

后缀与助词的区别在于,助词接于内容词后可构成句素,即能入句构成句子成分,后缀虽然也是只能粘附在内容词(或词素)后才能使用,但后缀接在内容词(或词素)后构成的还是一个词 — 派生词。原则上不能直接入句,不能构成句子成分。

- 彼は先生に褒められた。

- X 彼ら先生に褒められた。

- 彼らは先生に褒められた。

内容词“彼”接上助词“は”就构成了句素,可以入句构成句子成分。而内容词“彼”接上后缀“ら”构成的是派生词,原则上不能构成句子成分,后面再接上助词,才可以入句构成句子成分。

格助词

格助词(格助詞)主要接在体言或相当于体言的词语之后构成句素,表明该句素在句中的地位,决定该句素在句中与其他句素之间的关系。

根据格助词所表明的体言在句中与其他词之间的关系的不同,可以将格助词分为连体格助词、主格助词、宾格助词、补格助词。 连体格助词表示体言与体言的修饰、限定关系。 主格助词、宾格助词、补格助词表明所接的体言与谓语是何种关系。 当体言是表示判断、性质、状态、存在、动作、作用等谓语的主体时,接在体言后面的助词表明了该体言的主格地位,称为主格助词;当体言是动作、作用所涉及的对象或结果时,接在体言后面的助词表明了该体言的宾格地位,称为宾格助词;当体言是表示动作、作用的场所、时间、目的、方向、手段等对谓语的补充性说明时,接在体言后面的助词表明了该体言对谓语的补助性修饰作用,称为补格助词。

分别属于这几种格助词的有:

主格助词:が、の

宾格助词:を

补格助词:に、で、と、から、まで、へ、より、を

连体格助词:

格助词的特点是:

(1)在接续法上,格助词主要接在体言或相当于体言的词语之后,有的格助词有时也可接在用言后。

“相当于体言的词语”可以由“用言或用言性词组+形式名词”、“词或词组+助词”、“联合式词组”等形式构成。

- がまんするの がつらい。/忍耐是痛苦的。

- 試験はあと一課目だけを残すのだ。/考试就剩最后一门了。

- 水曜日と金曜日との午後に化学の実験をする。/星期三和星期五的下午做化学实验。

有一些格助词可以接在用言、用言性词组或句子后。

- 「明日来てくれ」と彼に頼まれた。/他跟我说:“明天来一下。”

- 英語を習うより日本語を習いたい。/比起学英语来,更想学日语。

(2)在语法意义上,格助词是用来表示由它和它所附着的词语构成的句素与其它句子成分的关系。 除连体格助词外,一般都表示与谓语的关系。

- 彼が荷物をとなりの部屋に運びました。/他把行李搬到了隔壁的房间。

“となりの部屋”中的“の”表示“となり”与“部屋”之间是修饰、限定的关系,“が”表示“彼”是谓语“運びました”的主体, “を”表示“荷物”是谓语“運びました”涉及的对象,“に”表示“となりの部屋”是谓语动作移动的到达点。

(3)某些格助词可以被提示助词、副助词顶替,多数格助词可以与提示助词、副助词重叠。格助词与提示助词重叠使用时,提示助词在后;格助词与副助词重叠使用时,副助词可在前,也可在后。

- 彼は日本語を習っている。/他正在学日语。(提示助词“は”顶替了格助词“が”)

- ガラスには優れた性質がたくさんある。/玻璃有很多优良的性质。(提示助词“は”与格助词“に”重叠使用,“は”在“に”之后)

- 父とだけ相談した。/只和父亲商量了。(格助词“と”与副助词“だけ”重叠使用,“だけ”在“と”之后)

- あなただけが知っているでしょう。/只有你知道吧。(格助词“が”与副助词“だけ”重叠使用, “だけ”在“が”之前)

(4)格助词之间存在重叠使用的现象。

- あの方は日本からの友だちです。/那位是从日本来的朋友。

- この列車は上海への急行です。/这趟列车是开往上海的快车。

- 東京での商売は大阪でよりやりやすい。 /在东京做生意比在大阪容易。

- あすからにします。/决定从明天开始。

格助词相互重叠使用时,位于前面的格助词与其所附体言在一起,构成的“体言+格助词”是相当于体言的词语,位于后面的格助词仍起格助词的作用,表示前面的“体言+格助词”这个相当于体言的词语在句中的语法关系。

(5)在郑重场合或文章中,有文语格助词在现代日语中残留的现象。

- 卒業式は午前9時より行う。/毕业典礼上午九点开始。(相当于现代日语格助词“から”)

- 舟にて渡る。/坐船过去。

- 都にて会う。/在都城见面。(这两例中的“にて”均相当于现代日语格助词“で”)

が

接续方法

“が”接在体言、相当于体言的词语后。

- 信号が赤から青になった。/红灯变成了绿灯。

- わたしは星を見るのが好きです。/我喜欢看星星。

- 箱の中に古い手紙や写真があります。 /盒子中有一些旧的信和照片。

- 私だけが知っている。/只有我知道。

- 昨日までが休みでした。/休假到昨天结束。

有时还可接在用言连体形后,但这种现象比较少,多出现于惯用说法及文语风格的文章中。

- やってみるがよい。/可以做一下试试。

- 負けるが勝ちだ。/虽败犹荣。

语法意义和主要用法

表示主语

A 表示判断、性质、状态、存在、动作、作用等的主体

- 斎藤さんが責任者です。/斋藤是负责人。(判断)

- アルバイトの学生はみんな背が高い。/打工的学生个子都很高。(状态)

- 机の上に写真があります。/桌子上有照片。(存在)

- 南美で大きい地震が起こった。/南美发生了大地震。(动作)

- 毎年、夏休みには観光客がたくさん来る。/毎年夏天,观光旅游的客人来很多。(动作)

- 電話がかかってきたら、教えてください。/来了电话,请告诉我一声。(动作)

B 表示好恶、巧拙、能力、愿望、心理活动、需要等的对象

- 関西の人は納豆が嫌いだ。/关西人不喜欢吃纳豆。(好恶)

- 彼女はピアノが上手だ。/她钢琴弹得好。(巧拙)

- 彼は英語が話せる。/他会讲英语。(能力)

- ああ、のどがかわいた。水が飲みたいなあ。/啊,口渴了,想喝水呀!(愿望)

- スポーツ万能の友人がうらやましい。/擅长各项体育运动的朋友,真叫人羨慕。(心理活动)

- 努力が必要だ。/努力是必要的。(需要)

表示定语

这是文语助词“が”在现代日语中的残留。主要接在体言或用言的连体形后面,相当于现代日语中的连体格助词“の”。常见的如:“わが母校”、“それがため”、“眠るがごとく”、“かかるがゆえに”。此外还有一些,如:“わがまま”、“わがもの顔”等现在一般视为一个独立词。

- バラは美しいがゆえに、人に摘まれる運命にある。/玫瑰花正是因为美丽,所以才落了个被人摘的命运。

在日常使用中,表示对象的“が"可以被“を”来替换,说成“英語を話せる”、“金をほしい”。这种倾向在“が”重复出现在一个句子的时候尤为明显。

- 子どもが水**を(が)**欲しいって言うんですが。/孩子说想喝水呢。

- 英語**を(が)**話せる人が一人もいないの。/会说英语的人一个也没有吗?

- たばこ**を(が)**吸いたいが、火がないんだ。/想抽烟,可没火儿。

を

接续方法

“を”接在体言、相当于体言的词语后。

- 本を売る。/卖书。

- 走っているのを見た。/看见了(他)在跑。

- ペンなり鉛筆なりを貸してくれるでしょう。/会借给我钢笔、铅笔什么的吧。

- 君だけを合格させる。/只让你及格。

- 一課から三課までを復習する。/复习第一课到第三课。

语法意义和主要用法

表示宾语

A 表示动作直接涉及的对象

- 私は毎朝牛乳を飲みます。/我毎天早晨喝牛奶。

- 午後5時に子供を迎えに行きます。/下午5 点去接孩子。

- 母を恋しがる。/怀念母亲。

- 水をわかした。/把水烧了。

B 表示动作造成的直接结果

- お湯をわかしてください。/请烧开水。

- 農業技術の改良によって、同じ土地面積からより多くの食糧を生産することはできるだろう。 /通过改进农业技术,可以在同样的土地面积上生产出更多的粮食来。

- 積み木で城をつくる。/用积木搭城楼。

当谓语动词是自动词的使动态时,“を”表示使动的对象

- 息子を大学に行かせたい。/想让儿子上大学。

- 子供を泣かせるな。 /别把孩子弄哭了!

- 君、どうして、わざとぼくを怒らせるのだ。/你为什么故意惹我生气?

表示动作经过的场所或动作离开的地点

在表示动作经过的场所或动作离开的地点时, “を”和自动词搭配使用,是补格助词。

- 電車道を歩いて来る。 /沿着电车道走来。

- 一日中台所を動きまわっている。 /整天围着锅台转。

- 姉は23 歳の時、国を出ました。/姐姐 23 岁时离开了家乡。

- 東京駅を今晩の10時に立ちます。/今晩 10点从东京火车站出发。

当谓语是表示愿望、可能的表现形式时,表示其对象的格助词可以用“を”或“が”,但是迄今日本中学语法教科书认为,用“が”是规范的说法,日本语言学家也认为“が”较为自然。不过,现代日语的实际使用中,用“を”的句子并不少,而且有增加的趋势。

- 字を(が)書ける。/会写字。

- 目を(が)あけられない。/睁不开眼。

- 冷たいビールを(が)欲しい。/想要冰啤酒。

上面例句中“が”、“を”都可以用,用“が”时句子的着重点在对象,是“目が→あけられない(眼睛睁不开)”、“水が→飲みたい(水、想喝)”、而用“を”时句子的着重点是动作,是“(目をあける)→られない(睁不开眼睛)”、“(水を飲む)→たい(想喝水)”。

に

接续方法

“に”接在体言、相当于体言的词语后。在某些惯用说法中可接在用言后。

- 庭に池がある。/院子里有水池。

- この論文を書き終わるのにあと何日かかるだろう。/还要再花几天时间才能写完这篇论文呢?

- 陳さんとか王さんとかには話したくありません。/不想和小陈、小王等人说。

- 君だけに話しておく。/只对你说。

- 北京に行くには、どの汽車に乗ったらいいでしょう。 /去北京坐哪趟列车?

- さびしいにはさびしいが、だいぶ慣れました。/寂寞是寂寞,但也基本上习惯了。

- 遅くとも8時までには行きます。/即使再晩,也会在8 点之前去。

语法意义和主要用法

表示存在的场所

- 動物園にパンダがいます。/动物园里有熊猫。

- 中国には石油が多い。/中国石油多。

- 新製品に欠陥が見つかった。/新产品上发现了缺陷。

- 顔に笑いを浮かべた。/脸上浮现出了笑容。

- どの雑誌にも載っている。/所有杂志都登了。

表示动作或作用的时间

- 3時に駅で待ち合わせる。 /3点在车站见面。

- 寝る前に甘い物を食べることはよくない。 /睡觉前吃甜的东西不好。

- 暗くならないうちに早く帰ろう。/趁着天没黑,赶快回去吧!

表示动作的目标、着落点

- 修学旅行で関西に行った。/修学旅行去了关西。

- 彼はおつりをポケットに入れました。/他把找的零钱放进了口袋。

- この小包は明日の今頃彼の手元に届くだろう。/这个包裹大概明天这时候能寄到他手里吧。

- 昨日の火事の損害は7億円に達したそうです。/听说昨天的火灾损失达7亿日元。

表示行为、动作所关联、涉及的对象

- 友達にパソコンを貸した。/把电脑借给了朋友。

- 太陽が大量のエネルギーを地球に供給する。 /太阳将大量的能源提供给地球。

- 田中さんに「明日の夜お伺いします」と伝えてください。/请转告田中、说我明天晚上去拜访他。

- この商品に手を触れてはいけません。/不得用手触摸本商品。

表示动作的目的

A 接在动词连用形或动作性名词后面,后续“来る”、“行く”等表示趋向的动词

- 遠くから泳ぎに来た人も多い。 /从远处来游泳的人也很多。

- 昨日デパートへ買い物に行った。/昨天到百货商店买东西去了。

- 彼女に会いに毎日その店に通った。/毎天去那家商店见她。

B 接在动词或形式名词“の”、“ため”后

- 北京に行くには、どの汽車に乗ったらいいでしょう。/去北京,坐哪趙车好呢?

- この論文を書き終わるのにあと何日かかるだろう。 /还要再花几天时间才能写完这篇论文呢?

- 失恋の傷をいやすために一人で旅に出た。/为了抚慰因失恋而受伤的心,一个人踏上了旅途。

表示理由、原因或依据

- あまりの嬉しさに泣き出した。/因太高兴而哭了起来。

- あの人は寒がり屋なので、いつも冬の寒さに困っている。/因为他怕冷,所以冬天总是很难过。

- 女性の声に顏をあげた。/听到了女人的声音,抬起了头。

表示事物或状态变化的结果

- 寒い冬になった。/到了寒冬。

- 講堂が会場に変わりました。/礼堂变成了会场。

- 小豆をあんこにする。/把小豆做成豆馅。

- この文章を日本語に訳してごらん。/请试着把这篇文章译成日语。

表示比较、评价、比例的基准

- ここは海に近いが、山には遠い。/这儿离海近,离山远。

- 運動は体にいいです。/运动对身体好。

- 彼女は何から何まで母親にそっくりだ。/她各方面都跟母亲一模一样。

- 三時間ごとに一回注射する。 /毎三个小时注射一次。

表示行为、动作进行的方式、状态

- 駅まで山沿いに歩いた。/沿着山脚走到了车站。

- 一本の棒を横に置けば「一」です。/把一根棒横着放,就是“一”。

表示主体

当谓语是以下4种情况时,主体可以用“に”来表示。

(1) 当谓语是表示可能的动词“分かる”、“読める”、“見える”等时;

(2) 当谓语是表示要求的动词、形容词、形容动词“要る”、“欲しい”、“必要だ”等时;

(3) 当谓语是表示感情的形容词“嬉しい”、“悲しい”、“なつかしい”等时;

(4) 当谓语是敬语动词时。

- 写真ぐらい私にも写せます。/照片我也会拍。

- そんな話では子供に分からない。/那种话孩子不懂。

- わたしにはお金が必要だ。/我需要钱。

- 親友の裏切りが私には悲しい。/好友的背叛,使我很伤心。

- 先生にはお変わりなくお元気でお過ごしのことと存じます。/想必老师和从前一样身体很健康。

表示被动句或使动句中动作的实施者

- ぼくの金魚が猫に食われた。/我的金鱼被猫吃掉了。

- 私は日本人に日本語を教えられました。/日本人教我日语。

- 先生は学生に作文を書かせた。/老师让学生写了作文。

- 子供に買い物に行かせる。/让孩子去买东西。

重叠同一个动词表示强调

- 雨が降りに降る。/雨下了又下。

- 叫びに叫んだスローガンがようやく実現された。/喊了好久的口号好容易オ实现了。

接在各种词后面,和它所接的词一起表示状态、程度,像副词一样使用

- 風邪を引いたら、水を大量に飲むことです。/感冒了要大量地喝水。

- 一晩中寝ずに空屋の番をした。/整整一夜没睡,看守空房。

- お気付きの点は遠慮なしに言ってください。 /请把您觉察到不妥的地方毫不客气地说出来。

“に”的使用与否和动词的性质关系密切。在日语中,“会う”、“似る”、“気づく”、“乗る”、“結婚する”等是自动词,所涉及的对象用“に”、“と”表示,不能用“を”表示。

- 疲れていたので、タクシーに乗って帰りました。(Xを)

但是在英语、汉语、朝鲜语中,相当于“会う”、“似る”、“気づく”、“乗る”等的词要求直接跟宾语,因此学习者容易受自己母语的影响,使用“を”来表示对象。在学习每一个动词时,都要注意动词的自他性和与其搭配使用的格助词。

表示目的的“动词连用形+に”、“动词连体形+ために”、“动词连体形+の+に”在使用上不同。“动词连用形+に”中“に”所表示的目的,是日常性活动;“ために”所表示的目的是明确的、积极的,多用在有重大意义的事情上,多用于书面语。"动词连体形+の+に”后续形容词、形容动词表示说话人的评价,后续“要る、かかる、必要だ“等词则表示为达到目的所必须的条件,后续其它动词则表示为达到目的所进行的事项。

(1) “动词连用形+に”和“动词连体形+ために”

“动词连用形+に”的后面接“来る”、“行く”等表示移动的动词;“动词连体形+ために”的后面;什么意义的动词都可以接。

- 本を買いに行く。/去买书。

- あなたに会いに来た。 /来见你。

- 物物交換の不便を除くために、貨幣がつくられた。 /为了消除以物易物带来的不便而制造了货币。

- 健康を維持するために運動する。/为保持健康而运动。

“动词连用形+に”与后面动词结合紧密,有一体化倾向,中间一般不插入其他语句。

- X 彼は友人に会いに飛行機に乗ったり、列車やバスに乗ったりして長時間を費やして東京に来た。

- 彼は友人に会うために飛行機に乗ったり、列車やバスに乗ったりして長時間を費やして東京に来た。/他为了见朋友,又乘飞机,又乘火车、汽车,花了很长时间,才来到了东京。

(2)“动词连用形+の+に”不直接表示后面动作的目的,这一点与前两者不同。

- 彼はタバコを買いに出た。/他出去买烟了。

- X 彼はタバコを買うのに出た。

- 健康を維持するために運動する。/为保持健康而运动。

- X 健康を維持するのに運動する。

- 小銭はタバコを買うのによい。/零钱用来买烟很方便。

- この辞典は用例をさがすのに便利だ。/这本字典找起例句来很方便。

- 宿題をやるのに2時間かかった。/做作业花了2个小时。

- 美しい花は人の心を和らげるのに役立つ。/美丽的花可以慰藉人们的心灵。

で

接续方法

“で”接在体言、相当于体言的词语后。

- 東京で彼に会った。/在东京见到了他。

- 針はもっと細いので縫ってください。/请用更细些的针缝。

- 雄と雌とでは声が全く異なる。/雄的和雌的声音完全不同。

- 一度だけでいい。/一次就行。

- 10ページまでで5か所誤りが見つかった。/到第10页为止,发现了5处错误。

语法意义和主要用法

表示动作、行为发生的场所

- カナダでも売っているはずだと思った。 /我原以为在加拿大也应该有卖的。

- 解説欄で詳しく説明する。/在解说栏详细说明。

- 今週土曜日の晩、菊地さんのお宅でパーティーを開きます。/本周周六晩上,在菊地先生府上举行晚会。

表示进行动作时所用的手段或材料

- ラジオ講座で日本語を勉強します。 /听广播讲座学日语。

- 世間では、金で買えない物がたくさんあります。/世上有许多用金钱无法买到的东西。

- あの洋服だんすは桐の木で作ったのです。/那个大衣橱是用桐木做的。

表示原因、理由

- 不注意で事故が起こった。/因疏忽大意而发生了事故。

- 会社を風邪で休んでいます。/因感冒没去公司。

- 農地開発法案は多数の賛成で成立した。/农用地开发法案以多数赞成通过了。

表示期限或限度

- 新幹線は3時間で東京·大阪間を走る。/新干线用3个小时就可以行驶完东京、大阪之间的路程。

- あの仕事は一週間で仕上げました。/那个工作一周时间就完成了。

- 演説はあと一時間ぐらいで終わります。/演说再有一小时左右就可以结束了。

表示动作进行时的状态

- 二人で出かけた。/两个人出去了。

- 普通の速さで歩いて5分ほどだ。/照一般的速度走、要5分钟左右。

- これで仕事が終わります。/工作到此结束。

表示范围、范畴

- 中国はアジアで一番大きい国です。/中国是亚洲最大的国家。

- 北京では交通が非常に発達しています。 /北京交通非常便利。

- 外交の面でも一連の大きな成果を収めた。/在外交上也取得了一系列重大成果。

表示动作的主体

这时候主体大多是团体或组织等集合体。

- これは当社で開発した新製品です。 /这是我公司开发的新产品。

- この行事は生徒会で計画した。/这个活动是学生会组织的。

- 警視庁で未成年者犯罪の取り締まりに全力を挙げています。/警视厅正在全力以赴取缔未成年犯罪活动。

表示场所的“に”、“で”、“を”的区别如下:

(1)“に”和“で”

一般来说,“に”是用来表示人或事物存在的场所,"で”是用来表示动作、行为发生的场所。

- 机の上に本がある。/ 桌上有书。

- 池のそばに花が咲いている。 /池边开着花。

- 向こうに山が見える。/看得见对面的山。

- 彼は毎日ここでテニスをする。 /他每天在这儿打网球。

上面例句中的“に”与“で”不能互换。表示主体的动作、行为所产生的结果存在于某处时用“に”。

- 彼は新宿に土地を買った。/他在新宿买了块地。

- 私はそこにごみを捨てた。/我把垃圾扔到那儿。

这两个句子用“で”也是成立的,但意思不同。用“で”时,表示买地和扔垃圾的动作分别发生在“新宿”、“そこ”,而不清楚所买的地在何处,扔垃圾扔到哪里。

- 彼は新宿で土地を買った。/他在新宿(的不动产公司)成交了买地生意。

- 私はそこでごみを捨てた。/我在那儿扔了垃圾。

(2) “で”和“を”

“を”表示场所时,其后的动词是移动性动词。 动词所表示的动作向一个方向经过某个场所,这是它不同于“で”的特征。 “で”没有这种单方向性,仅仅表示动作进行的场所。如“在游泳池游泳”这句话用日语说“プールで泳ぐ”和“プールを泳ぐ”都可以,前者表示游泳时没有方向性,后者表示在游泳池里朝一个方向游。 如果加上“端から端まで”就只能用“を”了。

- 私はプールを端から端まで泳いでみた。/我试着从游泳池这头游到那头。

一般地说,表示移动的动作经过某一场所时用“を”,而不用“で”。

- あの町を通る。/穿过那片街区。

- この道を行く。/沿着这条路走。

- 空を飛ぶ。/飞过天空。

(3) “に”和“を”

“に”有表示动作到达点的用法,如“あの道に行く”、“山に登る”,另一方面,“行く”、“登る”这种动词,要表示它们经过的场所时、又可以用“を”,如“あの道を行く”、“山を登る”。要注意虽然这两个助词都可以用,但它们所表达的意义不同:

- 彼はあの道に行った。/他去到了那条路。(“あの道”是他的目的地)

- 彼はあの道を行った。/他走过了那条路。(“あの道”是他的经过场所)

- 山に登ったあと、足が痛くなりました。(?を)/登山以后,脚很疼。

- 山を登っているとき、突然雨が降ってきました。 (?に) /正在登山的时候、下起了雨。

下面句子中的“に”“を”不能互换。

- 彼は2階に上がった。/他上了二楼。("2階”是一个点)

- 彼は長い階段を上がった。/他登上了长长的楼梯。(“長い階段”是动作单方向经过的场所)

- 私は地下室に降りた。/我下了地下室。(“地下室”是到达的目的地)

- あの坂を降りるときは気をつけなさい。/下那个坡的时候,要当心些!(“坂”是动作经过的场所)

表示时间的“で”与“に”的区别:

表示动作持续进行的时间、期间时,一般不用格助词,直接用时间名词来表示。

- これから4年間通学する。/今后4年走读上学。

- この小説を3日間読みました。/这部小说读了3天。

在表示动作用一段时间完成时,时间名词后加“で”。

- この小説を3日で読みました。 /用三天读完了这部小说。

“で”和“に”的区别是:“で”表示行为动作需要持续进行的一段时间,而“に”主要表示动作实现在某一个时间点上。试比较下面的例句:

- 実験は 5 日にできあがりました。 /实验在 5 号完成了。

- 実験は5日でできあがりました。/实验用了5 天完成了。

表示原因的“で”与“に”的区别:

用“に”的场合

(1)表示产生某种心理现象的原因。

- もうこの小説にあきた。/这本小说,我已经看够了。

- ゆうべの地震にびっくりした。/昨晩的地震,吓了我一跳。

(2) 表示出现某种生理现象的原因。

- 暑さに体が弱っている。 /天太热,身体受不了了。

- かれは酒によっぱらった。/他喝醉了。

(3)表示出现某种自然现象的原因。

- 服が雨にぬれた。/衣服被雨淋湿了。

- 顔が日にやけた。/脸被太阳晒黑了。

从上面的例句可以看出,“に”下面接的动词一般是无意志动词,这些表示原因“に”不能用在意志句、命令句及劝诱句等句子里,也不能在其后接形容词、形容动词。

用“で”的场合

(1)表示出现某种生理现象的原因,这与“に”的第二项用法相同,可与“に”互换使用。

- わたしは勉強で(に)疲れた。/我学习累了。

- それをみて、あまりのおかしさで(に)思わず笑ってしまった。 /看到它,由于太滑稽,不由得笑了出来。

(2)表示出现某种自然现象的原因,但与“に”的第三项用法不同, “に”一般构成“BがAに~”这一句型,而“で”构成的“AでBが~”句型,直接明确地表示因A这一原因而导致B。 这时不能用“に”。

- 雨で道がぬかるになった。/由于下雨,道路变得泥泞了。

- 停電で町がまっ暗になった。/因为停电,街上一片漆黑。

(3)表示出现某种社会现象、物理现象的原因。一般也用“AでBが~”这一句型,不能换用“に”。

- JRストで交通が麻痺した。/因为JR(日本铁道)罢工,交通陷入了瘫痪。

- 雪の重みで軒が傾いている。/ 大雪把房檐压歪了。

- 病気で長い間学校を休んだ。/因病长期没有上学。

- 秋の収穫で大変忙しい。/因为秋收,很忙。

“で”后面虽然多出现无意志动词,但有时还出现意志动词,不过这时的意志动词含有不得已而为之的意思,如“病気”等。 另外还可以在“で”的后面接形容词、形容动词,这是“に”所没有的用法。

在“で”表示动作主体时,用“が”句子也不错,但与“が”语感并不完全相同。以下句中的“で”还可以换成“において":

- これは当社において(で)開発した新製品です。

- この行事は生徒会において(で)計画した。

表示动作主体的“で”的用法、其实是来源于表示动作行为发生的场所这一基本用法,和表示主格的“が”比起来,不像“他社でなく、当社が……”(不是其他公司,而是本公司)“庶務課でなく、生徒会が……”(不是总务科,而是学生会)这样强调主体。

と

接续方法

“と”接在体言、相当于体言的词语后。在引用思考、叙述的内容时,也可接在用言、助动词后。此外,还可接在某些副词后。

- 友達とけんかした。/和朋友吵架了。

- 見たのは聞いたのとだいぶ違う。/看到的和听到的很不一样。

- 彼は子供ばかりと遊んでいる。/他只和孩子玩。

- 漢字の画は左から右へ、上から下へと書きます。 /汉字的笔画,要从左到右、从上到下地写。

- 11 時頃だったと思います。/我想那是 11 点左右。

- あなたの娘さんとばかり思っていました。/我一直以为是您的女儿呢!

- 「はやく来てください」と彼女が言った。/她说: “你快点儿来!"

- いつもと違った様子。 /和平时不同的样子。

语法意义和主要用法

表示行为、动作的共同者或对象

- 私は母とデパートへ行きました。/我和妈妈一起去了百货商店。

- 進学問題について親と話し合った。/就升学问题和父母谈了谈。

- 林さんは町角にある八百屋さんの娘と婚約したそうだ。/听说林先生跟街口上蔬菜铺老板的女儿订婚了。

表示事物演变、转化的结果

- 局長を部長とする。/让局长当部长。

- 長い努力がむだとなった。/长时间的努力白费了。

- 女の子ばかりの会話では決まって結婚条件が話題となる。/全是女孩子在一起说话时,一定会谈到结婚条件。

表示比较的对象或基准

- 私の国と比べると、日本のほうが暑いです。/和我的国家相比,日本比较热。

- ガラス糸は木綿や絹の糸と違って燃えることなく熱さに強い。/玻璃线和棉线、丝线不同,耐热性好,不会燃烧。

- 彼女の気持ちは私と同じだ。/她的心情跟我一样。

表示称谓或思考、叙述的内容

- 私は張と申します。/我姓张。

- 一度富士山に登ってみたいと思います。/ 我想登一次富士山。

- 誰でもそれは嘘だと認めます。 /谁都会认为那是谎话。

跟在某些情态副词、体言后,构成状语、表示方式、状态

- 雨がぼつりぼつりと降る。 /雨啪嗒啪嗒地下。

- 税金だけでも何種類とあった。/光税就有好几种。

- 二度とそんなことはしない。/再也不干那种事了。

- 問題が次から次へと出てくる。/问题接二连三地出现。

在会话中,“と”可以说成“って”;此外,有些时候“って"可以理解成“って言って”省略了“言って”。

- ぼくは鈴木っていいます。/我叫鈴木。

- あとで金を渡すってだましやがった。/欺骗说什么回头再给我钱。

“という”、“って”有时可以表示同格。

- その会社の、会長という人。/那个公司做董事长的人。

- 10年って年月がかかる。/要花 10年的时间。

“って”还有像提示助词一样的用法,这时相当于“とは”、“というのは”。

- 北海道って広いのね。/北海道可真是辽阔啊!

- 日本って狭いんだな。/日本真是小啊!

表示“行为、动作的共同者或对象”时,“と”和“に”都可以使用。

- 昨日駅で田中さんに(と)会いました。/昨天在车站见到了田中。

- 来年の留学のことを父に(と)話しました。/和父亲谈了明年留学的事。

“と”表示相互的动作,“に”表示单方向性的动作。所以如果是“会う約束がなかったのに偶然会った”“留学を決意したことを話す”这样的语境,上述两个例句用“に”较自然。

表示“比较的基准”时,“と”和“に”也都可以使用。

- 先生と(に)よく似た人。/和老师长得很相像的人。

用“と”主要表示对等性,用“に”表示单方向性,重点在于逐渐接近对方。

“と”和“に”都可以表示变化的结果,但意义有些差别,使用的场合也不同。“AをBとする”表示将本来不是B 的A,一时作为B来用,是暂时的、表面性的变化。

- 閲覧室を教室として一週間勉強した。/把阅览室作为教室,学习了一个星期。

- 兄を先生として少し英語を習った。/把哥哥当老师,跟他多少学了些英语。

“AをBにする”表示把A改造成 B,是永久的、本质性的変化。

- 教室が足りないので、閲覧室をも教室にした。/因为教室不够、把阅览室也改造成为教室了。

- 息子を学校の先生にした。/让儿子当了学校的老师。

还有一些与“する”类似的其他动词在“AをBと~”、“AをBに~”这种句型当中使用,其用法与“する”相同。

- たばこを一日 10 本以下と決めた。(暂时)决定每天吸烟不超过十枝。

- 彼女は最後健夫を結婚相手に決めた。/她最后决定把健夫作为结婚对象了。

- 小説を脚本に書きかえる。/把小说改写成剧本。

“と”和“に”下面除了可以接“する”等他动词之外,还可以接“なる”等自动词表示变化的结果。"~となる"表示一时的、表面的、意料之外的变化,强调变化的结果。“~になる”表示永久的、实质的、意料之中的变化,强调变化的过程。

- 先生となって、講義をしてみなさい。そんな簡単なことではない。/你当老师讲讲课试试,也并不是那么容易的事。(临时当老师)

- 兄は大学を卒業して先生になった。/哥哥大学毕业以后,当了教师。(永久的、实质性的变化)

- こぶりの雨が急にどしゃぶりとなった。/蒙蒙细雨突然变成了瓢泼大雨。(意料之外的变化)

- こぶりの雨はとうとうどしゃぶりになった。/蒙蒙的细雨终于变成了瓢泼大雨。(逐渐的变化)

有一些与“なる”类似的其他动词在这一句型当中的用法与“なる”相同。

- おだやかな天気が急にあらしと変わった。/晴朗的天儿,突然风雨大作。

- 太陽に照らされて水は気体に変わった。/让太阳一晒,水变成了气体。

から

接续方法

“から”接在体言、相当于体言的词语后

- 会議は10時から始まる。 /会议从10点开始。

- 東京から大阪まで3時間で行く。/用三个小时就可以从东京到大阪。

- カメラが買いたいが、いくらぐらいからあるのだろう。/我想买照相机,最便宜的多少钱?

接在接续助词“て”后

- 新聞は帰ってきてから、ゆっくり読もう。/报纸等回来以后再慢慢看吧!

- 9月になってから、急に涼しくなった。/到了九月,突然凉快下来了。

语法意义和主要用法

表示动作、作用在时间、空间、人物关系、事项上的起点或经由点

- 朝から彼を待っている。/从早上起一直在等他。

- 東京から大阪までは550キロばかりあります。/从东京到大阪有550公里左右。

- 車から降りた男 /从车上下来的男人

- いろいろな方面から見て批評する。/从各个方面评论。

- 私はこの化粧品を彼女から買った。/我从她那儿买了这个化妆品。

表示原因、理由、依据等

- 小さなことからけんかになった。/因为一点点小事而吵起架来。

- 生活の不満からやけになったのかも知れない。 /也许是因为对生活的不満而变得自暴自弃了。

- これらの事実から判断すると正確だ。/从这些事实来判断的话,那是正确的。

表示原料、材料、成分等

- 酒は米から造る。/酒是用米做的。

- パンは小麦粉から作られている。 /面包是用面粉做的。

表示动作、作用的主体

- そのことは私から彼に話しておきます。/那件事我去向他说。

- お手紙は係からそれぞれの国へ送ります。/信由办事人员寄到各个国家。

- 配達人から荷物を渡された。/邮递员把包裹递了过来。

“から”和“を”在表示起点时,在有些句子中两者都可用,意思无根本差别。

- 駅を出た。/出了车站。

- 駅から出た。/从车站出来了。

但在下面几种场合,不能互换。

(1)“から”表示移动的起点,终点是已经设定的,而“を”则是仅仅以某一点作为移动的起点,并没有已经设定的终点。因此,当句中出现用“に"、“まで”表示的终点时,起点只能用“から”、不用“を"。

- 大阪から新幹線で東京に来た。/从大阪乘新干线来到东京。

- 彼は成田を立った。/他从成田机场出发了。

- X 彼は成田をアメリカに立った。/他从成田出发到美国。

(2)表示从某种交通工具(公共汽车、火车、船、马等)下来时,可以用“から”,也可以用“を”。

- 船から降りる。/下船。

- 船を降リる。/下船。

但是,表示不是自己有意“下来”,而是被“弄下来”时,只能用“から”,不能用“を”。

- 船から落ちる。/从船上掉下来。

- X 船を落ちる。

(3)表示抽象意义上的起点时,用“を”。

- 大学を出る。/大学毕业。

- 大学から出る。/离开大学校园。

(4)当主语是无生物时,不用“を”、用“から”。

- 煙が窓から出ています。/烟从窗户飘出来。

- X 煙が窓を出ています。

“に”和“から”都可用来表示比较的基准,常和“近い”、“遠い”一起来表示距离上的远近。“から”的这一意义是由表示动作起点的基本含义来的,"AはBから~"是表示 A 从 B 处算起远或近。

- 横浜は東京から近い。/横滨离东京近。

- 駅はわたしのうちから遠い。/车站离我家远。

使用“に”的场合要比用“から”多。表示空间距离的“に”与“から”基本可通用。“に”的这一意义是由表示目标、着落点的基本含义来的,“Aは B に~”表示A 到 B 那里距离远或近。

- 銀座は日本橋に(から)近い。/银座离日本桥近。

- 海に(から)遠い。/离海远。

“に”还可以表示时间上的距离,“から”没有这种用法。

- そのビルはもう完成に近い。/那座大楼已经接近竣工了。

- かれは定年にはほど遠い。 /他离退休年龄还远。

- X かれはもう定年から近い。/他已经接近退休年龄。

“~に近い”还可表示人与人之间的关系近或两种事物接近、近似。“~から近い”没有这种用法。“~に遠い”不能表示相反的意思。

- あの人は社長に近い。/他和公司经理很近乎。

- かれは天才に近い。/他几乎是个天才。

“から”和“で”都可以表示原料材料,一般说来,从原料到成品变化较少(从成品能推测出原料)时用"で",从原料到成品变化较大(从成品很难推测出原料)时用"から"。

- その椅子は木でできている。/那把椅子是用木头做的。

- プラスチックは石油から造る。/塑料是以石油为原料制造的。

- あんな古着からこんなすてきな服をつくるとはさすがだ。 /能用那样的旧衣服做出这么漂亮的衣服真了不起。

但是,也有像“酒は米でつくる”和“酒は米からつくる”这种“から”和“で"都能用的情况。用“で”时着重强调米是做酒时所使用的东西,和“で"表示方法、手段是同一性质的用法,用“から”时着重强调米是生产酒的起点,在生产过程中发生变化,最后成为酒。

まで

接续方法

“まで”接在体言、相当于体言的词语后,有时可接在用言和助动词后。

- 朝の便で札幌まで飛ぶ。/乘早上的飞机飞往札幌。

- ご主人がお帰りになるまで待たせていただきます。/请让我等您丈夫回来。

- 声をかけられるまで彼がそこに来ていることに気付かなかった。/在他喊我之前,我一直都没发现他已经到了我身旁。

语法意义和主要用法

表示行为、动作在时间、空间、人物关系、事项上的终点,常和表示起点的“から”一起使用。

- 荷物をとなりの部屋まで運んでください。 /请把行李搬到隔壁的房间。

- 東京から大阪までは新幹線で行き、高知までは船で行った。/从东京到大阪是坐新干线,到高知是坐船去的。

- 書類は窓口まで提出してください。/请将材料交到窗口。

- 50ページまで予習しておく。/预习到第 50页。

- 入学申し込みの締め切りは月末までです。 /申请入学的截止日期是月底。

- 朝早くから夜遅くまでけんめいに働いている。/从一大早到晩上很晩都在努力地工作。

后续的动词是表示趋向的移动动词时,动词的到达点可以用“に”、“~”表示,也可以用“まで”表示。

- 時間がなかったので、駅に(へ/まで)自転車で行った。/没有时间了,就骑自行车去了车站。

但是,“まで”暗含有到达的不是最终目的地,而是中途一点的意思。

- 京駅まで(?に/?へ)電車で行って地下鉄に乗り換えた。 /乘申车到东京站換乘了地铁。

“まで”和“までに”都可以表时间,它们的区别为:“まで”常和表示起点的“から”一起使用,表示持续进行的动作、作用的期间。

- 雨は明日の朝まで降り続くでしょう。/雨可能一直下到明天早上吧。

- 毎日、9 時から5時まで勤務している。/每天从9 点到 5 点上班。

- 準備ができるまでしばらくここでお待ちください。/在准备好之前,请在这儿稍候。

“に”表示的是一个时间点,表示动作、作用进行、发生的时间。“までに”同"に”一样,也是表示动作、作用进行、发生的时间,是指“まで"之前的任何一个时间点。

- 9 時までにここへ来てください。 /请9 点前到这儿来。

- 9 時までずっとここで本を読んでいた。/一直在这儿看书看到9 点。

“~から~まで”和“~から~にかけて”这两个句型都是用来表示范围的,但二者的侧重点有所不同,前者着重于明确、具体地指出范围,后者侧重于在某一范围内动作、作用的持续。

- 東京から名古屋まで2 時間かかる。/从东京到名古屋要花两个小时。

- 北陸地方から東北地方にかけて大雪が降った。/从北陆地区到东北地区一带降了大雪。

- 1日から3日まで試験が行われた。 /从一号到三号举行考试。

- この花は4月から5月にかけて咲く。/这花四月到五月这段时间开。

前两个例句是表示空间范围的,“まで”明确、具体地指出范围,而“にかけて”不明确地指出起点、终点,仅大致划定一个范围;后两个例句是表示时问范围的,“まで”明确表示终点,“にかけて”不必明确范围的起始点和终止点。

へ

接续方法

“へ”接在体言或相当于体言的词语后。

- 私は国へ帰って、医者になるつもりです。/我打算回家乡去当一名医生。

- 夏休みには九州や四国などへ行った。/暑假去了九州、四国等地。

- 私も誰かへ頼んでみようと考えていたところです。/我也正想托人试试。

语法意义和主要用法

表示方向或到达点

- 漢字の画は上から下へと書きます。 /汉字的笔画从上向下写。

- 外へ開けてある窓 /向外开着的窗户

- 子供は小学校へ上がるとまず50音を覚えさせられる。/孩子上了小学,首先得记五十音图。

- あめを口の中へ入れた。/把糖放进嘴里。

- 裁判所へ訴えなければ解決策がない。/不向法院起诉,就没有解决的办法。

表示动作、作用的对象

- これは母への手紙です。/这是给母亲的信。

- 彼の方へ申し込んでください。/请到他那儿去报名。

“に”和“へ”都可以表示方向或到达点,后续的动词是表示趋向的移动动词,如“来る”、“行く”、“帰る”、“戻る”、“登る”、“下る”、“進む”等,或具有指向对象的动作动词,如“運ぶ”、“送る”、“見送る”、“届ける”、“申し出る”等时,既可以用“に”也可以用“へ”。“に”强调到达点,“へ”强调方向。

- 大阪へ(に)行ってきた。/我到了一趟大阪。

- 庭へ(に)出て散歩をする。/到院子里散步。

- 荷物を駅に(へ)運びます。/将行李运到车站。

- 手紙を先生のところに(へ)届けます。/将信交到老师那儿。

表示动作、作用的对象时“に”与“へ”一般也是可以互换使用。

- ときどき母に(へ)手紙を書きます。 /时常给母亲写信。

- 彼に(へ)忠告しても全然聞かない。/就是忠告他,他也不听。

但是,也有一些句子“に”与“入”不能换用。后续的动词是“つく”、“到着する”这种表示到达的动词时,一般认为用“に”合适,不该用“へ”。而表示向某一个方向、方位移动,而不是向一个具体的地点移动时,只能用“へ”、不能用“に”。

- 東京につく/到了东京。

- 太郎は海の方へ行った。/太郎往大海那边去了。

- 雁は南へ飛んでいった。/大雁往南飞去了。

- 今日はどちらへ。/你今天到哪儿去?

- 全国の大学生へ。/致全国的大学生!

より

接续方法

“より”接在体言、相当于体言的词语后。有时可接在动词、形容词、助动词后。

- あそこよりここのほうが静かです。/这儿比那儿安静。

- 野菜ばかりより少し肉が入ったほうがおいしいね。/比起光是蔬菜来,加点肉会好吃的。

- 今までよりまじめに勉強するようになった。/现在比原来学习认真了。

- 努力するよりほかに成功する道はない。/只有努力オ能成功。

- 思ったより易しかったね。/比想象的要简单啊。

语法意义和主要用法

表示比较的基准

“より”后可接提示助词“も”、“は”加强语气,也可用“よりか”的形式。

- 今年は去年よりずっと暑いです。/今年比去年热得多。

- 英語を習うより日本語を習いたい。/比起学英语来,更想学日语。

- 想像していたよりも彼女は元気だった。/她比我想象的有精神。

- これは何よりも結構なお品ですよ。/这可是最好的东西。

- 手紙を書くよりか行って話すほうが早い。/比起写信来,直接去说更快。

表示限定

常和“しか”、“ほか”叠用,并与否定呼应。

- こうするよりほかに仕方がない。 /除了这样做之外没有其他办法。

- それでは断るより仕方がない。/那么,就只有拒绝了。

- 手術をお受けになるよりほかにないでしょう。/您除了做手术之外没有别的办法了。

表示起点

这一用法是文语格助词的残留,相当于现代日语格助词“かう”,主要用于郑重的场合或书面语言。

- 個展は明日より開催されます。/个人展览从明天开始。

- この文章は前書きより引用した。/这篇文章引自前言。

- 満七歳より入学を許可する。/满七岁允许入学。

の

接续方法

“の”接在体言或相当于体言的词语、副词及某些惯用型后。

- 友子の服 /友子的衣服

- 500 の原稿 /500 页稿纸的稿子

- おし進めるはずのもの /应该推广的东西

- 太郎と花子との宿題 /太郎和花子的作业

- 買ったばかりの万年筆 /刚刚买的钢笔

- 母からの手紙 /妈妈的来信

- しばらくの別れ /短暂的离別

- 女優としての彼女 /作为女演员的她

语法意义和主要用法

表示定语

“の”所接的两个词是修饰与被修饰的关系,可表示所属、性质、数量、主体、对象、地点、时间、同格等。

- 図書館の本 /图书馆的书(所属)

- 木の箱 /木箱(性质)

- 三匹の子豚 /三只小猪(数量)

- 太郎の泣き声 /太郎的哭声(主体)

- 英語の勉強 /英语学习(对象)

- 東京の大学 /东京的大学(地点)

- 昨日の事件 /昨天的事件(时间)

- 課長の田中 /科长田中(同格)

表示定语从句中的主语

- あの背の高い方が朱先生です。 /那位个子高的是朱老师。

- 鉛筆のほしい人はいませんか。/有想要铅笔的人吗?

- 英語の話せる人はいますか。/有会讲英语的人吗?

有时“の”下面的名词可以省略,后面直接接断定助动词“だ”或助词“が”、“を”、“は”等。

- これは私のだ。/这是我的。

- ほかのをください。/请给我别的。

- 自分のには名前を書くことです。/在自己的上面写上名字。

桥本语法将“の”的这种用法区别于格助词,另列“準体助詞”,认为其作用是附于其他词后,与前面的词一起构成一个与体言具有同样功能的词组。国内也有学者将这种用法的“の”称为“准体助词”。这里认为是“の”后名词的省略,并没有改变“の“前的名词与被省略的名词之间的修饰一被修饰的关系。因此可认为这是“の”在使用上的一个特点,不另列一类。

形式名词“の”与格助词"の”的区别是:形式名词接在用言或句子后,使它们具有体言的性质,能够做主语、宾语、补语等。而格助词“の”要接在体言下、其后不言而喻的部分被省略了。

- チャンスの来るのを持っていた。/等待机会的到来。(前者是格助词,后者是形式名词)

- 父親の眼の色が黒色で、母親のは茶色だ。/父亲的眼珠是黑色的,母亲的是棕色的。(格助词)

- きれいなのがほしい。/想要漂亮的。(形式名词)

- これがぼくのです。/这是我的。(格助词)

- あんなのはずるい。/那种做法太狡猾了。(形式名词)

“の”后面能够省略的往往是表示“物”的名词。表示人的名词如果被省略,会有一种把人当物看待的感觉。位置、抽象意义的名词不能省略。

- ?こちらは山田さんの奥さんで、あちらは鈴木さんのです。/这位是山田的夫人,那位是铃木的夫人。

- X 銀行の隣は花屋です。花屋のは駐車場です。/银行的旁边是花店,花店的旁边是停车场。

- クレオパトラの美しさはカエサルを狂わし、楊貴妃のは玄宗皇帝を狂わした。/克里奥佩特拉的美貌让凯撒发狂,杨贵妃的美貌让玄宗皇帝发狂。

并非定语从句中的主格助词“が"都可以用"の”替代,如下面这三个例句,只能用“が”:

- 私がいる以上、そんな心配はしなくてもいい。/既然有我,就用不着担那个心。

- 私が大阪に着いたのは昨夜です。/我是昨天晚上到的大阪。

- 多くの人がいろいろな条件の下に経験するその都度ちがった知覚や感覚…… /很多人在各种各样的条件下所经历的每次都不同的知觉、感觉……

被定语从句修饰的体言是实质性体言,且定语从句较短,构成较简单时,定语从句中的主语既可用“が”也可用“の",上面例子中定语从句修饰的不是实质性体言或定语从句较长、则主语用“が",不用“の”。 定语从句中的主语中有副助词等助词时,也不用“の”。

- 10 人ばかりが集まる会。/十几个人的集会。

- 老人までがかり出された戦争。/连老人都被拉去参战的战争。

- バスをおりてからが遠い村。/下了汽车后还很远的村子。

接续助词

接续助词(接続助詞)是连接用言、用言性词组或句子,表示它们之间关系的助词。 接续助词在句子中起着承上启下的作用、表示条件、因果、让步、转折、并列等各种逻辑关系。

- 雨が降れば遠足を中止しましょう。/如果下雨咱们就不去远足了吧!(条件)

- 雨が降ったので遠足を中止した。/因为下雨,所以取消了远足。(因果)

- 見ても分からない。/看也看不懂。(让步)

- 読んだけれどもよく分からなかった。/看了,可是没看懂。(转折)

- この部屋は日当たりもいいし、風通しもいい。/这间屋子又向阳,通风又好。(并列)

根据接续助词表示的逻辑关系,可大致作如下分类。

(1)表示对等、并列关系的:て、ながら、し

(2)表示因果关系的:から、ので

(3)表示条件关系的:と、ば、ては(では)

(4)表示转折关系的:が、けれども、のに

(5)表示让歩关系的:ても(でも)、たって(だって)、とも

这是根据接续助词所表示的主要关系来分的,有的是跨类的,如“て”,既可以表示并列,也可以表示因果。

另外,有些形式名词、惯用型也可以起接续助词的作用,如“ところ”、“どころか”、“ものの"、“ものを”、“につれて”、“とともに”等。

接续助词有以下特点:

(1)在接续法上,接续助词主要接在活用词的后面,并有其一定的接续法,因此学习每一个接续助词都要注意它是接在用言或助动词的哪种活用形后。

- 長ければ切りましょう。/如果长的话,就切短一些吧。(用言假定形)

- 雨が降っても、試合は行われます。/即使下雨,比赛也照常进行。(用言连用形)

- 最近は非常に忙しかったので、ご無沙汰を致しました。/最近很忙,所以好久没问侯您了。(助动词连体形)

- あの人は一向学問が進歩しませんが、どうしたわけですか。/他在学向上一点儿也没进步,怎么回事呢?(助动词终止形)

(2)接续助词不能互相重叠使用,一般也不和别的助词重叠。但有些接续助词在某些惯用说法中,后面可以再接某些提示助词、副助词,个别接续助词有与格助词重叠使用的特例(如“てから”)。

- これは運じゃない。 努力したからこそ成功したんだ。 /这不是运气。 是因为付出了努力才获得了成功。

- 狭いながらもようやく自分の持ち家を手に入れることができた。/虽然很小,可终于有了自己的家。

- 食べてばかりいると太りますよ。/老是吃东西会发胖的。

- 入学してから遊び回っている。/入学后老是玩。

(3)在职能上,接续助词与接续词相同,都是起承上启下的作用,但接续词是内容词,而接续助词是功能词。因此,从形式上看,接续助词是在一个句子中表示用言(用言性词组、主从句中从句与主句、并列句中的分句)之间的接续,而接续词连接两个句子时,则是放在一个句子的句首,表示此句与上句的承接关系。

- 2時間待ったけれども、一郎は姿を現さなかった。/等了两个小时,也没见一郎的人影。(接续助词)

- 2時間待った。けれども、一郎は姿を現さなかった。/等了两个小时。可是,也没见一郎的人影。(接续词)

文语助词“に”在现代日语中作为接续助词使用时,它主要以下面两个形式出现:

(1)接动词终止形后,对它后面所叙述的内容假定在某一条件上。常以“要するに”“思うに”、“言うに”、“察するに”、“考えてみるに”等形式出现。

- 要するに、君がそうすればよいのだ。/也就是说,你那样干就行了。

- 思うに、これは彼らの計画的犯行である。 /想来,这是他们有计划的犯罪行为。

(2)以“~(も)あろうに”的形式,表示逆接转折的语气。

- 折りもあろうに悪い時にやってきた。/也不看看时候,这种时候跑来了。

- 場所もあろうにこんな所で言わなくてもいいじゃないか。/也不看看地方,非得在这种地方说吗?

て

接续方法

“て”接在动词、形容词及动词型活用助动词、形容词型活用助动词连用形后。

やめて 頼んで 安くて

降られて 聞かなくて 聞かせたくて

语法意义和主要用法

表示并列或对比

- この川は長くて広いです。/这条河又长又宽。

- 夏は暑くて冬は寒いです。/夏天热,冬天冷。

- 朝は5時に起きて夜は10時に寝る。/早上5点起床,晚上10点睡觉。

表示随时间推移而发生的动作的先后关系

有时为了更明确地表示动作在时间上的先后关系,可在“て”后加格助词“から”或名词“以来”等。

- 弟は朝ご飯を食べて学校へ行きました。/弟弟吃过早饭去学校了。

- 夏は過ぎて秋が来た。/夏天过去了,秋天来了。

- 新聞は帰ってきてからゆっくり読もう。/报纸等回来以后再慢慢看吧。

- 一年前に行って以来、あそこへは久しく行かなくなった。/自从一年前去过那儿以来,好久没去了。

表示动作进行的方式、方法、手段

- 父は毎日電車に乗って会社へ行きます。/父亲毎天乘电车去公司。

- 私はラジオの講座を聞いて英語を勉強しています。/我在听广播讲座学英语。

- 姉は船の上で白いハンカチを振って別れを告げた。 /姐姐在船上挥动着白手帕告别。

表示前项对后项的叙述内容加以限定

- きょうはきのうに比べてだいぶ暖かい。 /今天和昨天相比暖和多了。

- 彼の発言は公職にある者として許しがたい。/作为一个担任公职的人来说,他的发言是不可原谅的。

- 彼の意見を無視してそんなことをしてはいけない。 /不能不听他的意见做那种事。

表示原因、理由

这种用法只限于客观的表达,句末不能用主观的表达方式。

- あまり小さくて見えません。 /太小了,看不见。

- 風邪をひいて学校を休みました。/得了感冒,没去上学。

- 教室で騒いでしかられました。/因在教室里吵闹而受到了批评。

表示前后项是逆态的接续关系

- 事情を知っていて言わないのだから、彼も性格が悪い。/知道情况却不说,他也够坏的。

- あれほど叱られてまだやめないとは驚いた。/受到那样的训斥,可还不罢休,真让我感到惊讶。

- あんなに勉強していて落第したのか。/那么用功学习还没考上吗?

连接补助动词、补助形容词

- 果物は水分を含んでいます。/水果含有水分。

- この言葉はよく使うから覚えておきなさい。 /这句话很常用,要记住它。

- 先生に作文を直していただきました。/请老师改了作文。

- あなたも一緒に行ってほしい。/希望你也能一起去。

有的语法学家认为跟在形容动词、形容动词型活用助动词词干后的“で”也是接续助词,这里认为"で"是形容动词的连用形词尾,是含有接续助词"て"语法意义的词尾。

- 風味がたいそう結構で、たくさんいただきました。/味道很好,吃了很多。

“动词连用形+て”与动词连用形表示中顿用法的异同。

- 郭さんは朝早く起き、庭を掃きました。/小郭早上很早起来打扫了院子。

- 郭さんは朝早く起きて、庭を掃きました。/小郭早上很早起来打扫了院子。

- 例をあげ、詳しく説明します。/举例详细说明。

- 例をあげて、詳しく説明します。 /举例详细说明。

在表示一个动作主体的动作的先后关系时,“动词连用形+℃”这种形式要求前活后两个动作或者都是意志动作,或者都是无意志动作。而动词连用形表示中顿时则不受这些条件的限制,前后两项可以都是意志动作或都不是意志动作,,也可以其中之一是意志动作而另一个不是意志动作。

- 彼女は家に帰り(帰って)、食事の用意にとりかかった。/她回到家,开始准备做饭。(前后两项都是意志动作)

- 田中さんは飛行場に着き(着いて)、荷物の検察をうけた。/田中到达了机场接受了行李检查。(前后两项都是无意志动作)

- 田中さんは飛行場に着き(?着いて)、家に電話をした。/田中到了机场,给家里挂了电话。(“着く”是无意志动作,“電話をする”是意志动作)

- わたしは野村に偶然に会い(?会って)、その話をした。/我偶然遇见了野村,讲了那件事。(“偶然に会う”是无意志动作,“その話をする”是意志动作)

在并列两个动作主体进行的两个动作时,“动词连用形+て”要求前后两个动作必须都是有意识进行的动作,动词连用形表示中顿时可以都是有意识进行的动作,也可以都是无意中出现的动作。

- 太郎が東大にはいり( はいって)、次郎は早大にはいった。/太郎进了东京大学,次郎进了早稻田大学。(前后都是意志动作)

- 太郎は帽子をとられ( ?とられて)、次郎は服を破られた。/太郎帽子被拿走了,次郎衣服被撕破了。(前后都是无意志动作)

表示同一个动作主体进行的两个动作,而这两个不是先后发生的动作时,可以用动词连用形表示中顿的形式。很少用“动词连用形+て”的形式。

- 弟はスケートもやり(X やって)、スキーもやる。/弟弟既滑冰又滑雪。

- 李さんは日本語もでき(?できて)、英語もわかる。/小李既会日语又懂英语。

“て”接在否定助动词“ない”的后面时,有“ないで”和“なくて”两种形式,它们的不同及与“ずに”的区别如下:

“なくて”的主要用法:

(1) “なくて”连接的前后两项是相对立的事物。

- 雨が降らなくて、雪が降った。/不下雨,下雪了。

- あの人は何もしてなくて、みんなやったのは私です。 /那个人什么也不干,都是我做的。

(2)“て”表示原因、理由或以“ては”的形式表示假定条件。

- うまく説明できなくて、困った。/不能很好地说明,真为难。

- 雨が降らなくては田も植えられない。/不下雨的话,就种不了田(插不了秧)。

“ないで”的主要用法

(1)后接补助用言

- 何も聞かないでください。/请什么都别问。

- 何もしないでいてみよう。/试一试什么都不做。

(2)前项修饰后项

- あの人は、人の言うことを聞かないで出て行った。/那个人也不听別人说什么就出去了。

- 雨が降っているのに傘も差さないで歩いている。 /下着雨,可是却没打伞走在雨中。

如果既可以认为前项与后项是相对立的事物,又可以认为前项修饰后项的时候,则二者都可以用。

- 雨が降らなくて、雪が降った。/不下雨,下雪了。

- 雨が降らないで、雪が降った。/不下雨而下雪了。

“ずに”的用法

“ずに”只有“ないで”的(2)的用法,且主要用于书面语。

- あの人は、人の言うことを開かずに、出て行った。/那个人也不听別人说什么就出去了。

- 雨が降っているのに傘も差さずに歩いている。/下着雨,可是却没打伞走在雨中。

当然,这里只是就否定助动词“ない”而言的。 形容词和补助形容词“ない”只有“なくて”的形式而无“ないで”、“ずに”的形式。

- 庭には木が一本もなくて、石が置いてあるだけだ。 /院子里没有一棵树,只是放着石头。

- そこはそんなに遠くなくて、車で1時間ほどで行ける。/那几不太远,乘车一个小时左右就能到。

- あの人は山田さんではなくて、吉田さんだ。/那个人不是山田,是吉田。

ながら

接续方法

“ながら”接在动词和动词型活用助动词的连用形、形容词和形容词型活用助动词的终止形、形容动词词干、某些名词后。

読みながら 伝わされながら 若いながら 知らないながら ささやかながら 小型ながら

语法意义和主要用法

接在意志动词连用形后,表示动作同时进行或两个动作同时存在

- あの人はいつも新聞を読みながら、ご飯を食べます。/那个人经常边看报纸边吃饭。

- 天気がいいから、散歩しながら話しましょう。/天气很好,我们边散步边谈吧。

- 王さんが笑いながら、部屋に入ってきました。 /小王笑着走进房间里来了。

接在状态动词连用形、“动作动词+ている”连用形、形容词终止形、形容动词词干、某些名词后,表示逆态接续,可以用“ながらも”的形式

- 不快に思いながら顏色には出さない。/虽然感到不高兴,但不流露在脸上。

- 学校まで来ていながら、授業に出ない。 /到学校来了却不去上课。

- 年が若いながらなかなかしっかりしている。/年纪虽然不大,却很靠得住。

- 何も知らないながらも、知ったふりをする。/什么也不懂却装懂。

- このカメラは小型ながらよく写る。/这架照相机虽然小,却照得很清楚。

在表示动作同时进行时,“ながら”要求同时进行或同时存在的两个动作的主体是同一个主体,并且表示两个动作的动词应是动作性动词而不是状态动词。 在前后是同一主体,且前后动词都是动作性动词时,也要注意,瞬间动词一般是不后续“ながら”的。 下面这几个例句是错误的:

- X 雨が降っていながら、風が吹いています。 (不是同一主体)

- X 喫茶店から音楽が聞こえながら、みんなコーヒーを飲んでいます。(“聞こえる”是状态动词)

- X 電車に乗りながら新聞を読む。(“(電車に)乗る”是瞬间动词)

同时进行或同时存在的两个动作,在有的句子中,前项和后项互换意思上也没有太大的差异,如:

- 音楽を開きながら、コーヒーを飲む。

- コーヒーを飲みながら、音楽を聞く。

但是,一般地说,“ながら”句型的重点在后项,前项修饰、限定后项,从逻辑上说,前项从属于后项。因此打破了这种关系的句子就显得不自然。

- X バスを待ちながら、体が寒さにふるえてしまった。

- 寒さにふるえながら、パスを待つ。

- X 部屋へ帰って休みながら、コーヒーを飲む。

- コーヒーを飲みながら、休む。

下面是由“ながら”构成的一些惯用说法,其用法与副词相似。

- 残念ながら、お伴することはできません。/太遗憾了,我不能陪您去。

- お粗末ながら、さしあげましょう。/微薄之礼请收下。

- 熱いかゆをすすって元気を取りもどしたその少年は、涙ながらにこんな身の上話をした。/喝了热粥有了气力的那个少年,流着泪说起了自己的身世。

“ながら”和“つつ(も)”的异同

“つつ(も)”接在动词连用形后,表示的意义与“ながら”基本相同,但现代口语中不太常用。

- ラジオを開きつつ、新しく来た雑誌を見る。 /一边听收音机、一边看新来的杂志。

- 体に悪いと知りつつもたばこを吸う。/虽然知道对身体不好,却还是抽烟。

另外,“つつ”与补助动词“ある”结合,可表示动作正在进行。

- 雨が降りつつある。 /正在下雨

- 発展しつつある東南アジア諸国。/正在飞速发展的东南亚各国。

し

接续方法

“し”接在用言、助动词的终止形后面。

会うし きれいだし 遅いし 降られるし 行かないし

语法意义与主要用法

表示两个或两个以上的事项同时存在

常与“も”呼应使用。

- この花は色もきれいだし、においもいいです。/这花颜色又漂亮,气味又香。

- 彼は医者にも行かないし、薬も飲んでいません。/他既不去看病,又不吃药。

- 遊んでもいたいし、勉強もしたい。/既想玩,又想学习。

表示同时存在的事项是后续句子的理由

具有列举理由或举出一例作为理由的含义。

- 朝は早いし、夜は遅いし、疲れるのはあたりまえです。/早上又起得早,晩上又睡得晚,当然会疲劳。

- あの人は酒も飲まないし、タバコも吸わないし、今どき珍しい青年だ。/那个人既不喝酒,又不抽烟,是现在很少有的青年。

- お医者さんも大丈夫だといいましたし、もう心配することはありませんよ。/医生都说没事了,再不要担心了。

から

接续方法

“から”接在用言、助动词的终止形后。

降るから あぶないから へただから 未成年だから

来なかったから 食べたくないから 来るだろうから

语法意义与主要用法

表示基于主观判断的原因或理由。

- あぶないから、窓から手を出さないでください。 /危险,请不要把手伸出窗外。

- 一度泥棒に盗まれたから今はとても用心深いんだ。/因为被小偷偷过一次,所以现在警惕性很高。

- あんまり安いからつい買う気になった。/因为价钱太便宜,所以我就忍不住想买了。

- まだ未成年だからお酒は飲めません。/因为还未成年,所以不能喝酒。

- 学校側が許可しなかったのは、その催しが政治的な性格をもつものだと判断したからだ。/校方之所以没有同意,是因为认为那项活动带有政治色彩。

“から”还有一些不能称之为“原因、理由”的用法。

- 必ず明日返すから、1万円貸してくれ。/明天一定还你,借给我1万日元吧。

- 冷蔵庫にピールが冷えていますから、召し上がってください。/冰箱里冰着啤酒,请喝吧。

- 8時に迎えに行くから、いっしょにレストランに行こう。 /我8点去接你,咱们一起去饭店吧。

第一个例句表示请对方作后项动作的条件,后两个例句表示后项得以实现的条件,可以认为“から”在这里起提示后项前提的作用。 “から”还可以用于句末,如:

- (出かけるときに)すぐに帰りますから。/ 我很快就回来。

- (別れ際に)連絡待ってるから。/我等着你的消息。

这是和前面相同的用法,省略了后项,只用“から”提示后项前提。如果要补出被省略的后项,可以成为如下例句。

- すぐに帰りますから、心配しないでください。/我很快就回来,请别担心。

- 待ってるから、連絡ちょうだいね。/我等着你的消息,和我联系哟!

因此,句末用了“から”,就包含了被省略的后项的意义,有希望对方体会自已要求的语气。

“から”还可以构成一些惯用句型。“からには”表示“既然……就……”,からといって”表示“虽说……可是……”,“からこそ”是对原因、理由的强调,表示“正因为……”

- このような事態となったからには、私が責任をとるべきであろう。 /既然事态已到了这个地步,那我就应该承担责任。

- 戦うからには、必ず勝たなければならない。/既然打、就必须取胜

- 食べたくないからといって、何も食べなくては体に悪い。/虽说不想吃,可要是什么都不吃,对身体不好。

- 必要だからこそ買いにいくのです。 /正因为需要,所以才去买。

ので

接续方法

“ので”接在用言、助动词的连体形后。

行くので ないので 休みたいので 不便なので

近づいたので 残念なので 来そうなので

语法意义和主要用法

表示两个事项之间存在客观的或人们都承认的因果关系。“ので”在口语中有时说成“んで”。

- 強いお酒なので、わたしはいただきませんでした。/因为是烈性酒,所以我没喝。

- 最近非常に忙しかったので、御無沙汰を致しました。/因为最近非常忙,所以没有向您问候。

- 試験が近づいたので、みんないっしょけんめい勉強しています。 /快要考试了,所以大家都在拼命用功。

- 上京したっきり連絡がないんで、みんなずいぶん心配していたんだよ。/去了东京以后什么消息都没有,大家都特别担心你呀。

- 朝起きたら雨が降っているんで、出かけるのをやめにした。/早上起来下着雨,所以决定不出门了。

- 頭が痛いので委員会を欠席するから、よろしくお伝えください。/我因头痛不出席委员会了,请转告一下。

- お言葉にあまえまして、お邪魔いたしますんで、よろしくお願いします。/那我就承蒙好意去打扰您了,请多关照。

“から”和“ので”的区别:

(1)“から”表示主观理由。如果后项是表示说话人的推量、命令、禁止、劝诱、请求、意志等主观想法时,用“から”不用“ので"。

- あなたは丈夫そうだから、健康検査は大丈夫でしょう。/你看上去挺结实,健康检查大概没问题。

- 相手は強そうだから、注意しろ。/对手好像挺厉害、要小心!

- 危ないから、触ってはいけない。/危险,严禁触摸。

- 家が近いから、一緒に帰りましょう。/住得近,一块儿回家吧。

- その本が読みたいから、貸してくれませんか。/我想读读那本书,能借给我吗?

- 安くて上等だから、買います。/因为又便宜又高级,所以我要买。

(2) "ので"表示客观原因。它是将前后项中所提到的原因、结果、理由、结论等关系,作为超越说话人的主观存在的事物加以客观描述,后项如果是断定或事实的叙述时,常用"ので"。下面例句中的"ので"可以換成"から",但会因此而减弱客观性语气,增强主观性语气。

- 事故が多いので、運転を休止した。/因为事故多,所以停止了运转。

- 月がないので、道は暗かった。/没有月亮,所以路很黑。

- 今日は国慶節なので、学校も工場も休む。/今天是国庆节,工厂、学校都放假。

- 図書館は本がたくさんあるので、毎日大勢の人が来ます。 /困书馆里有很多书,所以每天有很多人来。

- 火星は地球より小さいので、引カが弱く、そのため大気が少ない。/火星比地球小,所以引力小,因此大气就少。

(3)接在助动词“う(よう)”、“まい”后面时,用“から”不用“ので”。

- 明日は晴れるだろうから、洗濯をした。/明天大概会晴天,所以洗了衣服。

- もうすぐ来るだろうから、準備をしておいてくれ。/可能马上就要来了,准备好!

- 珍しいものもあるまいから、見に行くのはやめた。/也没有什么稀罕的东西,就不去看了。

(4)在正式的场合要表示郑重的请求时,虽然是说话人的主观请求,但为了避免强加于人的语气,也用“ので”。

- 外出をしたいと思いますので、留守をよろしくお願いします。/我想出门,不在时请您帮我看着点。

- 未熟者ですので、ご指導ください。/我还很不成熟,请多多指导。

- 以上のような事情がありますので、この案には賛成しかねます。/鉴于存在以上的情况,我无法赞成这个提案。

ば

接续方法

“ば”接在用言、助动词的假定形后。

行けば 考えみれば ほめられれば いやならば

よければ ありそうならば わからなければ

语法意义和主要用法

表示顺态假定条件

- もし切符が買えばぜひ行ってみたい。/如果买得到票,我一定想去看。

- 値段があまり高くなければ買おう。/如果价钱不太贵我就买。

- 子供の服は着やすく、丈夫でさえあればじゅうぶんです。/孩子的衣服只要好穿,结实就行了。

- みんなが協力してくれれば、もっと早くできただろう。 /如果大家帮我的话,可能完成得更早。

表示顺态恒常条件

表示具备了某种条件,就肯定会发生某种情况。多用于表达超时间的真理、谚语、格言以及事物的习惯、特性等。

- 春が来れば、桜の花が咲く。/春天到了,樱花就会开。

- 2に3をたせば、5になる。/2加3等于5。

- 三人寄れば、文殊の知恵。 /三个臭皮匠,顶个诸葛亮。

- だれでもほめられればうれしい。/谁受到表扬都会感到高兴。

表示前项与后项是并列关系

多用“~も~ば~も~”这个句型,它可以与“~も~し~も~”互换。

- 金もなければ、暇もないんで旅行になんて行けやしない。/又没钱,又没时间,哪能去旅行。

- 台風の季節には風も吹けば、雨も降る。 /台风季节又是刮风又是下雨。

- 賛成だとも言わなければ反対だとも言わない。/既不说赞成,也不说反对。

表示单纯接续的关系

单纯接续不表示前后项有什么条件关系,前项仅仅是单纯地对后项的出处、范围加以限定,或提示谈话的话题。

- 要約すればこうなる。/概括起来,就是这样。

- 天気予報によれば明日は晴れだそうです。/根据天气预报,明天是晴天。

- 田中さんといえば近頃あまり見かけませんね。病気で休んでいるのかな。/说到田中,最近没怎么见他呀!是不是病了请假在家呢。

表示假定条件的“ば”,连接的后项可以是许可、愿望、意志、命令等主观内容。如:

- 食べたければ食べてもかまわない。/想吃就吃吧。(许可)

- お金があれば私も行きたいところだが。/如果有钱,我也想去呢。(愿望)

- くわしいことがわかればすぐお知らせいたします。/详细情况知道后,立刻通知您。(意志)

- わからないことがあれば、いつでも聞いてください。/如果有不懂的事情,请随时来问。(命令)

从上面的例子可以看出,如果前后项不是同一主体,或者前项表示状态,则可以用“ば”连接前后项。这些句子,用“たら”也可以。如果前后项是同一主体,并且前项是动态动词,则只能用“たら”,不能用“ば"。即:表示假定条件的“ば”,后项可以是愿望、意志、命令等主观内容,但它要求前后项不是同一主体,或前后项是同一主体但前项表示状态。

“たら”和“なら”

很多语法书将“たら”和“なら”列入表示假定的接续助词。虽然它们与“ば”“と”有相似的地方,但这里还是认为“たら”是过去完了助动词“た”的假定形,“なら”是断定助动词“だ”的假定形。从下面的例句中可看出“なら”是对“判断”的假定,“たら”是对“过去完了”的假定。

- 家へ帰るのなら、電話してください。/ 如果你要回家,请给我打个电话。(对“家へ帰るのだ”的假定)

- 家へ帰ったら、電話してください。 / 你回到家以后,请给我打个电话。(对“家へ帰った"的假定)

- 彼が来るのなら、私は帰る。/如果他要来的话,我就回去。(对“彼が来るのだ”的假定)

- 彼が来たら、私は帰る。/等他来了,我就回去。(对“彼が来た”的假定)

“たら”、“なら”的主要用法如下:

たら

(1)表示假定条件,后项可以是说话人的希望、意志、命令、推量等内容。

- あしたの朝早く起きられたらジョギングしよう。/明天能早起的话就去跑步。

- 雨が降ったら、キャンプは中止です。/如果下雨,野营就取消。

(2)表示前项成为根据、理由,顺态地导出后项相应的结果,后项可以是希望、意 志、命令等主观的内容。

- 午後になったら、散歩に行きましょう。/到了下午就去散步吧。

- そんなに暑かったら窓をあけなさい。 /要是有那么热、就打开窗户吧。

(3)表示一般性条件。"たら"表示的一般性条件与“ば"、"と”不同,它表示在过去某段时间,前项条件一成立,后项就习惯性地、自然地出现(成立)。

- 家にいた頃、夏になったらよく川へ泳ぎに行った。/在家的时候,一到夏天,就去河里游泳。

(4)表示前后项的动作、作用同时进行或前后项的动作作用有很紧密的先后关系。可以与“と”互换。

- 家へ帰ったら誰もいなかった。/回到家,谁也没在。

- 朝起きたら朝顔が咲いていた。/早上起床,发现牵牛花儿开了。

なら

“なら”表示纯粹的假定,表示与既成事实相反的假定,或把别人提到的事项接过来作为条件并在后项发表意见。前项是肯定会发生事情时,不用“なら”。

- X 春が来るなら花が咲きます。

后项可以是说话人的判断,可以是愿望、意志、命令等主观内容,但不能用过去时结句,也不可以表示客观事实。

- 外国へ行くならその前にその国の言葉を学びなさい。/要去外国的话、先学学那个国家的语言。

- 食べたくないのなら残してください。/不想吃的话,就剩下吧。

- それが事実ならおそろしいことだ。/ 如果那是事实的话,那就太可怕了。

- 君がそれを買うのなら僕はこれを買う。/你要是买那个的话,我就买这个。

と

接续方法

“と”接在用言、助动词的终止形后。

積もると うるさいと 静かだと

知られると 行かないと 行けそうだと

语法意义和主要用法

表示假定条件

以前项为根据理由,从而自然地导出后项的结果。

- こんなに雪が積もると家から出られない。 /雪积得这么厚,可出不了家门了。

- 早く行かないと飛行機に間に合わないよ。/不快点去的话,就赶不上飞机了。

- 皆さんの実力だと、優勝は夢ではない。/凭大家的实力,得冠军並不是梦想。

- 静かだと勉強ができます。/如果安静,就能学习。

表示恒常条件

表示具备了某种条件,就总会发生某种事情。

- 春が来ると、桜の花が咲く。/春天一到,樱花就开。

- 5から3をひくと、2になる。/ 5减3等于2。

- 雨が降ると、道が悪くなる。/一下雨道路就不好走了。

表示前后项的动作、作用同时进行或者有很紧密的先后关系

- トンネルを抜けるとそこは雪国だった。/穿过隧道,那儿就是雪国。

- 川岸を歩いていると、助けてくれと呼び声がしました。/正在河边走着,听到了“救命”的喊声。

- 言い終わると出ていった。/说完就出去了。

表示单纯接续的关系

单纯接续不表示前后项有什么条件关系,前项仅仅是对后项的出处、范围加以限定。

- 要約するとこうなる。/概括起来,就是这样。

- 新聞によると地価がまた上がったそうだ。/据报纸说,地价又上涨了。

“と”与“ば”、“たら”的区别如下:

(1)表示顺态假定条件的“と”与“ば”、“たら”不同,后项不能表示说话人希望、意志、命令等的内容。

- 寒ければ(Oたら、**×**と)もっと着なさい。/如果冷,就再多穿一些。

- ひまがあったら(Oば、**×**と)一緒に行きましょう。/你有工夫的话,咱们一块儿去吧。

(2)表示顺态恒常条件的“と”可以与“ば”互换。

- 2に3をたすと(ば)、5になる。 /2加3等于5。

- 梅雨になれ**ば(と)**雨が多くなる。/进入梅雨期,雨就多起来了。

(3) “と”可以表示前后项的动作、作用同时进行或者前后项的动作、作用有很紧密的先后关系,“ば”没有这一用法,“たら”有大致相同的用法。

- 家で寝ていると(Oたら、**×**ば)田中が訪ねてきた。/我在家睡觉的时候,田中来了。

- 講堂に入ってみると(Oたら、**×**ば)、人がいっぱい集まっていた。/进入礼堂一看,里面人坐得满满的。

(4) 表示单纯接续的“と”可以与“ば”互换。

- 田中君の話によると(ば)、かれの先祖は大名だったらしい。/据田中讲,他的祖先好像是地方诸侯。

- 一例を挙げれば(と)、田中君が東大に入ったのは全く努力した結果である。 /举个例子来说,田中考进东京大学,完全是其努力的结果。

ては(では)

接续方法

“ては”接在动词、动词型活用助动词、形容词、形容词型活用助动词的连用形后,接在名词、形容动词词干、形容动词型活用助动词词干后时用“では”。

立っては 泳いでは 待たせては 弱くては

読まなくては 簡単では 続きそうでは 8時では

语法意义和主要用法

表示假定条件

用前项引出后项,后项多为否定或消极的内容。

- あそこに立っては危ない。/站在那儿可危险。

- マーケットへ犬をつれて行っては皆に迷惑をかける。/如果把狗带到商场去的话,会给大家带来麻烦。

- 体が弱くては大事業は出来ない。/身体不行的话,可干不了大事业。

- 話はあまり簡単ではわかりにくいだろう。/如果话讲得过于简单,那就不容易懂吧。

- 開会が8時では少し早すぎるだろう。/ 8 点开幕的话,大概有点儿太早吧。

- 川で泳いではいけない。/不许在河里游泳。

表示反复出现、进行的行为动作

- 彼は非常に本が好きで、町へ行っては本を四、五冊買ってきます。 /他很喜欢读书,每次上街都买回四五本来。

- 雪は消えては降り、降ってはまた消えた。 暖かいところだからなかなか積もらない。 /雪化了又下,下了又化了。 因为这是个暖和的地方,雪总是积不起来。

- 町へ行ってはアイスクリームを買って食べる。/毎次上街都买冰淇淋吃。

が

接续方法

“が”接在用言和助动词的终止形后。

走るが 高いが じょうずだが 探してみたが

練習させるが 読みたいが 行けそうだが 学生ですが

语法意义和主要用法

表示转折

- 雨が降ってきたが、試合は続行します。/下起雨来了,但比赛还要继续进行。

- 昨日まであちらこちら探してみましたが、どうしてもその家がわかりません。/到昨天为止一直四处寻找,怎么也找不到那一家。

- お忙しいでしょうが、ぜひお越しください。/您可能很忙、但请务必来。

表示并列或对比、对照

- 日本では自動車は道の左側を走るが、中国では右側を走ることになっている。 /在日本规定汽车在马路的左侧行驶,而中国规定在右侧行驶。

- 天気がよいが、風は冷たい。/天气很好,但风很冷。

- 英語ができますが、日本語はできません。/会英语,但是不会日语。

起承上启下的作用

前句多用于交代后句所需的前提。

- 彼から聞いたのですが、本当でしょうか。/我是听他说的,是真的吗?

- 山田ですが、太郎君がいますか。/我是山田,太郎在吗?

- 何新聞でもいいが、ちょっと貸してください。/什么报纸都行,请借给我看看。

缓和语气

放在句末,不说出后项的内容,以避免明说,缓和说话语气。

- 日曜日なら暇ですが。/如果是星期天,我有空。

- 体の具合がちょっと悪いですが。/身体有点儿不太舒服。

- お願いしたいことがあるのですが。/我有件事想拜托您……

けれども

接续方法

“けれども”接在用言和助动词的终止形后。口语里常用“けれど”、“けども”、“けど”的形式。

あるけれども 難しいけど じょうずだけれど かけてみたけど

申しますけれども 読みたいけども 行けそうだけれど

语法意义和主要用法

表示转折

- 雨が降ってきたけれども、試合は続行します。/下起雨来了,但比赛还要继续进行。

- さっそく電話をかけてみたけれど、通じませんでした。/马上打了电话,但没打通。

- 責任者だけど、それに関しては責任はない。 /我虽然是负责人,但对那件事我没有责任。

表示并列或对比、对照

- 話せるけれども、書けない。/会说,可是不会写。

- 今月は祭日があるけれど、来月はない。/这个月有节日,可下个月没有。

- 一年生には難しいけど、二年生には易しすぎます。/ 对一年级学生来说很难,可是对二年级学生来说就太容易了。

起承上启下的作用

前句多用于交代后句的前提。

- 彼から聞いたのだけど本当ですか。/我是听他说的,是真的吗?

- ちょっとお聞きしたいのですけど、駅へ行く道はどちらでしょうか。/请问,去火车站是哪一条路?

- 伊藤と申しますけれども、先生はご在宅でしょうか。/我叫伊藤,请问老师在家吗?

缓和语气

放在句末,不说出后项的内容,以避免明说,缓和说话语气。

- あしたなら都合がいいのですけど。/要是明天的话,倒是可以。

- 飲み物はビールしかありませんけど。/饮料只有啤酒……

- いま、金先生はお出かけですけど。/现在金老师不在……

“けれども”和“が”的区别:

它们都接在用言和助动词终止形后,其语法意义基本相同。 “が”语气郑重一些,多用于书面语言,而“けれども(けども、けれど、けど)"比较随便一些、多用于口语。 讲话时,男性多用“が”、女性多用语气比较柔和的“けれども(けども、けれど、けど)"。

のに

接续方法

“のに”接在用言及助动词的连体形或终止形后。

行くのに ないのに 丈夫な(だ)のに 待っているのに

間に合ったのに よさそうな(だ)のに 日曜日な(だ)のに

语法意义和主要用法

表示转折关系。“のに”连接两个事项,表示后面的事项不受前面事项所规定的条件的限制,有时带有出乎意料、埋怨、责怪等语感。“のに”也可以放在句末,表示遗憾、责怪或埋怨的语气。

- 一時間も待っているのに、先生はまだいらっしゃらない。/都等了一个小时了,老师还没来。

- お金もないのに、むだづかいばかりしている。/又没钱,还老胡花。

- ふだんあんなに丈夫な(だ)のに、どうしてそんな病気にかかったのだろう。/平时那么结实的,怎么会得那种病呢?

- 今日は日曜日な(だ)のに、入出が少ない。/今天是星期天,外出的人却很少。

- もう来るはずな(だ)のに、まだ来ない。どうしただろう。/已经该来了,却没来。怎么回事呢?

- 見かけはよさそうな(だ)のに、案外質が悪い。/外观好像还挺好的,谁知质量竟很差。

- もう少し早く起きれば汽車に間に合ったのに。 /再早一点儿起床的话,就能赶上火车了,可……

- この部屋がもう少し広ければいいのに。/这个房间再宽敞一点儿就好了。

断定助动词“だ”加“のに”时,有连体形加“のに”构成“なのに”的说法,也有终止形加“のに”构成“だのに”的说法,江戸时代“だのに”用得较为普遍,明治以后多用“なのに”,现在两种形式并存,日本的“国定教科書”中两种形式也都有出现。

“のに”的后项必须是已知的事实,因此不能出现命令、意志、推量等主观的表达方式。

- x もう8時なのに、もう少し寝ていなさい。

- x もう8時なのに、もう少し寝ていよう。

- x 日曜日なのに、先生は研究室にいるだろう。

“のに”与“が”、“けれども”都表示转折关系,但“が”和“けれども”仅仅是将两个意思相逆的事项连接起来,没有“のに”所包含的出乎意料、不满、责怪等语气。

- 電車があったのにバスで行きました。/明明有电车的,却乘公共汽车去了。

这句用“のに”表示与“電車のほうが都合がよかったので電車で行くだろう”这种预料相反,事实上“バスで行った"。

- 電車があったけれども(が)、バスで行きました。/有电车、可是乘公共汽车去了。

这句用“けれども(が)”,无法推测“電車”和“バス”哪个更为方便,仅仅表明没有乘“電車”去,而是乘“バス”去的。

下面这个句子就错在没有理解“のに”所包含的出乎意料、不满、责怪等语气。

- x 日本に7ヶ月ぐらい居たのにもう一年もたったような気がする。

改为以下的说法比较自然:

- 日本に7ヶ月だけ居たのにもう一年もたったような気がする。 /在日本只待了7个月,可觉得就像过了一年。

- 日本に7ヶ月しか居ないのにもう一年もたったような気がする。/在日本只待了7个月,可觉得就像过了一年。

- 日本に7ヶ月ぐらい居たが(けれども)、もう一年もたったような気がする。 /在日本虽待了7个月,可觉得就像过了一年。

ても(でも)

接续方法

“ても”接在动词、动词型活用助动词、形容词、形容词型活用助动词的连用形后,接在名词、形容动词词干、形容动词型活用助动词词干后时用“でも”。

降っても 死んでも ほめられても 暑くても

行かなくても 丈夫でも 降りそうでも パン食でも

语法意义和主要用法

表示假定让步条件的逆态接续

表示即使在前项条件已经成立的情况下,后项也不受此条件约束,依然成立。

- たとえ雨が降っても、行きます。/即使下雨,也要去。

- 毎朝パン食でもかまわない。/每天早上都吃面包也不要紧。

- だれに聞いても親切に教えてくれます。/无论问谁,都会很热情地告诉我。

- どんなに丈夫でも長くは使えないだろう。/再怎么结实,也用不了多长时间吧。

表示既定让步条件的逆态接续

表示前项以一既成事实为条件,后项在此条件下也成立。

- 雪は夜になってもやみませんでした。/到了夜里,雪也没停。

- あんなに暑くてもだれも暑いと言わなかった。/那么热,可是谁也没说热。

- どう考えても本当の話とは思われない。/不管怎么想也觉得不是真的。

在口语中,“ても”接在形容词或形容词型活用助动词后面时可以说成“っても”以表示强调。

- 寒くっても平気です。/即使冷,也不要紧。

- 国へ帰りたくっても二年間は帰らないつもりです。/即使想回国,两年内也不准备回国。

“っても”还可以接在用言或助动词终止形后面,但这是“~と言っても”的缩略形式。

- 帰るっても、今からではもう遅い。/即使说要回去,现在也晚了。

- 暑いっても、私の国に比べれば、それほどではありません。/说这儿热,可和我们国家相比,就不算多热。

“ても”和“のに”、“けれども(が)”的区别

(1)“ても”可以表示假定逆接条件、“のに”和“けれども(が)”没有这种用法。

- 雨が降っても(xのに、xけれども)、私は出かけるつもりです。/即便下雨我也要出去。

(2)如果用于叙述事实,“ても”、“のに”、“けれども(が)”都可以用,但意义有差别。

- 薬を飲んでも、熱は下がりませんでした。/即便是吃了药,还是没有退烧。

- 薬を飲んだのに(けれども)、熱が下がりませんでした。/虽然吃了药,但是没有退烧。

(3) “のに”的后项必须是已知的事实,因此不能出现命令、意志、推量等主观的表达方式。"ても"、“けれども(が)”则不受此限制。

- 雨が降っていても(xのに、Oけれども)、外で遊びなさい。(命令)

- 雨が降っていても(xのに、Oけれども)、外で遊びますか。(疑问)

- 雨が降っていても(xのに、Oけれども)、外で遊ぶでしょう。(推量)

- 雨が降っていても(Oのに、Oけれども)、外で遊びました。(叙述事实)

(4)“けれども(が)”可以表示后句的前提、对照、对比等。“ても”、“のに”没有这样的意义。

- すみませんけど、電話を貸してくれませんか。/对不起,请借电话用一下。

- 明日の天気ですが、だいぶ悉くなりそうです。/明天的天气啊,好像会变得坏。

- 山下先生は英語もペラペラですが、フランス語だってすごく上手なんです。/山下老师英语说得非常流利,法语也很好。

たって(だって)

接续方法

“たって”接在动词、动词型活用助动词、形容词、形容词型活用助动词的连用形后,接在名词、形容动词词干、形容动词型活用助动词词干后时用“だって”。

行ったって 呼んだって やらせたって 安くたって

知らなくたって いやだって 降りそうだって 薬だって

语法意义和主要用法

“たって(だって)”的意义与"ても(でも)"基本上一样,是表示让步意义的逆态接续关系,一般用在口语中。

- あそこまで、東京からじゃ、特急で行ったって2時間はかかる。/从东京就算乘特快到那儿去,也得花两个小时。

- 値段が安くたって品が悪ければ買わない。/如果东西不好,就算价钱便宜我也不买。

- 彼なら何をやらせたってうまくやりますよ。 /要是他的话,让他做什么都能做得很好。

- 呼んだって返事しないから、よしなさい。/叫他也不会应声,算了吧。

- 決めた以上、いやだって、だめでしょう。/既然定下来了,不愿意也不行了吧。

“たって”接在形容词或形容词型活用助动词后面时,可以说成“ったって”来表示强调。

- 寒くったって平気です。/即使冷也不要紧。

- 読まなくったって、よく分かっています。/即使不读我也很明白。

“ったって”可以接在用言或助动词终止形后面,但这是表示“~と言っても”的意思。

- どんなに早く書けるったって30分はかかるだろう。 /无论写得多么快,也得花30分钟吧。

- 難しいったって、よく考えれば分かるはずだ。/即使说难,但如果好好想想,也应该会明白。

- 今から行こうったって、電車がないよ。/即使说现在去、也没有电车了呀!

- いくら静かだったって、交通不便なところでは困る。/就算这地方再清净,可如果交通不便,那也是麻烦事。

とも

接续方法

“とも”接在形容词或形容词型活用助动词的连用形及助动词“う”、“よう”、“まい”的终止形后面。

高くとも 行かなくとも 謝られようとも

言わずとも 言おうとも

语法意义和主要用法

“とも”是文语接续助词,在现代日语中,主要用于书面语。

表示让步意义的逆态接续。表示前项以一既成事实为条件,或假定在前项条件已经成立的情况下,后项也不受此条件约束,依然成立。

- 値段が高くとも買います。/价钱贵也买。

- どんなに苦しくとも途中でやめるな。 /再怎么艰苦,也不要半途而废。

- そんな無理をせずともいいのに。/用不着那么勉强也行。

- 君が何をしようとも、私には責任はありません。/不管你做什么,我可没有责任。

- 誰が何と言おうとも、かまわない。/不管谁说什么,我都不在乎。

- 今更いくら謝られようとも、僕は君を許す気など毛頭ないね。/到了现在,你再怎么道歉,我都不会原谅你啊!

接在一些表示程度、数量的形容词连用形、程度副词后,表示在程度、数量方面的一个极端。 这种用例较有限,且这些词语接上“とも”后,常被当作一个副词。

- 少なくとも10人は人手がほしい。/至少需要 10个人。

- 遅くとも今日中には何とか結論が出したい。/最晚今天之内想拿出结论来。

- 多少とも政治に関心のある人なら記憶に残っているはずの事件だ。/多少对政治有所关心的人应该是记得这次事件的。

并列助词

并列助词(並立助詞)用来并列两个或两个以上的处于同等地位的内容词或词组,构成联合式词组。并列助词表明联合式词组中内容词或词组之间的并列关系。

两个或两个以上的内容词或词组由并列助词并列构成的联合式词组,不具备“格”,不能体现这个联合式词组在句中的地位及其与其他词的关系。它必须借助加在其后的格助词构成主语、宾语、补语、定语等成分,或加助动词“だ(です)”等构成谓语成分。

- 弘と洋子と /弘和洋子(联合式词组)

- 弘と洋子とがペアを組んだ。/弘和洋子结为一组。(后接“が”在句中做主语)

- 試験は難しかったり、易しかったりです。/考试题有时难,有时容易。(后加助动词“です”在句中做谓语)

根据并列助词所表示的不同的并列关系,可将主要的并列助词作如下分类。

(1)表示单纯并列的:と

(2)表示举例性并列的:や、たり、とか、やら、だの

(3)表示选择性并列的:か、なり

(4)表示累加性并列的:に

并列助词有以下几个主要特点:

(1)在接续法上,并列助词介于所并列的词语之间,或接在每个并列的词语之后,其前可以是体言或相当于体言的词语、用言及助动词的连体形、连用形,以及副词等。

- 本とノートがある。/有书和笔记本。

- 大きいのと小さいのを下さい。/请把大的和小的给我。

- 読むだけなり書くだけなりなら、日本語も簡単だが、話すことは難しい。/如果只是读、写的话,日语也很简单,可是要说却很难。

- 夏休みにはデレビを見るとかラジオを聞くとかして時間を過ごします。 /准备看看电视听听广播度过暑假。

- 飛んだり跳ねたりしている。/又蹦又跳。

- 高くなり安くなりお望み次第にこしらえて上げます。 /价钱贵点还是便宜点,都可以按您的要求来做。

(2)并列助词在句中所起的作用,是将两个词或词组连接起来,使其在句中起一个词的语法作用,它不具备“格”,与格助词不同,也与副助词、接续助词不同。 并列助词中虽然有的含有列举等意义,但主要起将两个词连在一起的语法作用,不具备副助词的添意作用;接续助词中虽也有单纯并列的助词,但大多数是以某种修饰关系(例如“条件”等)连接两个句子。

(3)从形式上看,并列助词有和格助词、提示助词、副助词叠用的现象,实际上,由于并列助词并列而成的联合式词组只能像一个体言那样使用,故在入句时需加上格助词、提示助词、副助词等。因此,不是单纯的助词相互间叠用的问题。

- 彼の父親なり母親なりに相談しなければならないだろう。/必须和他的父亲或母亲商量商量吧。

- 君になり僕になり知らせてくれればよかったのに。 /随便告诉你或者我一声就好了。

- あれとこれとは違います。/那个和这个不一样。

- うそをついたりなどしてはいけません。/不许说谎什么的。

(4)由并列助词构成的联合式词组,有时可以直接入句作状语。能够直接入句作状语的,可以看作是具有体言性质的联合式词组后省略了一些词。

- 飲んだり食べたり(して)、十分腹ごしらえをした。/又吃又喝的,把肚子打发得饱饱的。

- 書くやら読むやら(して)、まじめに日本語を習っている。/又写啦又读啦,认真地学习日语。

と

接续方法

“と”接在体言、相当于体言的词语后。

文庫本と雜誌 大きいのと小さいの

语法意义和主要用法

“と”表示单纯并列,列举事物的全部。

- 文庫本と雑誌を買った。/买了袖珍本的书和杂志。

- 君と僕と彼女と三人で山へ登ってみよう。/你和我和她三个人去爬爬山吧!

- 大きいのと小さいのを下さい。/请给我大的和小的。

- 今度の委員は山田と橋本だ。/这次的委员是山田和桥本。

- 字を書くのと計算するのは、大嫌いだ。/我特别讨厌写字和计算。

由"と”构成联合式词组时,正规的用法应该是在所并列的最后一部分后也加一“と”,构成的联合式词组作体言用。

- 太郎と次郎と花子(と)がやってきた。/太郎、次郎和花子来了。

- 彼は太郎と花子との間に生まれた子だ。/他是太郎和花子的孩子。

- 大きいのと小さいの(と)をください。/请给我大的和小的。

- のりとはさみ(と)で紙人形をこしらえた。/用浆糊和剪刀做成了纸人。

在现代日语中最后一个“と”一般都能省略不用,大多数情况下最后加不加“と”意思并无差别,但下面几种情况要注意。

(1)可能产生歧义的时候

- わたしは昨日佐藤と後藤のうちを訪問した。/①我昨天和佐藤一起拜访了后藤的家。②我昨天拜访了佐藤和后藤的家。

- わたしは昨日佐藤と後藤とのうちを訪問した。/我昨天拜访了佐藤和后藤的家。

第一个例句既可以理解为“我昨天和佐藤一起拜访了后藤的家”,也可以理解为“我昨天拜访了佐藤和后藤的家。” 因此,为了避免混淆,要明确表达后者的意思时,不省略“と”。

(2)并列的体言各有较长的定语,或最后一个体言有较长的定语时,为使并列的体言之间的关系明确,最后一个“と”不省略。

- 植物に日光があたると、葉緑体の中で、根から吸い上げた水と空気中からとりいれた二酸化炭素とから日合成によって、デンプンをつくることができる。/植物被日光照射后,从根部吸收上来的水分和空气中的二氧化碳就会在叶绿体中由于光和作用而生成淀粉。

有时“と”还可以接在用言、助动词连体形后。

- 聞くと見るとではまったく違う。/听和看可完全不一样。

形式上“と”虽然接在用言后,但从意义上看,"と"所连接的事项其实是具有体言性质的,可以看作是形式上没有体言化而实质上体言化了的用言。

や

接续方法

“や”接在体言、相当于体言的词语后。

新聞やテレビ 高いのや安いのや

语法意义和主要用法

“や”表示事物的列举,但列举的是全体中的一部分,带有举例的语感,这是与“と”的不同之处。 所并列的最后一个体言之后不再用“や”,但有时以“~や~や~など”的形式和副助词“など”一起使用。

- 太郎や次郎や花子などが私たちの同級生だ。 /太郎、次郎、花子都是我们的同学。

- サッカーやバスケットボールのようなスポーツが好きだ。/喜欢像足球、篮球这样的体育运动。

- 新聞やテレビなどで、その事件のことを知った。/通过报纸、电视等,知道了那起事件。

- 肉や魚ばかりでなく、野菜も食べなさい。 /別光吃肉呀、鱼什么的,也吃点蔬菜。

- 高いのや安いのやいろいろな種類があります。/价钱有贵的,有便宜的,有许多种类。

たり

接续方法

“たり”接在用言或助动词连用形后。 由“たり”构成的联合式词组具有体言的性质,可以像体言一样用,还可以后接“する”像サ变动词词干一样使用,或者可以直接入句做状语。

泣いたり騒いだり 話して聞かせたり絵を描いてみせたり

寒かったり暑かったり きれいだったり汚かったり

本当でしたりうそでしたり

语法意义和主要用法

表示动作在某一时间内交替进行或状态交替出现

- その老人は泣いたり騒いだりしました。/那个老人又哭又闹。

- 近頃の天気は寒かったり暑かったりしてたいへん不順です。/近来的天气忽冷忽热,很不正常。

- これじゃまるで踏んだり蹴ったりだ。/这筒直欺人太甚。

- 子供たちは歌ったり踊ったりで、たのしそうに遊んでいる。 /孩子们一会儿唱歌一会儿跳舞,在愉快地玩耍。

- 飲んだり食べたり、十分腹をこしらえた。/又喝又吃的,把肚子打发得饱饱的。

- 泣いたり笑ったり嘆いたりうなったり少しも冷静な態度がない。 /又哭又笑,又叹息又呻吟,态度一点儿也不冷静。

- 古本屋は一見だれにでもできそうだが、売ったり買ったりが意外にむずかしいそうだ。 /开旧书店乍一看好象谁都会一样,可是据说买卖旧书是相当难的。

- このところ体の調子が悪く、何もできずにただ寝たり起きたりの生活を繰り返しているだけだ。/这阵子身体不太好,什么也做不成,每天只是睡下又起来,起来又睡下。

用“~たりする”的形式

表示举例或者并列,举出一个代表性的动作或状况作为例子来说明情况,言外暗示还有诸如此类事情。这可以作为并列的特殊用法。

- うそをついたりしてはいけません。/不许说谎什么的。

- それぐらいのことで怒ったりするものではない。/不应该为那一点事生气。

- 人に見られたりすると、外聞が悪いから、やめなさい。/如果被人看到,那可就不好听了,快别干了。

- 水にぬれて色が変わるようだったりしたら、すぐに別なのとお取り替えします。/如果有因浸水而变色等现象发生,立刻给您更换。

对“たり”这个助词应归入哪一类助词这个问题,有两种看法。 一是从接续上来看,“たり”只能接于用言或助动词之后,应属于接续助词。 桥本进吉就是以接在什么词后来区分并列助词和接续助词的,他把“たり”称为“対等接続助詞”。 还有一种看法是从语法意义上来看,认为“たり”属于并列助词。这里采用后一种看法。 在接续上,"たり”虽然受到只能接于用言或助动词之后这种限制,但他所起的的作用与“や”、“なり”等并列助词相同,且由“~たり~たり”构成的联合式词组,或可后接“する”像サ变动词词干一样使用,或可加格助词、助动词“だ”等入句,或可直接入句做状语,具有很强的体言性质。 这是与接续助词很不相同的。

とか

接续方法

“とか”接在体言、相当于体言的词组和用言、助动词终止形后。 并列体言时,最后一个“とか”可以省略,并列用言时不能省略。

東京とか大阪とか 歩くのとか上るのとか

散歩するとかスポーツをするとか

语法意义和主要用法

表示举例性并列,兼有“や”和“か”的意义。

- 陳さんとか王さんとかには話したくありません。/不想跟小陈呀、小王他们说。

- 東京とか大阪のような大都市ではもっと高いでしょう。/在东京、大阪那样的大城市会更贵吧!

- 人に頼んで買ってもらうとか、電話で注文するときとかはどうしても先方と共通の言葉をもっていなくてはならない。 /托人去买或者打电话订购的时候,无论如何需要和对方有共通的语言。

- 暇のときは散歩するとか、スポーツをするとかします。 /闲的时候,或者散散步,或者运动运动。

- わざわざ来なくても、電話をくれるとか、手紙で知らせるとかしてくれればいいんです。 /不用特地跑来,打个电话或者写封信通知一下就行了。

- 普通に歩くのとか階段を上るのとかは何でもないのだが、妙なことに、階段を下りるときに右足がひどく痛む。 /平时走路、上楼梯什么的,一点儿事也没有,怪就怪在下楼梯的时候,右脚痛得不得了。

对并列助词“とか”和格助词“と"与副助词“か”叠用的“とか”需要加以区别。叠用起来的“とか”中的"と”是表示称谓、叙述的内容的,因此多和“言う”、“話す”等词一起使用。下面的例子均是格助词“と”和副助词“か”叠用的“とか”。

- 木村さんとかいう方から電話がありました。/有个好象叫木村的打来过电话。

- ガラスのドアにひびが入っているとか言っている。/说什么玻璃门上有了裂纹。

- 行くとか行かないとかいって、ぐずぐずしているんですよ。/又说去又说不去的,在那儿犹豫着呢。

やら

接续方法

“やら”接在体言、相当于体言的词语和用言、助动词连体形后。用“やら”列举时,所并列的最后一个词后一定还要用一个“やら”。

英語の本やら日本語の本やら 赤いのやら青いのやら

泣くやら笑うやら

语法意义和主要用法

表示举例性并列。

- 英語の本やら日本語の本やらを持ってきた。/把英语书啦,日语书啦都拿来了。

- 藤井やら松村やらから問い合わせの手紙が来た。/藤井啦松村啦,都写信来询问。

- 書くやら読むやら、まじめに日本語を習っている。 /又写啦又读啦,在认真学习日语。

- 泣くやら笑うやら大騒ぎだった。 /哭啊,笑啊,大闹了一通。

- 赤いのやら、青いのやら、きれいなネクタイをたくさん持っている。/红的,蓝的等等,有许多漂亮的领带。

- 風邪を引くやら、下痢をするやらで大変だった。/又感冒又拉肚子、糟糕透了。

だの

接续方法

“だの”接在体言、相当于体言的词语和用言、助动词终止形(形容动词、形容动词型活用助动词的词干)后。 最后的“だの”有时可省略,多用“~だの~など”的句型。

数学だの物理など 歩いて行くだのバスで行くだの

すきだのきらいだの いいだの悪いだの

あれだけだのこれだけだの

语法意义和主要方法

表示举例性并列。 带有比较粗俗的语感,郑重的文章中不用。

- くだものだの、おかしだの食べすぎたので,おなかが痛い。 /水果啦,点心啦,吃得太多了,肚子痛。

- いいだの悪いだのつべこべ言うな。 /别好啦坏啦地乱说啦!

- 歩いて行くだの,バスで行くだのぶつぶつ言っている。 /又是走着去啦,又是坐公共汽车去啦,嘴里嘟囔着。

- あれだけだのこれだけだのと言わないで、あるものを全部出しなさい。/別推说只有这些只有那些的,把所有的统统拿出来吧。

- すきだのきらいだのと言わないで、なんでも食べなければならない。 /不要说什么喜欢不喜欢的,不论什么都要吃。

- 数学だの物理などの理科系の学科はどうも苦手だ。 /数学呀物理等这些理科的课程总是学不好。

- 頭が痛いだの体がだるいなど、怠ける口実ばかり探している。/又是头疼又是没劲儿的,净找偷懒的借口。

表示举例性并列的这几个并列助词,一般多用于口语中。在法律、学术论文等较正式的文章中,要表示并列时,更多的是使用接续词“または”、“あるいは”、"ないしは”或“A.B.C”等列条目书写的形式。

か

接续方法

“か”接在体言、相当于体言的词语和用言、助动词连体型后。 “か”并列体言时,最后一个“か”一般可省略;“か”并列用言时,一般不省略。

あなたか私 人に頼むか自分でするか できるかどうか

よいか悪いか 始まるか始まらないか

语法意义和主要用法

表示两者择一或数者择一的关系。

- あなたか私が行くべきだ。 /你或我该去一个人。

- 言語学か人類学を専攻することにしている。/决定专攻语言学或人类学。

- 今日か明日お伺いします。/今天或明天去拜访(您)。

- 今度の委員は山田か橋本だろう。 /这次的委员大概不是山田就是桥本。

- コーヒー色か鼠色かに染めてごらん。/染成咖啡色或深灰色看看。

- 人に頼むか自分でするかとにかくやってあげます。 /或者托人,或者我自己干,总之我会给你干的。

- できるかどうか、いまのところわからない。/做得了做不了现在还不知道。

- 明日は天気がよいか悪いかまだ分からない。/明天天气好还是坏,还不知道。

用“~か~ないか”的形式,表示时间的时候、意思和“するやいなや"一样,表示动作刚刚发生或完成。

- 家に着くか着かないかという時に、雨が激しく降り出した。/刚到家,瓢泼大雨就下了起来。

- 答案を書き終えるか終えないかのうちにベルが鳴った。 /刚刚写完答案,铃就响了。

“か”一般多用于口语中,在较正式的文章中,要表达选择性并列的意思时多用接续词“または”、“あるいは"、“もしくは"、“ないしは”。有时“か"也可以和接续词一起使用。

- 図書館かまたは公園を建設する。/建图书馆或公园。

- 法律かもしくは条令で規制すべきだ。/应用法律或条令予以限制。

なり

接续方法

“なり”主要接在体言、相当于体言的词语后,也可以接在动词、形容词后。

お茶なりコーヒーなり 読むだけなり書くだけなり

続けるなりやめるなり 高くなり安くなり

语法意义和主要用法

以举例的方式表示数者择一的并列关系。 选择的结果可不限于列举的事物。

- お茶なりコーヒーなり(を)お好きなものをどうぞ。/茶或咖啡,喜欢什么请随便用。

- 郎なり次郎なり花子なりが来ればよい。/太郎或次郎或花子来个人就行。

- 東京へなり大阪へなり早く行っておいでなさい。/或者东京,或者大阪,快点去。

- 読むだけなり書くだけなりなら、日本語も簡単だが、話すことは難しい。 /如果只是读读写写的话,日语也很简单,可是要说很难。

- 続けるなりやめるなり早く決めたほうがいい。/是继续下去还是罢手不干,早点决定的好。

- 高くなり安くなりお望み次第にこしらえてあげます。 /价钱贵点还是便宜点,都可以按您的要求来给您做。

“なり”多用于口语中,在文章及正式的会话中较少出现。 “か“与“なり”都表示选择性并列,“か”表示选择性并列时,实指选择对象,要求从并列出的选择对象中选择一个。 “なり”所列举的选择对象不像“か”那样具体,仅表示举例列举,可以选择列举对象以外的。

- すしかそばか好きなものを注文しろ。(=すし、または、そばのいずれか一つ、好きなものを注文しろ)。/寿司或者面条,点一个你喜欢吃的。

- すしなりそばなり好きなものを注文しろ。(=たとえば、すし、または、そばなど、好きなものを注文しろ)。/寿司啦,面条啦,想吃什么就点什么。

に

接续方法

“に”接在体言、相当于体言的词后。最后一个体言后不再加“に”。

黒ズボンに白セーター 黒いのに青いのに赤いの

语法意义和主要用法

表示添加性的并列关系。

- 私が嫌いなのはピーマンにセロリににんじんです。 /我不喜欢吃青椒、芹菜、还有胡萝卜。

- 朝はご飯にみそ汁と決めている。/早饭必定是米饭加酱汤。

- 黒ズボンに白セーターの男がむこうから走ってきた。/穿着黑裤子白毛衣的男人从对面跑了过来。

- インクは黒いのに青いのに赤いのがある。/墨水有黒的、蓝的和红的。

“に”和“と”都是列举事物的全部,但是两者在意义上有区别。 "に”是累加地列举全部事物,但可以表示对比、对照的并列关系,而“と”是把全部的事物作为一个整体一起列举出来。

- 太郎と花子の二人。(**×**に)/太郎和花子两个人

- 白い砂浜に緑の松林が何とも言えない美しさだ。(**×**と) /白色的沙滩上衬托着绿色的松林,真有一种难以形容的美。

提示助词

提示助词(提示助詞·係助詞)不能表示词与词之间(例如体言之间、用言之间或体言、用言之间、句子之间)的相互关系,这一点与前面的格助词、并列助词、接续助词的性质不同。它的主要作用是在句子中和谓语一起表示说话人的陈述态度。

- 東京と大阪には住みたくないが、京都には住みたい。/不想住在东京和大阪,想住在京都。

这个句子由两个分句并列而成,接续助词“が”把两个分句连接起来,表示两个分句间存在转折关系;在分句中,格助词“に”体现了它前面的词在句中的地位,即表示它前面的词与谓语的关系;并列助词“と”表示两个体言的并列关系。 上面例句两个分句中各有一个“は”,这两个“は”的作用就是表现说话人态度的,它表明了对比的陈述方式。

按照提示助词的陈述作用,可将其大致分为:

(1)表示突出强调的:は、こそ

(2)表示限制性强调的:しか、さえ、すら

(3)表示追加、例示性强调的:も、でも、だって

提示助词有以下特点:

(1)提示助词接在与句末谓语相关的词语后,提示出与谓语陈述方式有呼应关系的部分来,即提示助词突出地(对比地、限定地)提出句子中的一个成分来,成为谓语部分着重叙述的对象,并与谓语中的陈述方式呼应起来,表示说话人的陈述态度。

- かれは行くだろう。

- かれが行くだろう。

前者中提示助词“は”突出、强调地提出“かれ”这个部分,使其成为谓语叙述的对象,并且与"だろう”呼应,表示说话人推测的陈述态度,即说话人就"他”进行推测,推测的结果是“(他)大概会去,不会不去吧”。 后者句中没有提示助词,通过“だろう”表明说话人推测的陈述态度,即说话人推测的结果是“大概他会去,而不是别人去吧”。

(2) 提示助词可顶替格助词“が”、“を”,原则上可以与除“が”、“の”以外的格助词重叠使用。

- 彼は自分の名前すら忘れてしまった。/他连自己的名字都忘记了。

- ここでは話せない。 /在这儿不能说。

某些提示助词可与某些接续助词重叠使用,如:“ばこそ”、“からこそ”、“てこそ”、“ては”、“ても”(也有人主张把“ては”、“ても”看成接续助词)等。

- 自分の家に電話があってこそ便利になったのだ。 /正是因为自己家里有了电话,才变得方便了。

- ふだん用心していたからこそ、今日になっても困らないのだ。/正是因为平时小心谨慎,所以就是有了今天(这种局面)也不为难。

- あそこに立っては危ない。/站在那儿的话很危险。

- たとえ雨が降っても、行きます。/即使下雨,也要去。

“ては”、“ても”现在多被视为一个接续助词。

在与其他助词重叠使用的时候,提示助词一般都在后面,这也是由提示助词与谓语陈述方式有呼应关系这一特点所决定的。

从提示助词与陈述方式相呼应这一特点来看,它本不该用于其他助词之前,也不式应相互重叠使用,但实际上存在一些"提示助詞+格助詞"重叠使用的现象和提示助词相互重叠使用的现象。可以把这种现象视为某些提示助词的特殊用法。

- それこそが問題だ。/那才是问题。

- 誰もが知っている。/谁都知道。

- 新聞さえも読む暇がない。/连读报纸的时间都没有。

- 寒いだけでなく、雪さえも降ってきた。/不光是冷,还下起雪来了。

- 去年はなまけてしまいましたが、今年こそはがんばりたいと思います。/去年懒了一年,今年可得努力一番。

は

接续方法

“は”接于体言、相当于体言的词语、用言连用形、部分助动词连用形、部分副词及助词后。

花は ここでは 読んではみた 降りは降った

ふさわしくはない 上手には話せない 最近は 一度ぐらいは

语法意义和主要用法

提示主题

主题是一句话的中心事项或范围,是后面的谓语部分着重说明的对象。 主题一定要是确定的、已知事物的概念。

(1)提示主语、宾语、补语、状语等为句子主题。

“は”可以顶替“が”、“を”提示主语、宾语;可以跟在补格助词的后面(有时也可顶替“へ”和表示位置的“に”)提示补语;可以接在时间名词、方位名词、数词、副助词、部分副词后面提示状语。

- これからわれわれが学ぼうとしているのはわれわれ自身のこと、人間のことである。/今后我们要学的东西是关于我们自己的事情,关于人类的事情。(提示判断句主语)

- 桜の花は美しい。/樱花很美。(提示描写句主语)

- 秋の月はきれいだ。/秋天的月亮很美。(提示描写句主语)

- 私の家は東京の中野にあります。/我家在东京的中野。(提示存在句主语)

- パンダは竹の葉をよく食べる。/熊猫爱吃竹叶。(提示叙述句主语)

- この映画は先週見ました。/这部电影上周看过了。(提示宾语)

- ここでは話せない。/在这儿不能说。(提示补语)

- 教室へは行きません。/不去教室。(提示补语)

- 最近は、どんな商品でも丈夫になって、少しくらい乱暴に扱ってもこわれなくなった。/最近,无论什么商品都结实了,即使不很当心地使用,也不会坏。(提示状语)

- 一週間に一度ぐらいは映画を見に行きたくなる。/一个星期总想去看一次电影。(提示状语)

(2)“は”提出主题,可以关联全句,甚至到下一句。“は”在复句中有时兼有两个以上的格助词的作用。

- 地球は太陽の惑星の一つで、火星より大きく木星より小さい。/地球是太阳的一颗行星,比火星大比木星小。

- この小説はおもしろいから、ぜひ読んでごらん。/这篇小说很有意思,请一定读读看。

- 君は彼と仲がいいから、お願いするのだ。/你和他关系好,我才拜托你的。

表示对比、比较

用两个或两个以上的“は”提示两个或两个以上的事物,表示它们的对比、比较和区别,有时也可以只用一个“は”提示一个事物,但暗示和别的事物对比的意思。

- その人たちの体温を測ったところ、いちばん低い人は35.2度、いちばん高い人は37.9度でした。 /量了量那些人的体温,最低的人35.2度,最高的人37.9度。

- ずっと真面目に勉強している人は成績がよさそうですが、不勉強のものはいい成績が取れそうもありません。 /一贯认真学习的人成绩不会错,不学习的人好象取得不了好成绩。

- 易しい会話はできるが、難しいことはまだ言えない。 /简单的会话还能对付,难的事情还说不了。

- 今日は休みが取れますが、明日は取れません。/今天能请假,明天不行。

- まだ上手には話せません。/还不能说得很好。(言外之意——只能说得一般)

- 私は数学は苦手だ。/我数学不好。(言外之意——比如物理或英语等还可以)

- 私は東京には住みたくない。 /我不愿意住在东京。 (言外之意—比如京都等还可以)

最后两个句子中都有两个“は”,第一个“は”表示主题,第二个“は”分别提示主语和补语,表示对比、比较。

表示否定、让步或转折

“は”特别提示一个部分,导致否定、让步或转折。“は”出现在谓语里时,这种倾向更加明显。它出现在谓语里时,跟在活用词连用形后。

- こんなに人がいるとは思わなかった。/没想到会有这么多人。

- この色は思ったほど居間にふさわしくはないのです。/这个颜色不像想象的那么适合起居室。

- 学生がみんな働きながら勉強しているわけではない。/学生们并不是全都一边工作一边学习。

- どんなに脅迫されても屈服はしないよ。/再怎样受到威胁,也不会屈服。

- この直感はほかの動物も持ってはいるが、火を使うことを知っている動物は人間だけである。/其他的动物也有这种直感,但会使用火的动物只有人类。

- 読んではみたが、わからないところが多い。/读是读了,可是有很多地方不明白。

- 雨は降りは降ったが、あまり多くなかった。 /雨下是下了,可下得不多。

- 安いことは安いが、きずがある。/便宜是便宜,可是有点毛病。

- 借りはしたが、すぐ返した。/借是借了,可马上就还了。

“は”与“が”的区别

“は”与“が”是两种性质完全不同的助词。"が”接在体言或相当于体言的词语后、表示该体言是断定、存在、性质、状态、行为、动作等的主体。“は”的作用是表示说话人突出地提出一个成分来,使之成为后面的谓语部分着重说明的对象,这个成分既可以是主语,也可以是宾语、状语、补语等。“は”既可以跟在体言后面,又可以跟在用言的活用形后。跟在体言后的“は”,可以表示主语(代替“が”)、也可以表示宾语(代替“を”)、表示补语(代替“へ”等)。所以像下面这样的句子,"は”代替的是“を”和“に”,就不能用“が”来替换。

- この本は父が買ってくれた。 /这本书是父亲给我买的。

- ここは植木を置いてください。/请在这儿放个花盆。

因此,所谓“は”与“が"的区别,应该只是指表示谓语主体的“が”与代替“が"提示主题的“は”的区别。

(1) “は”用于“已知”的事物,“が”用于“未知”。当句子的着重点或疑问点在主体以外的部分时,主体后用“は”,当句子的着重点或疑问点在主体时,主体后用“が"。

- 先生はどなたですか。

- どなたが先生ですか。

- あなたのはどの傘ですか。

- どの傘があなたのですか。

- 東はどちらですか。

- どちらが東ですか。

- 一陳さんは寮にいますか。 —いいえ、陳さんは図書館にいます。(问句中主体后用“は”,答句中主体后也用“は”)

- —どの傘があなたのですか。 —赤いのが私のです。(问句中主体后用“が”、答句中主体后也用“が”)

试比较“私は理事長です”和“私が理事長です”。前句中用“は”表示的“私”是已知概念,“理事長です”是对于前面部分所做的说明,是就“私はどういう人か"这一问题向对方传递新的信息“理事長”。而后句中“理事長”是已知信息,听话人要知道的是“誰が理事長か”这个问题的答案,说话人对此提供“私が”这个新的信息作为回答。

(2) "は”用于主观判断来说明某一事物(包括真理、法则、习性等),或者表示人的意志、信念、能力、习惯等;“が”用于客观描述眼前具体情景。

- 太陽は東から出る。/太阳是从东方升起的。

- 西安は古い都です。/西安是古都。

- わたしは毎朝庭の掃除をします。/我毎天早上打扫院子。

- あ、雨が降ってきた。/啊,下起雨来了。

- 桜の花が咲いている。/樱花开了。

- 風が冷たいですね。/风真冷啊。

“夕焼けがきれいだ”和“夕焼けはきれいだ”这两句的不同在于,“夕焼けがきれいだ”是客观描写眼前具体情景,从这一句话可以想到它所存在的场景:仰望天空时看到彩霞,不禁脱口而出:“晚霞真美"。 即指当时看到的晚霞美雨。 “夕焼けはきれいだ”是对晚霞这一事物做出的一般性判断。 说这句话时,不见得非要看到晚霞。

(3)包孕句或主从句中主句主语一般用“は”,从句主语一般用“が”。

- あなたがこなかったのはいけなかった。/你没来,这可不好。

- 母は私が国を出るとき泣きました。/在我要离开家乡的时候,母亲哭了。

- 私が言うことをそのまま書きなさい。/把我说的话原样写下来。

- このテレビはデザインがとてもいいです。/这台电视设计的真好。

- 映画館が近ければ私も行きます。/要是电影院不远的话,我也去。

- 雨が降っているのに外で遊んでいます。/下着雨,还在外边玩几。

- 私はうちへ帰るとすぐお風呂に入ります。/我回家后立刻洗澡。

从上面的例句可以看出:主体用“が”一般只关联到就近的谓语,主体用“は”看关联到句末或全句,甚至关联到下面的句子。因此下面的句子是错误的:

- x 雨は降れば行きません。/要是下雨,就不去了。

- x あなたは行けと言うなら行こう。/如果你非让去,那我就去吧。

像“象は鼻が長い”这样的主谓谓语句,谓语从句主语(小主语)也有用“は”的情况,这时多表示对比或转折的语气。“象は鼻は長い”这句话就多见于“象は鼻は長い(が,目は小さい)"等表示对比的场合。

“は”和助动词“だ”可以构成一种特殊的句式,如“ぼくはうなぎだ”。这种句子不同于一般的判断句,不能简单的认为,“は”顶替主格助词“が”。这里的“だ”可以表示多种含义,要根据句子的前后关系进行理解。

- ぼくはうどんだ。(=ぼくはうどんを食べる。)

- ぼくはこれからだ。(=ぼくはこれから勉強をはじめるのだ或=ぼくはこれから休むのだ。)等。

こそ

接续方法

“こそ”接于体言、相当于体言的词语、副词、部分助词、用言和助动词的连用形之后。

これこそ 環境の中でこそ あってこそ 思えばこそ

怒りこそすれ 安くこそなれ きれいにこそなれ 今度こそ

语法意义和主要用法

提示主题,加以强调

“こそ”的作用基本上与“は”相同,但它的提示作用比“は”更强烈。它同样可以顶替主语助词“が”提示主语,顶替宾语助词“を”或与“を”重叠提示宾语,也可以接在补格助词后提示补语,接在某些名词和副词后提示状语。

- これこそ僕の買いたいものだ。 /这才是我想买的东西。

- このような環境の中でこそ健全な精神が育てられる。/正是在这种环境中才能培育健全的精神。

- 「よろしくお願いします。」「こちらこそ。」/“请多关照”。“请您多关照。”

- 今度こそしっかりやろう。/这次可要好好干了。

- 困ったときにこそ家族は助け合うべきだと思う。 /我觉得越是在困难的时候,家里人越要互相帮助。

接在接续助词“て”、“から”、“ば”等后面,强调条件、原因等

- 地方の力があってこそ、国もしっかりする。/地方有力量,国家也オ能强盛。

- 君のことを思えばこそ注意しているのだ。 /正是为你着想,才提醒你的。

- 家族が健康でいるからこそ、こうしてみんなで旅行もできるのだ。/正是因为家里人都很健康,才能这样大家一起来旅行。

- 誠意があったからこそ相手に通じたのだ。/正因为有诚意才感动了对方。

与接续助词“が”、“けれども”呼应,表示先明确地肯定前一事态,然后转折

- 彼は怒りこそしないが、きげんが悪かった。/他倒是没生气,可是很不高兴。

- このきゅうりは形こそ悪いけれど、味は良い。/这黄瓜形状不好,可味道还不错。

- 彼は口にこそ出して言わないが、腹の中ではなんでも承知しているのだ。/他说倒是没说出口,可心里什么都知道。

“こそ”不能用在表示既定事实的句子中。

- x 父の病状は家族にこそ話した。

- 父の病状は家族にこそ話すべきだった。/父亲的病情至少应该跟家人说明。

由“こそ”可以构成惯用形:

“动词连用形(サ变动词词干)+こそすれ~ない”

“形容词、形容动词连用形+こそなれ~ない”

“体言或形容动词词干+で+こそあれ~ない”

这3个惯用形保留了“こそ”在文语中与已然形呼应的形式,意思相当于“~こそする(なる、ある)が、けっして~ない"。

- 怒りこそすれ、ほめるはずがない。/他只会生气,而不会表扬我们。

- 新しい技術をとりいれれば、コストは低くこそなれ、高くなることはない。 /如果采用新技术,生产费用只会降低,决不会增加。

- きれいにこそなれ、しみがつくようなことは絶対にありません。/只会变得干净,决不会粘上污迹。

- いまわれわれには勇気と強い意志こそあれ、困難をおそれる気持などみじんもない。/我们有的只是勇气和坚强的意志,而丝毫没有害怕困难的念头。

- そのとき、わたしは不愉快でこそあれ、ちっとも楽しくなんかなかった。/那时候我只有不愉快,根本没一点高兴。

“こそあれ”后如果用肯定形式来结句、表示逆接条件、与“が”、“けれども”意思相同。

- いま工業のすすんだ国では程度の差こそあれ、大部分の人が公害の影響をうけている。 /现今在工业发达的国家,虽然程度有所不同,但大部分人都受到公害的影响。

しか

接续方法

“しか”接在体言、相当于体言的词语、动词和形容词的终止形或连体形、部分副词、部分助词后。也可以接在形容词、形容动词的连用形后。

鉛筆しか 彼だけにしか 白いしか やるしか

うすくしか 大ざっぱにしか ちょっとしか

语法意义和主要用法

“しか”与否定形式的谓语呼应,表示限定某一事物,对除此以外的一切事物都加以否定。

可以顶替主格助词“が”提示主语,可顶替宾格助词“を”或与“を”重叠提示宾语,也可以与补格助词重叠提示补语,接在做状语的数词、名词、副词后提示状语。

- こんな話ができる友だちというと、きみしかない。 /可以谈这种事的朋友、只有你一个。

- 彼は小説しか読まない。/他只读小说。

- そのことはまだ彼だけにしか話していない。/那件事还只是对他一个人讲过。

- 試験開始まで三十分だけしかない。/离考试开始只有三十分钟了。

- そうとしか思えない。/只能那么想。

- 切符は新宿までしか買ってありません。/票只买到了新宿。

- 日本語はちょっとしかできません。/日语只会一点点。

- 彼女は色が白いしかとりえがない。/她除了皮肤白之外再没可取之处。

- バスも電車もないところだから、歩いていくしかない。/那地方既没公共汽车又没电车,只好走着去。

- この文字はうすくしか見えない。/这个字只能隐隐约约看见。

- 時間がないので、大ざっぱにしか説明できない。/因为没时间了,所以只能大致说明一下。

山田孝雄、桥本进古认为“ほか”是“係助詞”,有的语法书继承这一观点,认为“ほか”在意义、用法上接近“しか”,也将其列入提示助词。 这里把“ほか”处理为形式名词。

名词与助词的根本区别在于名词是内容词,即使是形式名词,其独立性也较强。这表现为可以做句子的主语、宾语等,可以受格助词“の”的修饰。助词是附属词,因此,不具备上述特点。下面例句中的"ほか”是做名词的。

- 私のほかは一人も知らない。/除我以外,没有任何人知道。

- ほかをさがしてみなさい。/找找別的。

“ほか”被认为是助词的用法,具有下列两种形式。

- ここまで来たらやるほかない。/到这地步了,只有干下去。

- 辞職するほかしかたがないだろう。/除了辞职,没有别的办法了吧!

但是,这两种用法的“ほか”后可加“は”和“に”。 加上“は”和“に”后、就很难说“ほか”是提示助词了。 因此,仅因为在这两种形式中的“ほか”意义、用法接近“しか”,就认为它同“しか”一样是提示助词,是不妥当的。 因此,这里将“ほか”列入形式名词,而将“ほかない”看作是形式名词“ほか”的一个较接近助词的用法。

“しか”有时可以接在助动词“だ”的连用形“で”后面。

- 彼は普通の人間でしかない。/他只是个普通人。

- それはまさに、華麗そのものでしかなく、見る人を驚嘆させた。/那实在是太华丽了,让看的人叹为观止。

さえ

接续方法

“さえ”接在体言、相当于体言的词语、用言和助动词连用形,部分助词后。

水さえ 父親にさえ 出しさえすれば

寝てさえいれば よくさえあれば 丈夫でさえあれば

语法意义和主要用法

“さえ”可顶替主格助词“が”提示主语,顶替宾格助词“を”或与“を”重叠提示宾语,也可以与补格助词重叠提示补语,或跟在副词后提示状语。

列举事例,类推其他

举出一个极端事例,类推其他。也用“でさえ”、“さえも”的形式。

- 病気で水さえのどを通らない。/生了病,连水都喝不下去。

- そんなことは子供(で)さえ知っている。/那种事,连小孩都知道。

- 彼は父親にさえも見離されている。/连父亲都不理他了。

- 見知らぬ人からさえも激励の手紙がきた。/连素不相识的人都寄来了鼓励的信。

- 証拠を目の前に見せられてさえ、まだ信じられなかった。 /尽管证据就摆在我的眼前,我还是无法相信。

表示添加

表示添加,再加上一个同样倾向的事物,使程度、范围有进一步的提高、扩大。也一用“さえも”的形式。

- 首になった上に病気にさえなった。/被解雇了,又得了病。

- 子どもたちを御馳走してくれたうえに車で送り届けてさえくれた。/请孩子们吃了饭还用车把他们送了回来。

- 寒いだけでなく、雪さえ(も)降ってきた。/不只是冷,又下起了雪来。

表示特定的假设条件

表示只要存在某一条件,就会产生某种预期的结果。常见表达形式有:“体言(相当于体言的词语)+さえ+用言·助动词假定形+ば”、“动词连用形+さえすれば"、"动词连用形+て+さえ+いれば"、“形容词、形容动词连用形+さえあれば”。

- 雨さえ降らなければ、少しぐらい天気が悪くても出かけます。/只要不下雨,天气不太好也出去。

- 少しうるさいのさえ我慢すれば便利な所だ。/只要肯忍受一点吵闹,这倒是个方便的地方。

- ちょっと顔を出しさえすればよい。/只要露个面就行了。

- 寝てさえいれば風邪は治る。/只要躺下休息,感冒就能好。

- 内容さえよければ読みます。/只要内容好就读。

- 体が丈夫でさえあれば続けます。/只要身体结实,就接着做下去。

“さえ”表示说话人对既定事实所作的主观评价,所以句末不能是请求、邀请、命令等表达方式。

- x 宝くじが当たったことは家族にさえ言わないでください。(请求)

- 宝くじが当たったことは家族にさえ言いませんでした。ノ中彩票的事,连家人也没告诉。

- x 雨の日にさえピクニックに行きませんか。(邀请)

- 雨の日にさえピクニックに行きました。/连下雨天都去野炊了。

すら

接续方法

“すら”接在体言、部分助词后。

水道すら 父親にすら 母親だけですら

语法意义和主要用法

“すら”可顶替主格助词“が”提示主语,顶替宾格助词“を”或与“を”重叠提示宾语,也可以与补格助词重叠提示补语。 其用法与"さえ”的用法相同。 “すら”本是文语助词,它的书面语感较强,一般用在文章中,口语中则多用“さえ”。也可用“ですら”的形式。

举出一个极端事例,类推其他

多用在否定或消极的场合。

- ガスどころか水道すらないような不便な所です。/这是个很不方便的地方,别说煤气,就连自来水也没有。

- 若者たちは政治に無関心で、選挙にすら行かない者が増えつつある。/年轻人对政治漠不关心,越来越多的人就连选举都不参加。

- 彼は母親だけですら面倒を見ることができない。/他连母亲都不能照顾。

- 高学歴の者ですら仕事が見つからない。/连高学历的人都找不着工作。

表示添加

- 雨がひどく降っているのに風すら加ってきた。 /雨下得很大,而且又刮起了风。

- 事業に失敗し、わずかの蓄金すら使い切ってしまった。/事业失败了,仪有的一点点储蓄也花了个精光。

“すら”也可接在接续助词“て”和助动词“だ”的连用形“で”后。

- そんなこと思ってすらみたことがない。/那种事连想都没想过。

- できることなら、そのままそこに寝てしまいたいぐらいですらあった。 /如果可能的话,甚至都想就那样睡在那里算了。

も

接续方法

“も”接在体言、相当于体言的词语、用言及部分助动词的连用形、部分副词、部分助词之后。

私も 赤いのなども バスでも

笑いもしない 高くもない きれいでもない

事務室でもある これからも あまりにも

语法意义和主要用法

“も”可顶替主格助词“が”提示主语,顶替宾格助词“を”或与“を”重叠使用提示宾语,与补格助词重叠使用(也可顶替表示时间和位置的“に”)提示补语,也可以接在时间名词、方位名词、数词、部分副助词、部分副词后提示状语。

表示同类事物的追加

- あなたが行くなら、私も行きます。 /如果你去,那我也去。

- バスでも行けます。/乘公共汽车也能去。

- これからもいろんなことに挑戦していこうと思う。/今后也要继续各种尝试。

- まだほかに赤いのなどもございますが。 /另外还有红色的。

- 今日もよく晴れています。/今天也是个大晴天。

表示兼提

用两个或两个以上的“も”提示两个或两个以上的类似事物,表示它们的情况相同,或是同一倾向。一般用"AもBも+谓语”、"Aも+谓语、Bも+谓语”的形式。

- 一等席も二等席も全部売り切れました。/头等席、二等席,全都卖完了。

- このホテルから山も見えれば、湖も見えます。/从这家饭店既能看见山,也能看见湖。

- 特別にきれいでもなく、また珍しくもない。/既不是特別漂亮,也不是很稀奇。

- この部屋は事務室でもあり、会議室でもあります。/这个房间既是办公室,又是会议室。

表示强调

用“动词连用形+も+しない”、“形容词、形容动词连用形+も+ない”的形式,加强否定语气。 也用“数词+も”的形式,在肯定句中强调数量之大,在否定句中强调数量之小,在条件句中表示充其量不过如此。

- 笑いもしません。/笑都不笑。

- 値段は高くもない。/价钱倒也不贵。

- あそこはきれいでもない。 /那儿也并不美。

- この1カ月で5キロも太った。/这一个月居然胖了5公斤。

- これは1円の価値もない。/这一文不值。

- 一週間もあればできます。/只要有一周时间就可以。

表示全面肯定或全面否定

与不定词呼应,谓语是肯定式时,表示全面肯定,谓语是否定式时,表示全面否定;与表示“一”的数词或程度副词呼应时,谓语用否定式,表示全面否定。

- 何の経験もない。/一点经验都没有。

- 彼はどんな人間とも仲良くやっていく。/他无论同什么人都能相处得很好。

- あそこは一度も行ったことがない。/那儿一次也没去过。

- 少しも知らない。/一点儿也不知道。

举出一个极端事例,类推其他

- 彼はあいさつも満足にできない。/他连寒暄都不太会。

- 子供にも分かる道理だ。/连孩子都懂的道理。

- 日曜日も休まないで勉強に没頭している。/连星期天也不休息,埋头学习。

“も”的派生用法

(1)“も”可以表示对事物变化的感慨。

- 太郎も小学校に上がる年になったか。/太郎都到了上小学的年纪了!

- 駅前もちょっと来ないうちにずいぶんにぎやかになったなあ。/有一阵子没来,车站前竟也变得异常热闹起来了。

这是由“も”表示追加的意义派生来的用法。“も”的使用暗示“太郎”、“駅前”变化前的状态与现在大不相同。

(2)“も”表示委婉的用法。

- 夜も更けてまいりましたので、そろそろ失礼します。/夜巳深了,我该告辞了。

- 時間もあることですし、ちょっとお茶でも飲んでいきましょうか。 /正好也有时间,去喝茶吧。

- 携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑ともなりますので、ご遠慮ください。/使用手机会给周围的乘客带来不便,请不要使用。

“も”最基本的用法是同类事物的追加,但在上述例句中并没有同类事物的存在,这是避免直接表达说话人态度的一种委婉用法。

由“も”构成的惯用型"AもAだが、……"表示A有A的特点、毛病,但是A以外的其他事物、情况也不能令人满意。由此句型发展而来的“AもAだ"、"AもAで”也表示同样的意思。

- 子どもも子どもだが、親も悪い。/孩子固然不对,父母也不好。

- 「スープがぬるくなってしまったでしょう。」「ぬるいもぬるいが、塩気が足りないね。」/“汤变凉了吧!”“凉倒还罢了,不够咸。”

- そんなことを言うかれもかれだ。/他竟说那种话,太成问题了。

- 次郎も次郎でわざと大声で泣き出した。/次郎也不像话,故意大声哭了起来。

“も”与“さえ”的区别

“さえ”基本上可以用“も”来替换。如:

- 熱が高くて、水さえ(も)喉を通らない状態だ。/发高烧,连水都咽不下去。

- 小学生さえ(も)携帯電話をもっている。/小学生也有手机。

但是“も”表示的“举出一个极端事例,类推其他”意义不像“さえ”那样强,所以上面第二个例句因为没有上下文,既可以理解为“兼提”,也可以理解为“极端事例"。

- 小学生も中学生も携帯電話を持っている。/小学生、中学生都有手机。

- 塾でアルバイトしていたとき、小学生も携帯電話を持っていることに驚いた。/在补习班打工的时候,发现连小学生都有手机,着实感到吃惊。

另外,“さえ”没有表示“兼提”的意义。

- 月曜日にも火曜日にも雨が降った。(**×**さえ) /星期一、星期二都下了雨。

でも

接续方法

“でも”接在体言、相当于体言的词语、用言及部分助动词的连用形、部分副词、部分助词后。

先生でも 今からでも 5歳ぐらいでも 少しずつでも

こわしでもしたら 涼しくでもなったら 便利にでもなったら

语法意义和主要用法

“でも”可顶替主格助词“が”提示主语,顶替宾格助词“を”提示宾语,与补格助词重叠使用提示补语,也可以接在时间名词、方位名词、数词、部分副助词、部分副词后提示状语。

提示一个极端事例,类推其他

- 先生でも解けない難問。/老师也解不开的难题。

- 今からでも間に合います。/现在开始也来得及。

- この町は夜でもにぎやかだ。/这座城市晚上也很热闹。

- 少しでも油断したら、つけこまれてしまいますよ。/稍微有点大意的话,就会被人趁虚而入。

- あいつは卑劣な手段を使ってでも自分の出世を考えるやつだ。/那家伙是个不惜使用卑劣手段也要出人头地的人。

表示举例

用于随便地提出一个或几个事物来,表示举例。多用在会话中,表示婉转、谦逊、曲折等含义。

- 本でも読んで待っていてください。/请看看书等一会儿。

- 新聞でも雑誌でもいいから時間つぶしに貸してくださいませんか。/为了消磨时间,能借给我几份报纸或杂志什么的看看吗?

- 風邪を引かせでもしたら大変です。/要是得了感冒什么的可不得了。

与不定词呼应,表示全面肯定

- この店には何でもある。 /这家店里什么都有。

- だれでも知っているように、ガラスには優れた性質がたくさんあります。 众所周知,玻璃有很多有益的性质。

- あの人は誰とでもすぐ友達になれる。/他跟任何人都会马上成为朋友。

- 地図の上でなら、どんなところにでも行けるよ。/只要是地图上有的,什么地方都能去。

“でも”与“さえ”的区别

“でも”和“さえ”都有“举出一个极端事例,类推其他”的意义,“さえ”表明说话人对这个“极端事例”感到意外的心情,而“でも”主要是暗示其他的要素。因此,要想强调说话人的意外心情时用“さえ”,要想暗示其他要素时用“でも”。

- 親友にさえ裏切られた。 (**×**でも) /连好朋友都出卖了我。

- 『サルでもわかるコンピュータの本』(**×**さえ)/《猴子都能学会的电脑书》另外,否定句中用“さえ”,不用“でも”。

- 財布を忘れたので缶ジュースさえ買えない。(**×**でも) /忘了带钱包,连罐饮料也买不了。

- 弟はまだ小さいのでひらがなさえ書けない。 (**×**でも) /弟弟还小,连平假名都不会写。

提示助词“でも”与“格助词で+ 提示助词も”的区分有时并不十分明显。

- A:デパートでは売っていませんか。/在百货商店里没有卖的吗?

- B:デパートでも売っていますよ。 /在百货商店里也有卖的呀。

上句中的“でも”一般认为是“格助词で+提示助词も”。

- これなら田舎でも売っています。/如果是这个的话,乡下也有卖的。

- このごろのラジオは感度がよくて、山の中でもよく開こえる。/现在的收音机接收信号好,即使在山里面也能听清楚。

这两句中的“でも”就很难说清是提出极端事例的提示助词,还是“格助词で+提示助词も”。 当然,如果上例中“でも”前有"で”,那么就很明确了,是“格助词で+ 提示助词でも"。

- これなら田舎ででも売っています。/如果是这个的话,乡下都有卖的。

- このごろのラジオは感度がよくて、山の中ででもよく聞こえる。/现在的收音机接收信号好,即使在山里面也能听清楚。

だって

接续方法

“だって”接在体言、相当于体言的词语、部分副词、部分助词后。

これだって 安いのだって 親にだって

千円ぐらいだって 話しながらだって 今すぐだって

语法意义和主要用法

“だって”可以顶替主格助词“が”提示主语,顶替宾格助词“を”提示宾语,可以与补格助词重叠使用提示补语,也可以接在时间名词、方位名词、数词、部分副助词、部分副词后提示状语。“だって”的用法和“でも”相似,但和“でも”相比,多用在比较随便、亲切的谈话中。

提出一个极端事例,类推其他

- 私だってそのぐらいのことはできますよ。 /那点小事就连我也做得到。

- 外国へだって行こうと思えば行けないことはない。 /就是外国,如果想去,也不是去不了。

- 今からだって十分間に合う。/即使现在开始也完全来得及。

- ざっと見るだけだって2時間ぐらいかかるね。/仅浏览一下也得花两个小时呢。

- まちがいはちょっとだって許してくれません。 /即使有一点点错误、也不肯原谅。

举例性地提示同类事物中的几个

- マンションだって車だって、みんな親に買ってもらったものだ。 /房子也好车也好,都是父母给买的。

- 映画だって芝居だって君の好きなほうに連れていってあげるよ。 /电影也好,戏曲也罢,你喜欢看哪个带你去看哪个。

- 大きいのだって小さいのだって味には変わりはないよ。/大的也好,小的也好,味道都一样。

与不定词呼应,表示全面肯定或全面否定

- 彼はいつだって笑顔だ。 /他无论什么时候都笑容满面。

- そんなことはだれだって分からないでしょう。/那种事情谁都不懂吧。

副助词

副助词(副助詞)是接在体言、相当于体言的词语以及某些副词、用言、助动词等后,添加某种意义的助词。

副助词与其所附的内容词一起构成的句素可以做状语,修饰后面的用言,也可构成具有体言性质的词语,后接格助词或助动词“だ”、“である”等入句。 副助词与其所附的词构成相当于体言的词语这一点,虽是大多数副助词所共有的,但这并不是副助词的本质。 它的特点在于能与其所附的词共同构成状语、正像副词构成状语一样,这也正是“副助词”这一名称的由来。

- 入院者はお年寄りが80%ぐらいです。/住院患者80%左右是老人。

- 休みになると、図書館へばかり行っている。/一到休息日,总是去图书馆。

- 何がおかしいのか、答えもせずにただ笑うばかりだ。/也不说有什么可笑的,只是一个劲地笑。

- この製品の欠点は音がうるさいくらいで、他には特に何もない。/这个产品的缺点不过就是噪音吵人,其他也没有什么。

- コンピュータが出した答えは、いつも正確なばかりで、おもしろさがない。/计算机得出的答案总是正确的,没意思。

- 父親が歌手なだけでは、優れた作曲家は育たない。 /如果父亲只是个歌手的话,那就培养不出优秀的作曲家。

- 技術が進歩してくるうちにものを修理する方法もすこしずつ変わってきた。 /随着技术的进步,修理东西的方法也逐步在改变。

副助词有以下几个特点:

(1)副助词可以顶替主格助词“が"、宾格助词“を”,也可以与“が”、“を”及其他格助词重叠使用。 与格助词重叠使用时,大多数副助词可在格助词之前,也可在格助词之后(与"の”重叠使用时,副助词只能在前)。如果强调该句素的语法地位,则格助词在后,如果强调副助词所添加的意义,则副助词在后。

- 年寄りまで騒ぎだす。/连老人都闹起来了。(顶替“が”)

- 彼は勉強ばかりしている。/他光学习。(顶替“を”)

- 他人のことなどに興味はない。/对別人的事没有兴趣。(“興味はない”的対象是“他人のこと”等)

- 他人のことになど興味はない。/对别人的事才没有兴趣。(“など”在这句里与“興味はない”呼应,强调否定,并有轻蔑的口吻)

(2)副助词可以与提示助词重叠使用。副助词与提示助词重叠使用时,提示助词要处于副助词后面,这也是由提示助词与句末陈述方式相呼应的特点所决定的。

- 今のところ、それだけしか言えないのだ。/现在也只能说这么多。

- 私などでもできることなら、やります。/如果是我能做的事,那我来做。

- 最近の女性は、お正月くらいしか和服を着ません。/近来,女性只有在像新年这种时候才穿和服。

(3)副助词与其所附的词一起可以起程度副词或情态副词的作用。

- びっくりするほどよく食う。/吃得多得惊人。

- 立っていられないくらい疲れている。 /累得都站不起来了。

- 泣かんばかりに感激している。/感动得差点哭出来。

常见的副助词有:

(1)表示程度、限定等的:ほど、だけ、ばかり、くらい(ぐらい)、きり、まで、ずつ

(2)表示例举的:など、なんて

(3)表示不定的:か、やら

在日语中,“副助詞”这一术语,是山田孝雄首先命名的,有的语法学家认为“副助词”和“係助詞”同属一类,如时枝诚记将两者都归入“限定を表す助詞”。再如学校文法,将助词分为4类:第一类“格助词”、第二类“接続助詞”、第三类“終助詞”、第四类“副助詞”,提示助词和副助词被归入第4类助词,近年来在日语教育中普遍使用的“教育语法”,也将它们归入一类,称为“とりたて助詞”。

形式名词有“纯粹的形式名词”、“增添意义的形式名词”两类,“增添意义的形式式名词”能接在用言或用言性词组后,使其具有体言的性质,并起着增添一定意义的作用,在用法上和副助词有相似的地方。但是,形式名词不能直接接在体言后,而副助词可以直接接在体言后、与体言一起作状语。因此,下面句子中副助词的用法,是形式名词所没有的。

- わたしほど幸せなものはないと思います。/再没有比我更幸福的人了。

- 映画ぐらいたまにはいいでしょう。/偶尔看看电影也好。

ほど

接续方法

“ほど”接在体言、相当于体言的词语、用言及部分助动词连体形后。

彼女ほど 30分ほど 死ぬほど

ないほど いやなほど うわさしていたほど

语法意义和主要用法

接在表示数量的词后,表示大致的数量

- 食事の前、田中さんと30分ほど会話の練習をした。/吃饭前,和田中练习了30 来分钟的对话。

- 10人ほど来た。 /来了十来个人。

- 三日ほど休ませていただきます。/请允许我休息 3 天左右。

表示程度

- 口をきく元気もないほど疲れてしまった。/累得连开口说话的力气都没有了。

- 死ぬほど働いている。/拼命地工作。

- 子どもの体位の向上はおどろくほどだ。 /孩子身体的成长快得惊人。

表示比较的基准

常用“~ほど(の)~ない”的形式表示,“ほど”前的事物是同类中程度最高的。

- 今年の寒さは去年ほどではないですね。 /今年不像去年那么冷啊。

- このお酒はそれほどおいしくありません。/这酒并不那么好喝。

- 彼女ほどの美人はいない。/没有比她再漂亮的人了。

- この世の中に無知ほど恐ろしいものはない。/这世上没有比无知更可怕的了。

表示变化

表示随一方程度的变化,另一方也相应变化,常用“用言假定形+ば+ 同一用言连体形+ ほど”的形式。

- どんな事でもやってみることですね。 経験を積むほど人間ができてくるというものです。 /什么事都要试着做。 经验积累得越多,人就会越成熟。

- 圧力をかければかけるほど固く接着します。/施加的压力越大,粘得越紧。

- 高ければ高いほど価値があるように思われる。/人们常常认为越贵的东西越有价值。

だけ

接续方法

“だけ”接在体言、相当于体言的词语、用言及助动词连体形、某些副词后。

ここだけ 母へだけ ぼくのだけ 考えるだけ

高いだけ 穏やかなだけ やってみただけ 来ないだけ

语法意义和主要用法

“だけ”可以顶替主格助词“が”、宾格助词“を”,也可以与“が”、“を”及其他格助词重叠使用。 重叠使用时, “だけ”的位置可在前也可在后,有时会因“だけ”与格助词重叠使用时前后位置的不同而产生意义上的差异。

表示限定

在有关联的各项事项中,限定其中某一部分而排除其他部分。

- あなただけが知っているでしょう。/只有你知道吧!

- 父は弟だけ(を)公園へ連れて行きました。/父亲只带弟弟去公园了。

- この出口は緊急の時にだけ使います。/这个出口只在紧急情况时使用。

- たった一冊だけ持ってきました。/只带来了一本。

- ちょっと周囲を見回してみただけでも、数えきれないほどのガラス製品に囲まれていることに気づくだろう。 /仅仅环视一下周围,就能发现我们被无数的玻璃制品包围着。

表示相应的程度

- あれだけの犠牲を払っても、まだ何の解決もなされていない。 /虽然付出了那么大的牺牲,还是没有解决任何问题。

- わたしはいらないから、あなたの好きなだけお取りになってかまいません。/我不要了,你喜欢拿多少就拿多少。

- さすがに、彼の息子は父親が自慢するだけのことはあった。/的确,他的儿子有令父亲引以为自豪的地方。

“だけ”可构成一些惯用型

“用言假定形+ば+同一用言连体形+だけ”表示随一方程度的变化,另一方也相应变化,“~だけに~”、“~だけあって”表示后项叙述的事项具有与前项叙述的事项相称、相应的结果。

- 作物は肥料をやればやるだけよく育つというものでもない。 /农作物并不是施肥越多长得越好。

- よく勉強しただけに、試験もなかなかよくできていた。/正因为努力学习了,考试也考得相当好。

- 太郎はさすがに一番年上だけあって、しっかりしている。/太郎不愧是年龄最大的,很靠得住。

副助词“だけ”与格助词重叠使用时可在前也可在后。它所处的地位的不同会带来一些意义上的微妙差异。尤其在于“で”重叠使用时,差异较为明显。

- その国は英語でだけ旅行できる。/在那个国家旅行时只能用英语。(英语以外的语言则无法与人沟通)

- その国は英語だけで旅行できる。/在那个国家靠英语就能旅行了。(没有使用其他语言的必要)

- 注射でだけ治る。/只有打针才能治好。

- 注射だけで治る。/只要打针就能治好。

ばかり

接续方法

“ばかり”接在体言、相当于体言的词语、用言及助动词的连体形或连用形、某些副词后。 在口语中有时说成“ばっかり”或者“ば(っ)かし”。

1時間ばかり 弟ばかり 子供とばかり

遊んでばかり もらったばかり 高くなるばかり

语法意义和主要用法

“ばかり”可以顶替主格助词“が”、宾格助词“を”,也可以和“が”、“を”及其他格助词重叠使用。重叠使用时,根据表达需要,“ばかり”有时在前,有时在后。

接在表示数量意义的词后,表示大致的数量

- 一時間ばかり休んでまた書きはじめました。 /休息了一小时左右,又开始写了。

- 薬を飲んだ後も、2度ばかり高い熱が出ました。/吃了药后,还发了两次高烧。

- 右の頬にちょうど米粒ばかりの大きさのあざがあった。/在右颊上有颗刚好米粒大小的痣。

表示限定一个范围

有两种情况:一种是限定事物的范围,即在许多事物中限定一小部分,相当于汉语“仅仅”、“只”的意思;另一种情况是限定事物发生的频率范围,表示总是发生某一件事,相当于汉语的“总是”、“老是”的意思。 后者多用“动词连用形+て+ばかり+いる”形式。

- そればかりが心配です。/只有那一点让人担心。

- 彼は子供とばかり遊んでいる。/他净和孩子玩。

- 遊んでばかりいないで、少しは本を読みなさい。 /別光玩儿,也读点书。

表示动作刚刚发生

接在动词过去时后面,即用"~たばかり”的形式表示动作刚刚发生过。

- 彼は田舎から帰ってきたばかりです。/他刚从乡下回来。

- もらったばかりの万年筆をなくしてしまった。/把别人刚送的钢笔给弄丢了。

- さっき焼きそばを食べたばかりじゃありませんか。/不是刚刚吃过炒面吗?

表示动作将要发生

多用“ばかりになっている”、"~ん(ぬ)ばかり”等形式,表示动作处于将要发生的状态。相当于汉语的。“眼看就要”、“快要”、“几乎要”等意思。

- 船はエンジンをかけて、出航するばかりの状態で、待っているはずだ。/船应该已经开动引擎,只等出航了。

- もう卒業するばかりになっている。/马上就要毕业了。

- 手がとどくばかりになって踏みはずした。/眼看手就要够着的时候踩空了。

- 喜びのあまりに跳び上がらんばかりだった。 /高兴得要跳起来。

- 店の主人に帰れと言わんばかりの目つきをされた。/店老板的眼色似乎在说“快滚回去吧”。

接在动词连体形后,表示情况总是向一个方向发展

- 機械の値段が高くなるばかりだ。/机器的价格老是涨。

- 専門医にも見せたが、妹の病気は悪くなるばかりだった。/让专科医生也看了,可是妹妹的病还是不断地恶化。

用“~ばかりに”的形式表示因为某种原因而导致出不良后果

- ちょっと油断したばかりに、とんでもないことになってしまった。 /只因粗心大意了一下,竟发生了这么不得了的事。

- 無理をして雨の中を出かけたばかりに、ひどい風邪をひいてしまった。/下着雨还非要出去,结果得了重感冒。

表示递进关系

用“~ばかりか”的形式表示“~だけでなく、その上”的意思,相当于汉语的“不仅……,而且……”。

- 最近は、子供ばかりか大人までコンピュータゲームに熱中している。/最近,不只是孩子,连大人也热衷于玩电脑游戏。

- 伯父は友子の就職を喜ばなかった。 そればかりか、彼女を会社の取引先の息子と結婚させようと考えていた。 /友子找到工作,伯父没有为她高兴。 相反地,他打算让她和公司客户的儿子结婚。

“だけ”、“ばかり”、“しか”的区别

(1)从形式上看“しか”只与否定的谓语相呼应,表示肯定的意思,“~しか~する”的句子不存在。这一点与“だけ”、“ばかり”不同。下面3个句子所述事实基本一样,但语气则不同。

- 新聞だけを読む。/只看报纸。(暗示不看电视等)

- 新聞ばかりを読む。/光看报纸。(暗示不看电视等,时间都用在读报纸上)

- 新聞しか読まない。/就看报纸。(暗示不看电视等,信息渠道少)

(2)表示限定时,“だけ”和“ばかり”都可表示在有关联的各项事物中、限定其中某一部分而排除其他部分。“だけ”和“ばかり”不同之处在于“ばかり”还可表示“いつもいつも”、“特に目立って”的意思,强调限定的事物发生的频率高。

- 遅刻してきたのは彼ばかり(だけ)だ。 /迟到的只有他。

- あの子はからだが大きいばかりで、カがないね。 /那个孩子只是个头大,没カ气呀。

- 父は弟だけ(を)つれて外出した。/父亲只带了弟弟出去。(没带别人)

- 父は弟ばかり(を)つれて外出した。/父亲总是带了弟弟出去。(几次外出都带着弟弟)

- そんなに酒ばかり飲んでいると、からだをこわすぞ。/像那样老是喝酒,会把身体搞坏的!

(3)用“~だけ~する"和“~しか~ない”的形式都可以表示限定。 但“~しか~ない”和“~だけ~する”相比,否定意义较强,在限定某一事项其中一部分时,含有“仅仅这一部分不够,不充分”的意思,“虽有若无”,强调“无”的意思;而“だけ”肯定意义较强,有“虽少却有”的含义,强调“有”的意思。

- 日本語が少ししかわからないので困った。 /只懂一点日语,可吃了苦头了。

- x 日本語が少しだけ分かるので困った。

- 日本語が少しだけ分かるので何とか通じた。/懂一点日语,总算讲明白了。

- 財布の中に5千円しか入っていなかったので、7千円のシャツは買えませんでした。 / 钱包里只有 5 千日元了,没买成 7 千日元的T恤衫。

- x 財布の中に5千円だけ入っているので、7千円のシャツは買えませんでした。

- 財布の中に5千円だけ入っていたので、4千円のシャツを買った。 /钱包里只有5千日元了,买了件4千日元的T恤衫。

(4) “だけ”和“しか”跟在表示数量意义的词后,可以限定数量,表示数量少;而“ばかり”跟在表示数量意义的词后,表示大致数量。

- 乗客の中には日本人が3人しかいない。/乘客中只有3个日本人。

- 乗客の中には日本人が 3人だけいる。/乘客中只有3个日本人。

- 乗客の中には日本人が3人ばかりいる。/乘客中有大约3个日本人。

- 学生は一人だけ来た。(=学生は一人しか来なかった。)/学生只来了一个人。

- x 学生は一人ばかり来た。

- 千円だけでカラーテレビを一台買った。 /只用 1000 日元买了一个彩电。

- 千円ばかりでカラーテレビを一台買った。/用1000日元左右买了一个彩电。

くらい(ぐらい)

接续方法

“くらい”接在体言、相当于体言的词语、用言及助动词的连体形、指示连体词后。 用“くらい”还是“ぐらい”,一般根据个人习惯而定。

かれぐらい そのくらい 行くぐらい 寒いぐらい

みごとなくらい 行きたいくらい 引いたくらい

语法意义和主要用法

接在表示数量意义的词后,表示大致的数量

- 会費は二千円ぐらいではいかがでしょう。/会费两千日元左右怎么样?

- 利益は売り上げの5%ぐらいです。/盈利是销售额的5%左右。

- 彼には1年に二、三度ぐらいは会うことがある。/一年中总能见他那么两三次。

表示程度

- 大人の手のひらくらいの大きさの木の葉が何枚も重ねてある。/大人手掌大小的树叶好几片叠在一起。

- ホテルは他に客がいないんじゃないかと思うくらい静かだった。/饭店里安静得让人觉的是不是没有其他客人。

- 行けるものなら、僕も行きたいぐらいです。/如果能去的话我也想去。

表示最低限度、常含有蔑视的语气

- そのくらいのことなら、だれでもできる。/那种事谁都会做。

- 風邪をひいたぐらいで休まれては困る。/如果得了点感冒就请假的话,那可不好办。

- 日本の総理大臣がだれかぐらいは知っているだろう。 /日本的首相是谁,总会知道的吧!

“くらい”与“ほど”、“ばかり”表示概数的区别

(1)“ばかり”不能表示大的概数。

- その虫は体長が3センチ(ぐらい/ほど/ばかり)しかない。/这虫子只有 3厘米长。

- 彼はまだ小学生なのに身長が170センチ(ぐらい/ほど/?ばかり)もあこる。

(2)当对方是需要表达敬意的对象时,不能用“ばかり”表示与对方有关的概数。

- 先生、先生は海外で論文を20本(ぐらい/ほど/?ばかり)発表なさっているそうですね。/老师,听说您在国外发表了 20 篇左右论文。

(3)表示数值、顺序,而非数量时,不能用“ばかり”,用“ほど”也有些不白然。

- アイスクリームは気温が27度(ぐらい/?ほど/**×**ばかり)になると売れ始める。/气温到了 27 度左右冰激凌就开始好卖了。

- 小学校5年生(ぐらい/?ほど/**×**ばかり)の女の子が立っていた。/ー个约摸小学五年级的女孩站着。

- 海外旅行はこれで10回目(ぐらい/?ほど/**×**ばかり)だ。 /去海外旅行这次大概是第十次。

(4)表示比率的数值不用“ばかり”。

- この病気は千人に2人(ぐらい/ほど/**×**ばかり)の割合で起こる。 /这种病每千人中有两人发病。

上述这些区别可以总结为下表。从表中可以看出,在表示概数时,“ぐらい”是使用范围最广的副助词。

“くらい”与“ほど”表示程度的区别

在表示某种程度时,“ほど"表示同类事物中程度最高的一个,常用“~ほど~ない”的形式,说明“ほど”前的事物是同类中程度最高的,而“くらい”所列举的,一般来说,多是说话人视为最低程度的事情,说明这是“最起码的”、“最基本的”、“不值一提的"。

- このクラスで王さんほど頭のいいものはいない。 /这个班里没有比小王更聪明的了。

- わが家ほどいいところはない。/没有比自己家更好的地方了。

- 名前ぐらいは書けるでしょう。/名字总会写吧。

- 電話をかけるくらいのひまはあるでしょう。/打电话的工夫总是有的吧。

きり

接续方法

“きり”接在体言、相当于体言的词语、用言及助动词的连体形后。一般用于较随便的口语对话中,文章中较少用。口语中有时说成“っきり”。

二人きり 高いのきり 借りるきり

読ませるきり 行ったきり 大阪へきり

语法意义和主要用法

表示限定

和“だけ”作用相同,有时用“~きり~ない”、“~きりしか~ない”的形式表示“~しか~ない”的意思。

- 二人きりでゆっくり話し合いたい。/想两个人单独地好好谈谈。

- 安いのは売り切れて、高いのきりしか残っていない。/便宜的卖光了,只剩下贵的。

- これはこの店できりしか売っていない。/这只有这家店才有卖的。

- 朝から水きり飲んでいない。/从早上起只喝了点水。

- 彼は人から借りるきりで返したことがない。 /他只向人借,从来不还。

表示状态

“きり”接于动词过去式后,其后再与否定形式呼应,表示前面所述的动作结束后导致的状况,再没有改变过。

- 朝出ていったきり、まだもどってこない。/早上出去后,还一直没有回来。

- 去年日本へ行ったきり、はがきの一枚もくれない。 /去年去了日本后,明信片都没来过一张。

- 持っていったきり、返さない。/被拿去了一直还没还回来。

接于体言后表示限定的“きり”,在现代社会用得很少。

“きり”与“だけ”的区别

“きり”和“だけ”用于肯定句表示限定时,既可以用“きり”,也可以用“だけ”,两者意义基本相同,只是语气有些不同。 用“きり”时表示自己的希望本来更多一些,但却与自己所希望的相反,只有那么多。 “だけ”则是客观地叙述,没有主观的想法在内。

- これきり(だけ)であとはありません。/只有这个,再也没有了。

- 高いきり(だけ)で何の役にも立たない。/只是贵,毫无用处。

用于否定句时,“きり”表示肯定的意思,而“だけ”表示否定的意思。

- 朝から水きり飲んでいない。 /从早上起只喝了点水。

- 今度来て王さんだけに会えなかった。/这次来只是没见到小王。

"きり"可表示前面所述情况是最后的动作,以后再没有发生其他情况。"だけ"限定动作、行为时,表示只进行某动作,而不进行其他的动作。

- 中国に帰ったきり、日本にもどらない。/回到了中国后再不返回日本。

- かれは会議に出ただけで、何も言わなかった。/他只出席了会议,什么也没有说。

まで

接续方法